Une chronique de Marc Wetzel

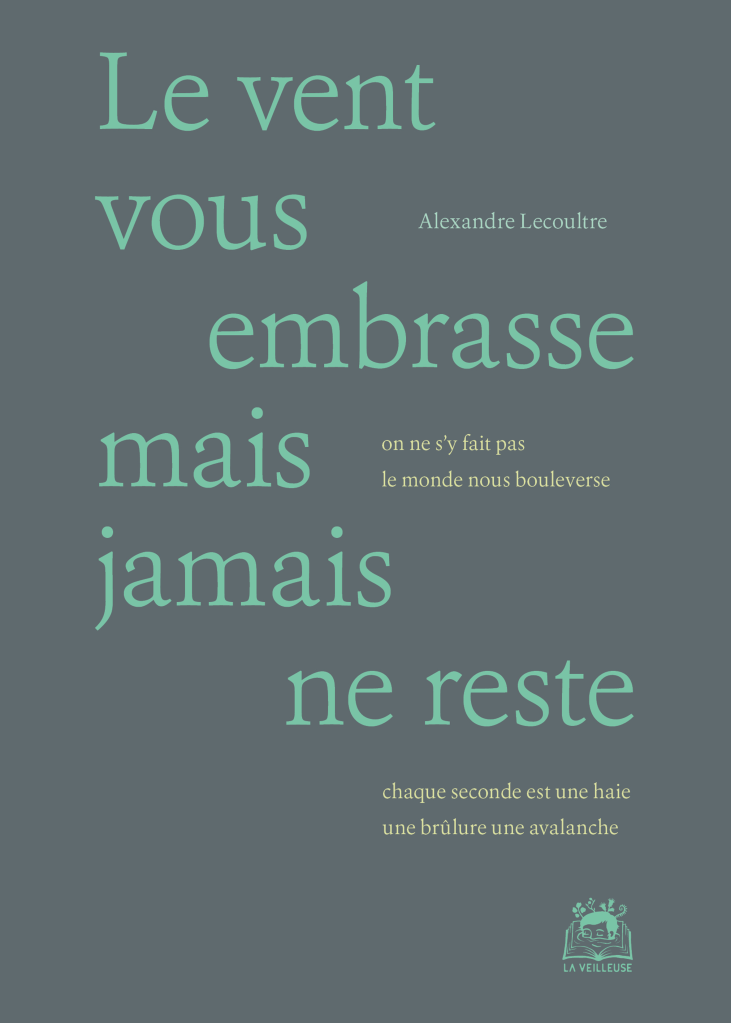

Alexandre LECOULTRE – Le vent vous embrasse mais jamais ne reste – Préface de Cécile A. Holdban, Editions La Veilleuse (Suisse), 64 pages, mars 2024, 15€

« je ne vous aime plus

nous murmure le ciel

je ne vous aime plus

car vous avez trahi

de la palpitante parole

le moindre battement

je ne vous aime plus

et quoique cosmonautes

vous flotterez au fond

des galaxies miraculeuses

même celles qui flamboient

à la surface des océans

vous ne saurez rien

et ne pourrez le dire

vous serez pour toujours

attachés à cet invisible mât

et le chant que vous entendrez

sera la solitude même

votre voix et rien d’autre » (p.43)

Cécile Holdban l’énonce d’entrée, avec une grande fidélité à la tonalité de ce petit livre : pas besoin d’aventure pour se renouveler, pas besoin de circonstances exceptionnelles pour organiser de « naître à soi » (la vie quotidienne y est cadre suffisant). Pas même besoin de grandes phrases murmurées lors de dilemmes grandioses (même à minces inflexions, à contrastes modérés, à discrète insistance, « en mode mineur », donc, une insolente confiance fait l’affaire, et parvient – seul devoir d’un poète, dit-elle, à « donner forme aux évidences invisibles ») pour se parler vrai. Le ton (honnête), le style (sobre), l’attention (jurée), font qu’une liberté intelligente erre contagieusement dans le langage. On ne changera pas la vérité présente, mais ce qu’on fait être change la vérité dont on disposera plus tard. La poésie change l’eau même dans laquelle elle se noie !

« Le vent vous embrasse », mais ne vous enlace jamais (explique le titre du recueil) et les intertitres de la couverture le précisent : le temps est une « haie », qui vous nargue et parfois vous excite, ou même motive – mais jamais ne vous guide ni apaise. Et si « le vent vous embrasse mais jamais ne reste », il y a, à l’inverse, ce quelque chose (qu’on est sans y penser jamais) – qui toujours reste, mais ne se laisse jamais étreindre : notre corps, le corps propre de chacun, qui fait toujours et exclusivement ce qu’il peut, lui, au milieu de consciences qui font ou non ce qu’elles doivent, comprennent ou non ce qu’elles se veulent, imaginent ou non ce qui les pousse ou retient. Le corps en sentinelle multi-fonctions, en témoin snobé, en miracle anonyme. Car c’est bien d’abord l’urbaine poésie d’un organisme qui à la fois hante, compose et conditionne ce recueil. Comme le montre le premier poème : le poète y est un corps ayant dans la bouche un demi-biscuit (qui y « croustille »), et l’autre partie attend dans sa main – qui tient elle-même le papier d’emballage. Plaisir simple, bref, usuel, restreint, de mâcher sa friandise – qui aussitôt se dessille lui-même : « les yeux il est temps/ de les ouvrir/ et maintenant quoi » (p.17). L’inventaire de possible vérité d’une vie est lancé. Le coeur secret et banal de la « vie quotidienne » est ce vivant quotidien qu’est notre corps ! Voici alors ce qui lui arrive.

Après avoir aimanté nos regards, les nouvelles du journal accueillent nos épluchures de patates (p.36). Ou bien (p.22) : dans le même parc public où des enfants rigolards jettent des graviers dans la lumière, l’ivrogne du banc berce son eau-de-vie. Ou bien : l’insomniaque sain de corps et d’esprit pense au sommeil des malades (p.45). C’est l’existence quotidienne : celle des coïncidences (de croisées de sorts qui n’ont rien à se dire), des suites logiques (le train-train passe à son autre chose, on récolte ce que d’autres sèment, ou tombe dans ce qui se creuse), des malentendus (quelqu’un sourit à ce qui est dans notre dos, se plaint à nous du chien d’un autre ou admire nos lunettes). Ce sont les heures du jour comme elles se peuvent (de guingois, de justesse, à l’estime) les unes les autres. C’est l’empire des maux moyens (peu d’aveugles, tout de même, en fauteuil; peu d’abrutis réellement humiliés; peu de noctambules avec cela constamment harcelés) et celui du service minimum des égards et des vertus. La quotidienneté, c’est la régularité sans règles, la prose sans écriture, la trivialité sans malice – c’est la vie comme personne ne la rêve, et comme tout le monde se la pardonne. Et c’est la sorte de guéguerre civile à laquelle même les lâches et paresseux consentent, parce que la paix des cimetières n’est l’éternité de plus personne.

Alexandre Lecoultre nous observe donc, amusé mais courtois, tendre mais exigeant : il est comme un répétiteur (psycho-social) de la présence juste. Il fait voir de nous (urbains, donc engloutis ; anonymes, donc indépendants ; coordonnés, donc prudents) de quoi nous faire tirer leçons : c’est comme un « regardez-vous plutôt ! » discret (Lecoultre n’est pas un adjudant de la « vie bonne », venu bruyamment bousculer nos manquements !) et sans mépris (redevenir respectable dépend de nous, son texte nous offre comme une marge où trouver pause de comprendre et intervalle de ressaisie). Par exemple (p.38), nous nous moquons volontiers des égarés, des hystériques, des esseulés, des naïfs qui, tous, cherchent un peu fiévreusement la présence des autres – mais nous-mêmes (les avisés, les malins, les distanciés) – qui surjouons l’autonomie et la zénitude , sommes-nous si sûrs et si fiers des interlocuteurs que nous cachons en nous, auxquels, sans répit, honte ni hésitation, nous confions mesquinement nos dépits et nos griefs ? Ou bien, insomniaques (p.45), nous nous aidons de penser aux plus malheureux que nous, mais ferons aussitôt le malheureux tour de ceux qui pensent en retour à nous ! Le troupeau de ceux qui réellement se soucient de nous est donc vite compté, et l’oeil isolé dans la nuit restera ouvert ! Ou encore, l’envie d’ailleurs inconditionnels se dégrise sur l’idée que : où qu’on irait se perdre, il faudra pouvoir d’abord et toujours y respirer (p.31). Les fougueuses et fantaisistes visites de catacombes, surenchères d’apnées sublimes ou explorations de coffre-forts n’offrent guère « chevilles » à nos « jambes »! Décidément (p.32), notre écriture réelle de la vie quotidienne se signale par son contenu (la consternante caravane de « listes de courses », « factures » et « cartes de voeux » que nous affrêtons dans notre désert de sens), sa gestuelle (la mine de crayon qui « s’use » dans la routine ou « pète entre les doigts » dans l’urgence), et même la banalité de ses intermittences (« encore moi ! », constate d’abord tout réveil lucide, et « que la vie continue ! » – page 33 – ânonne surtout toute sincère prière). C’est l’humour un peu décourageant d’un « Et si tout était autre ? » (p.35) quand on vient justement de faire le point le plus exact, complet et décisif sur une situation donnée ! Ou l’ironie d’un Pantagruel de dînette, découvrant, sous le faste de ses aises, que « le lit est aussi large/ qu’une boîte d’allumettes » (p.40).

Voici un auteur à la fois doux et incisif, pacifique et subtil, indulgent (qui sait nos libertés désorientées) et pourtant sévère (qui les appelle à ne compter que sur elles-mêmes pour se ré-orienter !), dont l’oeuvre avance et étonnera. Un ton qui n’est déjà qu’à lui (singulier croisement de T.S.Eliot et Jules Renard), et qui résonne juste et aigu – comme sonnerait un réveil de rêveries ! Un extrait (où l’on est dissuadé de pinailler, et convié à cesser de peser solennellement – et grotesquement – le seul verso des choses !) le dit assez, un peu énigmatiquement, et très bien :

« si je ferme les yeux

c’est pour mieux voir

au travers des jours

drôles de bonshommes

bourrés de paille

les vides les ombres

une ligne à suivre

entre les pièces

mal raccordées

la veste fera l’hiver

ou pas s’il est long

se demande la ligne

en suivant la veste

qui s’enlève et se met

et si de hasard le ciel

nous prête ses couleurs

laissons-les couler

qu’on sache au moins

où est l’envers

où est l’endroit » (p.44)