Une chronique de Marc Wetzel

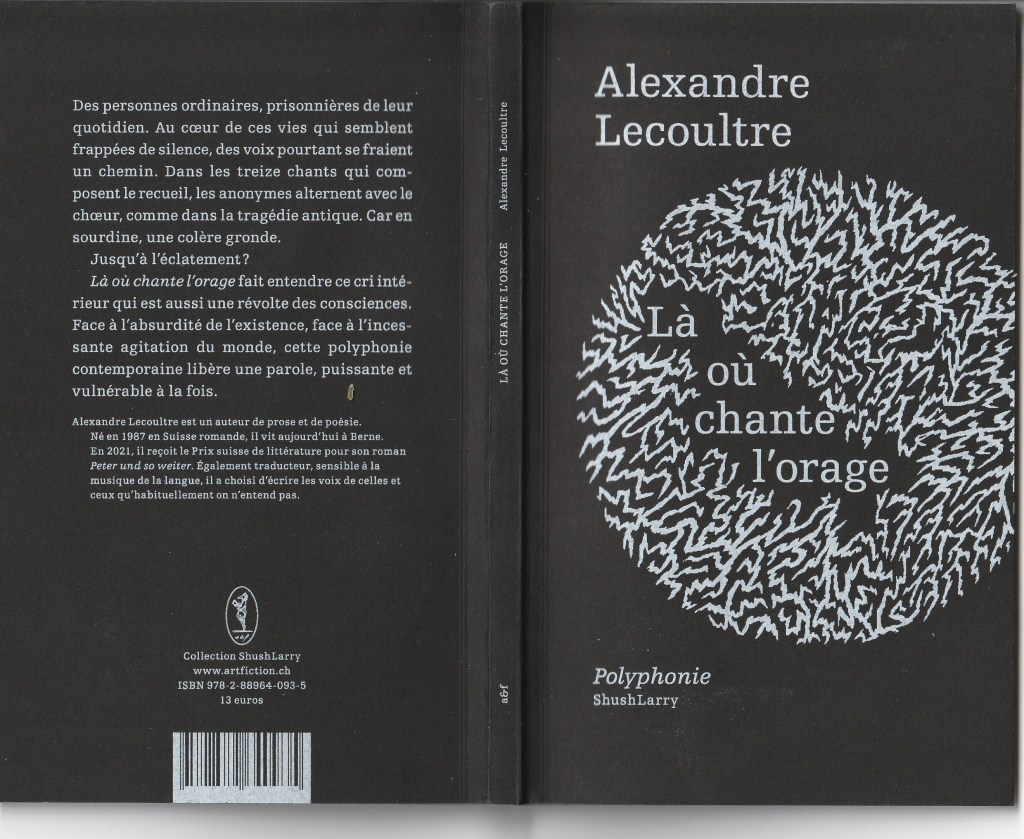

Alexandre LECOULTRE, Là où chante l’orage, éditions art&fiction (Lausanne, Genève), 104 pages, 2026, 13€.

C’est une modernité facile à comprendre : ce sont des gens fatigués de vivre ainsi, même librement. Pas fatigués, bien sûr, de la liberté (puisqu’une liberté peut toujours changer pour autre chose qu’elle-même) mais fatigués de vivre ainsi, même si ça les laissait quand même vivre dans l’initiative, dans l’indépendance, dans la créativité. Ils ne disent tous que ça : basta, la vie qu’on nous mène – et même celle qu’on nous laisse bricoler entre deux slogans, deux gadgets, deux stages, deux motivations. Bastas. Merci les compagnies !

Ça n’est d’ailleurs pas « des gens », mais une seule et simple personne qui raconte ce qui se passe, à chaque « voix » (dix se succèdent – et il y a trois pages intercalaires, où un chœur reprend ça, fait un point plus général et donne un avis collectif sur les réponses en cours et les questions en suspens). Ça fait donc treize tranches de confessions ou commentaires, treize à table, donc, mais tous se levant et la quittant, oui « à table » seulement pour « débarrasser » ! Pour expliquer pourquoi l’on ne s’attardera bientôt plus à attendre mieux, en produisant le bruit typique (pas agressif, mais sans appel) du siège qu’on repousse. Donc des gens, un(e) par un(e), qui se lèvent d’eux-mêmes, las du menu, écœurés de la tablée, ne décolérant plus de s’être laissé parquer en plein Paradis, voilà ce livre.

De pures voix, bien distinctes, mais dont on ne lit que ce qu’elles se disent, pas du tout qui c’est (pas une physionomie, pas une dégaine, pas même un accent – vraiment aucune indication de vêtements, de tailles, d’âges, de lieux, de styles mêmes. Rien que du discours, impérieux, mais sortant de lèvres anonymes et de faces invisibles). La voix 1 arrive « avec son cv troué comme une passoire« . La voix 2 n’espère même plus que misères et guerres aient trouvé à s’exporter sur une autre planète. La voix 3 décide que l’ennui, qui s’est dégoûté de tout, garde loisir de s’explorer lui-même. La voix 4 s’irrite d’être, de toutes les façons possibles, et par tous les organismes qui la contrôlent ou la conditionnent, opprimée « à des fins de formation ». La 5 vérifie en partant (ce qu’on ne fait jamais en quittant un cimetière) qu’elle a bien tout laissé fermé et éteint derrière soi. La 6 assiste, oisive, à un défilé de chapeaux (et de fronts de mômes voulant récupérer leur ballon) au-dessus d’un muret. La voix 7 se donne ironiquement à elle-même du « Madame » depuis qu’un listing de ses qualités est revenu signé par le DRH. La 8 se réveille sans raison au milieu de la nuit, et renonce à éclairer la nature morte qu’elle se sent former avec les meubles et les babioles de la chambre. La voix 9 est une ultime cliente avant fermeture à laquelle le tenancier radin offre judicieusement la tournée. La voix 10 enfin grimpe, de nuit, sur un arbre, non pour s’y pendre, mais pour en décoller – parce que, décidément, ça lui « fait mal au cœur de penser que les bourrins ont gagné« .

Car ils ont incontestablement gagné. Ce livre, baroquement titré « Là où chante l’orage » se nommerait plus parfaitement « L’involontaire conspiration des bourrins ». Qui sont les bourrins ? Les lecteurs n’auront pas besoin d’un dessin : c’est eux-mêmes. « Bourrin », c’est à peu près tout le monde, et c’est beaucoup de choses en chacun : pas tant le viandard chauvin, l’anti-bobo à gilet citron ou le bûcheron à moto, mais plus classiquement (et étymologiquement) un mauvais cheval d’abord, (un canasson maladroit et rétif), une bourrique (un âne entêté et borné), mais présent ici comme en armada fonctionnelle, en version collègues de travail malcommodes et épais, en résolus bourreaux du goût, de la sociabilité et de la décence. Mais ici, surtout, bien sûr, des collègues branchés (des ânes numériques d’abord, des bourriques de l’appli, du rappel automatique et du téléchargement), des camarades d’atelier et de bureau dont le télétravail même n’interrompt plus les blagues et les crasses. Leur néant formaté, leur loyauté de co-larbins, leur fredonnement de musiques d’ambiance ou d’attente téléphonique, leurs commérages (et compérages) de stricte solidarité, le mesquin gardiennage de leurs « buts », tout cela est arrivé, en début de livre déjà, à pleine maturité, qui dégoûte et dont seul un coup de folie délivrera. Et c’est ce qui se passe : ici s’approche (p.21) la dépression, qu’on reconnaît précisément à la force qu’on n’a plus de répondre aux questions qu’elle nous pose ! Ici la gêne explosive des bavards (p.24-25) pétant à la figure de ceux auxquels les mots commencent justement à manquer. Ici la communication d’entreprise réduite à « une boule à neige de bruits » (p.54) dont on descend rejoindre les flocons. Partout une sidérante interconnexion d’abonnés absents, qu’Alexandre Lecoultre – en gracieux polémiste, scrupuleux aède de l’immense mobilisation pour rien, et esprit inconsolable des évanouïes présences réelles ! – formule comme personne :

« la connerie, je répète, la connerie

est une chaîne immense qui va de l’ingénierie à la clientèle

en passant par de multiples intermédiaires

pour vendre des choses aux gens

des choses dont ils n’ont pas besoin, des choses

dont ils ne savent que faire

tout le monde se félicite, se tape dans le dos

mais l’origine de cette affaire

est une fumisterie comme tant d’autres

contrairement

à ce que pensent les crédules de la deuxième zone

c’est même pas un complot, un truc machiavélique

ordonné des grands groupes, non, c’est simplement

de la connerie à l’état originel

et ensuite ça sonne, mais pas comme chez ta voisine

ça sonne dans l’immensité des réseaux impersonnels

dans l’entrelacs des câbles

des matériaux métalliques extraits de la misère des peuples

dans le vide interplanétaire au cœur de plastique

chez ta voisine, quand tu sonnes et qu’elle n’est pas là

il y a comme une présence

qui s’échappe de sous la porte

tu imagines tout à fait la lumière d’avril

qui tombe

la poussière qui plane sur le tapis

tout ça filtre sous la porte, habite la porte

la porte et la sonnette, même que tu peux sentir que

ta voisine s’est parfumée pour partir en ville et que

malgré le parfum, il reste sa vraie odeur

qui est comme la transpiration de l’âme de ta voisine

celle que tu respires quand tu discutes avec

sur le palier

en silence

mais là

maintenant

ça sonne mais il n’y a pas de sonnette

pas de porte, pas d’appartement, pas âme qui vive, puis

ça finit de sonner

tous nos collaborateurs sont momentanément occupés

merci de patienter » (p. 38-40)

Il s’agit ici, bien sûr, de l’hallali de l’action humaine (qui se servait de dispositions acquises pour atteindre ses buts), de la fin de tout travail vécu et compris (qui rendait vivable un monde que nos corps s’efforçaient de servir mieux), de la mort des efforts lucides et sensés (qui tâchaient de se réussir à leur pénible, mais propre et incomparable, place) – toutes choses anciennement et heureusement envasées dans l’artisanat de nos sueurs, à présent pour toujours englouties dans l’océan informationnel et pulvérisées en « modes opératoires ». Qui donc (demande l’incisive page 69) s’honorerait durablement, se dignifierait sérieusement ou se consolerait sincèrement, de missions à effectuer, de prestations qui lui incombent, de clientèles à satisfaire, de renominations de son métier, d’envols téléguidés et d’alléchants storytellings ? La honte d’y réussir se fait radicalement honneur d’y échouer ; le silence qui (p.90) permettait aux paroles de s’atteindre les unes les autres est introuvable ; la poésie (qui pouvait seule voir les lumières « pousser les ombres à sortir des objets« , p.74, ou la « perte » comme un scintillement « de reflets, d’odeurs et d’échos » dans une bouteille vide, p.79) s’est tue. Alors on lève le camp, et la dixième et dernière voix de ce livre grave et tendre tire sa révérence :

car

« c’en est trop

cette fois

je monte vers la cîme des sapins, je m’agrippe à une étoile

et je quitte gentiment cette terre

que j’ai ma foi tant aimée

avant tout cela

ca y est

tout rapetisse et devient plus calme

et la terre

et les bruits

et moi » ( p.96)

On le voit : ce jeune auteur suisse, à la profondeur utile et drôle, à la nostalgie hospitalière (qui « tend des bras immenses dans l’espace minuscule« , p.28) – fait une œuvre importante, et belle.