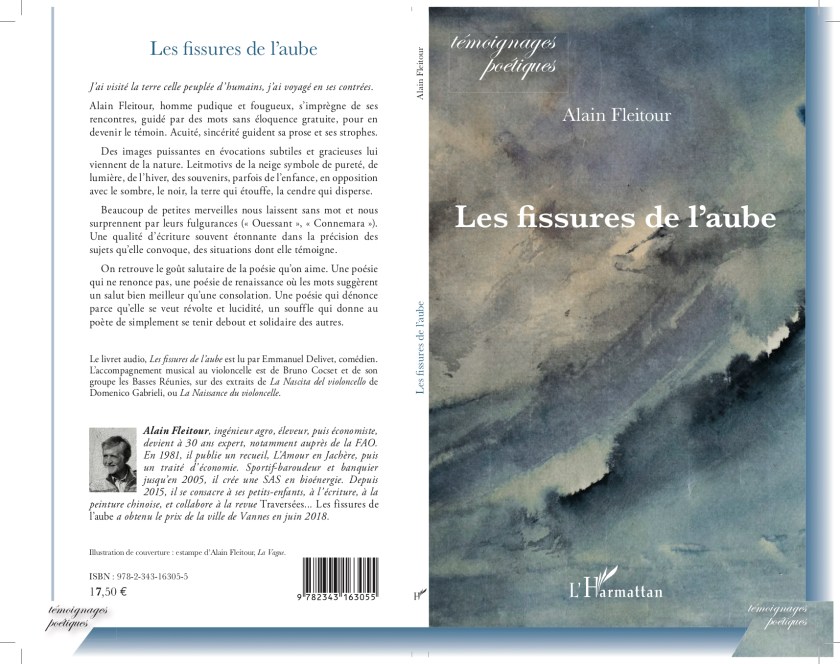

Une chronique d’ Alain Fleitour,

Serge Joncour, Chien-Loup à l’ombre de Jean Giono, Éditions Flammarion, paru le 22 Août 2018, ISBN : 2081421119 .

La Trilogie de Pan de Giono à l’ombre de Serge Joncour

(analyse croisée)

Comment ne pas percevoir qu’à travers trois récits, Jean Giono nous conduit vers la renaissance, le renouveau, le regain. Avec la dernière parution du livre de Serge Joncour cette trilogie retrouve sa cohérence et sa force pour déplier deux destins éloignés d’une centaine d’années. Mais cet écart est si peu à la dimension de l’histoire.

C’est à l’ombre de Giono que je souhaiterais aller, et montrer que le dernier roman de Serge Joncour, démultiplie les liens qui nous unissent à cette terre, une terre âpre et violente mais une terre nourricière.

Le dieu Pan habite le roman Chien-loup.

Le sujet réel de Colline, c’est la montée de la peur dans ce village isolé, où vivent douze personnes, où soudain des forces souterraines font naître l’angoisse, la terreur ; une épouvante si insidieuse que pour la faire cesser, ces paisibles villageois sont prêt à tuer Janet, celui qui annonce leurs malheurs.

Serge Joncour répond comme Janet : « La nature de l’homme est de vite oublier les catastrophes passées, autant que de ne pas voir celles qui s’amorcent ».

Nous ne sommes pas loin dans Colline du décor de Chien-Loup de Serge Joncour, ce lieu si éloigné de tout, qui vit en autarcie, attentif aux moindres vibrations de la nature sauvage. Sommes-nous dans les derniers jours de la vie de cette communauté d’Orcières, ou dans les dernières heures de la vie de Janet, ce vieillard, qui parle par grandes ruades de mots que tous écoutent sans le comprendre, ou par demis mots.

Puis dans un de Baumugnes il y aura cette autre musique, celle de la tendresse, celle de l’incitation voluptueuse à l’amour, qui rappelle la Syrinx, la flûte douce dont le souffle anime le vent de printemps, qui réveille la terre engourdie par le froid. C’est la monica d’Albin, qui touche le cœur d’Angèle, et fait trembler le vieux.

C’est l’appel que Joséphine entend : « la nuit elle était bien la seule ici à les entendre, elle était bien la seule, parce que cet air chaud tombé du soir, chargé de feulements félins, l’enveloppait de frissons troubles ». Ou encore page 161, « Joséphine sentait les caresses du vent doux sur ses mollets, elle savait que le peu qu’elle offrait de sa physionomie suffisait à échauffer le regard d’un homme ».

Et quand Franck descend dans la colline, Serge Joncour tend l’oreille : « l’environnement sonore était hypnotique, en plus de ses chaussures fouettant l’herbe et des halètements d’Alpha, une camisole de cigales lui ceinturait la tête ».

L’autre personnage de Colline incontournable et inquiétant c’est Cagou l’innocent. Il bave, son visage est huilé de salive, ses bras son corps suivent une gestuelle qui les ébranle, parfois quand il tape sur un bidon, ils lui lancent des pierres. C’est le 13 ème homme, il est en résonance avec le Simple, le gardien des moutons de Chien-Loup, à quel esprit des lieus obéit-il ? Ressemble-t-il au Dieu des bergers d’Arcadie ?

Le simple est un peu l’envoyé d’un dieu païen prêt à accomplir ses desseins, porteur de la malédiction, ou de la punition. Ainsi Giono présente cagou dans colline :

celui-là est arrivé aux Bastides il y a trois ans, un soir d’été comme on finissait de vanner le blé au vent de nuit.

Une ficelle serrait ses brailles ; il n’avait pas de chemise.

La lèvre pendante, l’œil mort, mais bleu, bleu… deux grosses dents sortaient de sa bouche.

Il bavait.

On l’interrogea ; il répondit seulement : Ga, gou, ga, gou, sur deux tons, comme une bête.

Puis il dansa, à la manière des marmottes, en balançant ses mains pendantes.

Un simple. Il eut la soupe et la paille.

Les mêmes mots, sembleraient s’écrire sous la plume de Serge Joncour.

Un double roman d’amour.

Albin est fracassée par l’amour d’une jeune fille, enlevée devant lui par le Louis, un gars de Marseille sans vergogne. Lui Albin était bloqué à la table de fer, il fallait qu’il redise je suis de Baumugnes, « j’ai en moi Baumugnes tout entier ».

Dans la lignée de « Un de Baumugnes » c’est la peur de l’étranger et la rumeur qui ronge, comme dans le village d’Orcières ! Seule Joséphine fait face à cette rumeur de l’étranger, le dompteur allemand. Une femme qui à la mort de son mari médecin défie cette peur.

« Baumugnes est le village au delà des villages, trouvant refuge dans la montagne, une terre qui touche le ciel, » p 17, pour échapper à toute incursion des religions ou croyances étrangères. Là règne la musique la monica, qui est un mélange de sifflements et d’harmonies, et ça tirait les larmes au yeux.

Dans les souliers d’Amédée il n’y a que la promesse faite au gamin. Il ne sait pas encore que la peur va le gagner, quand Clarius le père d’Angèle se dresse devant lui avec son fusil. Ce fusil qu’il brandit à chaque fois que l’on parle d’Angèle.

Joséphine ne sait pas encore que le simple l’attend, qu’un drame va venir avant de faire triompher son cœur.

Selon Ovide pan défie Apollon dans un concours musical, il donna le nom de flûte de pan à cet instrument de séduction pour rendre toute personne amoureuse. Pour Joséphine ce sont les bruissement de la nature et le feulement des bêtes sauvages qui vont la pousser vers cet homme, là-haut.

Frank c’est celui qui défie la peur des empires du numérique,

La métamorphose de Frank se met en place avec son chien Alpha, et sa lente découverte de la nature. Il tombe d’un sentier comme Panturle d’un arbre : et soudain, la branche a eu un long gémissement et s’épancha ; « il a donné un coup de rein dans son instinct d’animal jeté les mains vers l’autre branche, là-haut, mais, celle-là, c’est comme si elle s’envolait et il tombe. Il est venu un grand bruit doux, et il s’est dit, c’est le vent, c’est de là qu’il a commencé à vivre ». Arsule « avait fermé ses doigts sur la main de Penturle comme sur le museau d’un bon chiens », page 76.

Demain un enfant, le blé, et le bon pain seront portés par la présence de Pan , appelé parfois vent de printemps, pour investir complètement la maison, la joie entrouverte faire jaillir le regain, l’émerveillement d’un couple de paysans.

Panturle l’exprime par ces mots, » je l’ai revue je l’ai comprise, cette quête mystérieuse de l’enfant ; ce besoin qui me faisait regarder en face le coin du ciel d’où naissait le vent ».

Mais Frank ne peut avoir d’enfant, ce drame, Frank le dépasse en se projetant vers ce qui fait son pain, son métier et sa passion le Cinéma.

Il entend sans cesse la phrase assassine de Travis, « t’aurais des gosses, tu pigerais », ronge chacun de ses instants, sa prise de conscience de la vraie nature du numérique, sa perception nouvelle de la violence du monde du cinéma, et de ses dangers mûrit sa vengeance.

C’est son regain sa reconquête à lui pour nous faire écouter la voix de la terre :

Vivre à un tout autre rythme,

vivre pleinement à l’abri des autres ne se peut pas

parce qu’il y a plus la moindre zone sacrée.

Il existe au moins des zones d’accalmie, coincées entre deux combats,

des zones à l’écart.

Dans les pas de Giono, Serge Joncour a créé avec Chien-Loup une véritable symphonie autour de la découverte du bonheur de côtoyer un village déserté, très haut sur les collines, à Orcières, et d’affirmer que ces lieux encore préservés, invite à des relations harmonieuses, mais aussi à instaurer entre les hommes des relations fondées sur le respect de la parole donnée.

L’éblouissement des gens de la terre semble peut-être puéril pour ceux qui s’imaginent encore, que la nature est belle et docile. C’est un tombereau de clichés pourraient dire certains, qui ne s’en privent pas, certains qui n’ont jamais travaillé la terre, courbés comme des paysans. Est-ce un cliché, d’exprimer page137, « celui de s’attendrir devant le premier tranchant de l’araire, quand la terre s’est mise à fumer. C’était comme un feu qu’on découvrait là-dessous. »

Une autre recette pour déguster Jean Giono à l’ombre de Serge Joncour, ou mieux l’inverse.

©Alain Fleitour