Chronique de Xavier Bordes

Paul Mathieu – D’abord un peu de jour – (Ed. Estuaires – Hors-série n° 8 – 94 pp.)

Un recueil de poèmes qui frappe par sa qualité de papier, et d’impression, avant de surprendre par le contenu poétique, une longue et intéressante méditation, dans une écriture qui doit tout à l’oralité « prosodique ». L’auteur s’y donne sur le ton du « on », s’y anonymise, afin d’être tout près du quotidien, et de détecter dans son cheminement des éclairs de poésie, pareils à ces lueurs dont les flaques d’eau, après une averse qui aurait rénové notre sensation du paysage, balisent une tranquille promenade.

Il s’ensuit pour le lecteur une sensation où fusionnent sérénité et intimité. Aux détours du discours poétisant, surgissent à foison de simples trouvailles d’expression, qui chaque fois incitent à la réflexion, au constat songeur : « Tiens, Paul Mathieu me fait apercevoir ceci, je n’y aurais pas pensé… » Si bien que l’on avance de page en page comme vers un but profilé, toujours à venir, mais qui durant le trajet nous dispense des « échantillons » riches de profondeur secrète, comme pour régulièrement rénover le regard, en dénouer le rien de lassitude qui pourrait s’amorcer.

De là vient que ce livre se lit en continu, un peu comme un roman. On entre dans une sorte de poème unique, fait d’un peu de jour en effet, que je comparerais volontiers, sans les confondre du tout certes, avec « Dans le leurre du seuil » d’Yves Bonnefoy. Ce sont des livres-poèmes qui nous accueillent dans leur monde, nous y retiennent, nous en instruisent par mille façons de sentir et de scruter les détails ordinaires de la vie, de la « condition humains » dirais-je pompeusement, et l’on ne tient pas vraiment à en ressortir, tant on est heureux de lire comme si l’on ne l’avait encore jamais vu de près, un quotidien que nous connaissons tous.

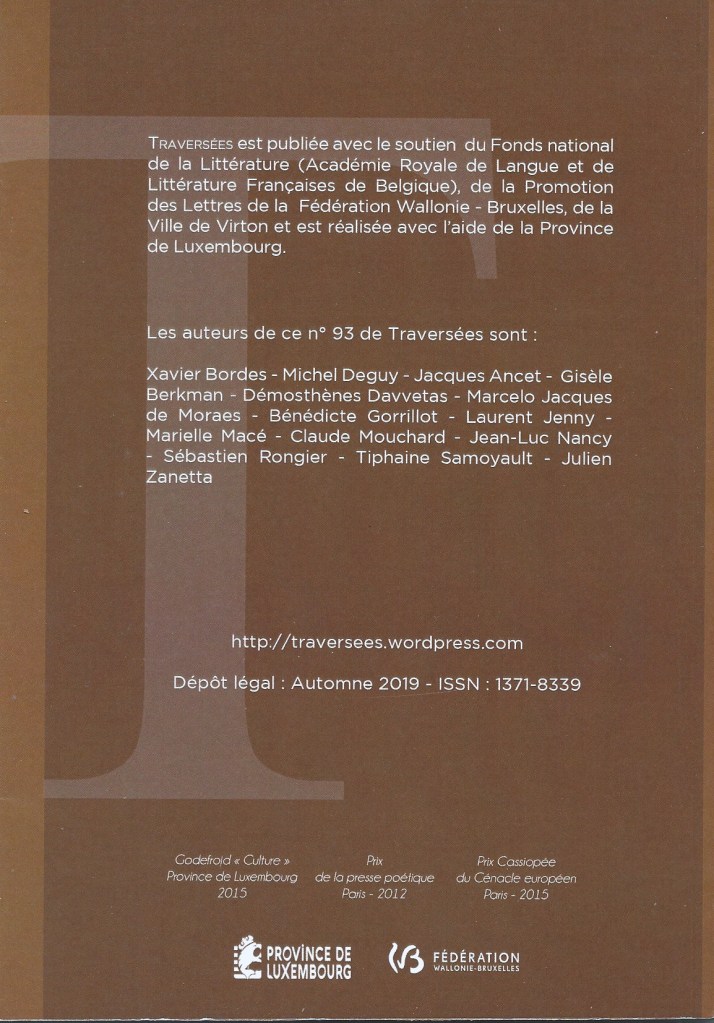

J’avais d’abord pensé introduire des citations à l’appui de ces remarques, admiratives mais quelque peu abstraites et générales. Finalement je ne le ferai pas. Ce serait comme tailler un fragment dans l’élan continu d’une guirlande dont chaque instant n’a sa véritable valeur qu’en tant que suite de ce qui le précède et intuition de ce qui va le suivre. Toute découpe, si l’on me comprend, serait banalisante et ramènerait à une prose quelconque ce qui est une poésie qui n’a rien d’ordinaire. Lorsqu’on avance dans ce genre de cérémonial pensif, comment avoir l’idée d’en stopper un moment la mélodie liturgique, pour en extraire des phases (et des phrases) qui seraient privées de la cohorte indispensable d’échos, qui seule nous donne de ressentir la dimension de la nef invisible qu’elle fait exister, qu’elle élève autour du on (le « jeu » du « je » caché du poète) à mesure de notre progression de lecteur. Paul Mathieu, par ce « on », s’est organisé pour être à la fois proche, modeste, accessible, tout en ne lâchant jamais la main de ce/celle que jadis on appelait la Muse, figure que j’aime bien, aussi démodée qu’elle paraisse. Ce n’est pas au commentateur à démolir cette fine chorégraphie langagière, ce « pur travail de fins éclairs », comme dirait Valéry, sous prétexte d’en faire l’éloge. Le mieux que je puisse faire est de tenter de communiquer ma joie d’avoir lu ce poète, dont à ma grande honte je ne connais(sais) rien, pas même la personne, et qui de surcroît, collabore aux destinées de la revue Traversées, auxquelles je m’intéresse également. Merci Paul, pour ce beau livre dont tous ceux qui prêtent d’habitude un peu l’oreille à mes avis, j’en suis certain, se délecteront !

©Xavier Bordes. 24/08/2020