Chronique de Nadine Doyen

Frappe-toi le cœur, Amélie Nothomb ; Albin Michel, Rentrée littéraire 2017 – 24 août 2017 (16,90€ – 169 pages)

Reconnaissons à Amélie Nothomb le génie des titres. Elle fait partie des auteurs aux titres qui claquent,interpellent. Pour son vingt-sixième roman, l’auteure nous renvoie à Musset, et à nos classiques ! Un rendez-vous inéluctable !

Le roman s’ouvre par une réflexion sur l’impact du prénom de son héroïne : Marie.

Comme l’affirme David Foenkinos :« Certains prénoms sont comme la bande annonce du destin de ceux qui les portent ». (1) Dans l’enfance, on n’existe que par son prénom fait remarquer Serge Joncour (2). Marie, donc, ne manque pas de charme.

Amélie Nothomb explore le couple : en premier celui formé par Marie et Olivier.

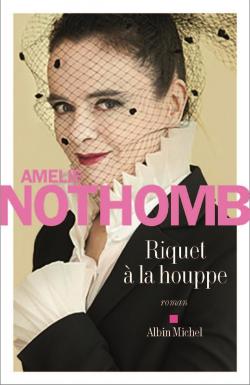

Comme dans Riquet à la houpe, la romancière met au monde des bébés dont certains sont excessivement précoces dans l’analyse du comportement de leurs parents.

La maturité de Diane, dès son plus jeune âge sidère. On se prend d’affection avec cette « enfançonne », rejetée par « la déesse », sa mère. Ses monologues intérieurs sont poignants. N’y aurait-il pas des réminiscences de l’enfance de l’auteure, qui, semble-t-il n’était pas attendue… ?

Amélie Nothomb opère une dissection du duo mère/fille et nous plonge dans les eaux troubles du lien familial entre fratrie, la famille s’agrandissant vite.

On suit le parcours des 3 enfants, mais surtout celui de Diane, qui se distingue par ses aptitudes dès le primaire, puis au lycée jusqu’à sa formation médicale d’interne.

On traverse les épreuves de la famille, Diane ayant quitté, à sa demande, son foyer pour se réfugier chez ses grands parents.

Le lecteur s’attache vite à Diane, qui semble habitée par le « never complain », mais comprend le sens de « Home is where it hurts » quand sa mère tourmentée vient la trouver à la sortie de l’université, espérant la voir revenir à la maison. Pourquoi ces pleurs de Marie ? Qui est l’auteur de cette lettre qui laisse Diane abasourdie ?

Ce tête à tête mère-fille donne à Diane l’occasion de lui asséner ses quatre vérités. N’aurait-elle pas été tentée de « tuer la mère » au comble de sa frustration ?

Amélie Nothomb nous immerge également dans le milieu hospitalier, rendant hommage à ces professions qui nécessitent abnégation et dévouement, mettant en exergue Madame Aubusson, ce maître de conférences qui a vu en Diane « une beauté supérieure ». La narratrice focalise notre attention sur leur relation, leur connivence, leur collaboration. L’une boostant l’autre jusqu’au succès d’Olivia.

Cette entente n’est pas sans éveiller des soupçons d’attirance sexuelle chez son amie Elisabeth. Une proximité telle qu’ Olivia propose de passer au « tu », l’invite chez elle, où elle fait connaissance de son mari (chercheur mutique) et de sa fille Mariel, qui souffre de carence affective. Diane, retrouvant ce qu’elle a vécu, propose d’aider Mariel à combler son retard. L’assertion de jean-Claude Pirotte : « La seule chose qui nous fonde c’est l’enfance » illustre bien le vécu de la progéniture des protagonistes.

L’anorexie, thème récurrent, touche toujours l’un de ses personnages.

Coup de théâtre lors de la réception organisée par Olivia. Et de constater que son discours met si mal à l’aise Diane qu’elle prend la tangente !

Une attitude peu loyale qui rappelle un autre discours : celui du maire dans le roman de Stéphanie Hochet L’animal et son biographe. Propos qui vont dans les deux cas faire tout basculer, pour le moins jeter une ombre sur leurs liens, une fissure dans leur amitié. Tout n’est pas encore envenimé. Doit-on prêter garde à l’injonction d’Elisabeth mettant Diane en garde contre ce personnage toxique ?

Un coup de projecteur est mis sur le couple formé par Olivia, cardiologue, professeur émérite, son mari chercheur, Stanislas et leur fille Mariel qui accuse du retard.

Le deuxième rebondissement : la découverte de Diane va précipiter la rupture dans la relation d’amitié si intense, si exceptionnelle.

La romancière aborde ici la rivalité en milieu professionnel, la perte de la confiance en l’autre jusqu’à la trahison impardonnable. C’est alors que l’amie devient « un monstre » que l’on aurait envie de supprimer. De quoi se révolter, s’indigner.

Le rebondissement final surprend moins Diane que le lecteur puisqu’elle a compris le pourquoi de ce dénouement tragique et nous en donne les clés.

Le plaisir ultime des Nothombphiles aura été de débusquer le mot « pneu » que la romancière distille avec jubilation. Quant au champagne, il est au rendez-vous.

Amélie Nothomb brosse un magnifique portrait de son héroïne Diane, privée dans son enfance d ‘amour maternel. Grâce à son opiniâtreté, cette workaholic hors norme, battante, brillante, merveilleuse, surmonte les épreuves et réussit à concrétiser son rêve de devenir cardiologue. Une vocation née d’une phrase de Musset !

Si Hubert Reeves se déclare heureux d’avoir déclenché des vocations par ses livres, qu’en aurait-il été de Musset, qui, lui, a inspiré l’académicienne belge Amélie Nothomb ? Où sont les hommes ? Au lecteur de s’en faire une idée !

Dans ce roman « fait que de nerfs », « le plus noir qu’elle ait écrit », (4) Amélie Nothomb souligne où peuvent conduire les manquements maternels tout comme l’amour fusionnel dans son analyse magistrale de la violence entre mère/fille. Des attitudes extrêmes pour ces deux figures maternelles paroxystiques qui font réfléchir.

« Une mère peut en cacher une autre », nous prévient l ‘écrivaine !

Jalouse, jalousie sont les deux mots autour desquels est tissé le roman qui aurait pu s’intituler: Jalouse, mais ce titre est celui du film des frères Foenkinos. (3)

©Nadine Doyen

(1)La tête de l’emploi de David Foenkinos

(1) L’amour sans le faire de Serge Joncour

(2) Jalouse, film de David et Stéphane Foenkinos

(3) Assertion d’Amélie Nothomb dans une interview.