-

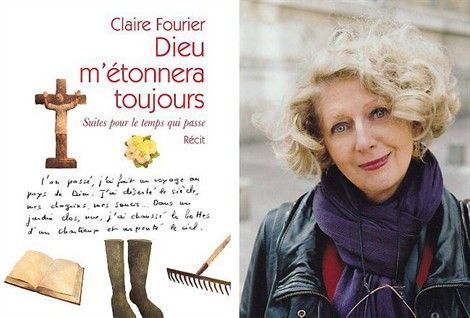

Claire Fourier – Dieu m’étonnera toujours, Suites pour le temps qui passe, récit, éditions Dialogues, 2013. (188 pages – 19,90€)

Certains rêvent de parcourir le chemin de Compostelle, d’autres d’effectuer une retraite spirituelle. C’est ce deuxième choix que Claire Fourier nous explique dans son « voyage au pays de Dieu » effectué l’été 2011 au coeur de la Chartreuse. La couverture annonce les occupations de la narratrice : jardinage, lecture, méditation, prière.

Claire Fourier nous décrit la configuration du site et nous ouvre la porte de son « ermitage » sur laquelle elle remarqua le mot « suave ». Elle détaille l’ameublement de sa chambre. Avec un brin d’auto dérision, la novice Claire commente son intégration dans ce monde du silence, l’apprentissage des codes, d’où la valeur précieuse du sourire. La narratrice nous fait partage son quotidien, son repas frugal, sa communion avec la nature et décline tous les avantages de cet isolement pour retrouver son temps intime, la plénitude, et être « tout ouïe pour l’âme des choses ».

La voilà libre de gérer sa journée selon son gré.

Métamorphoser ce jardin à l’abandon devient une priorité pour cette amoureuse des fleurs. Avec délicatesse, elle dégage les fraisiers des liserons, grappille des framboises, se confectionne un fauteuil de lecture. Elle ne ménage pas sa peine, frottant, grattant. Chaussée des bottes du Chartreux, la narratrice va s’identifier à lui, et même tomber amoureuse de ce « presque co-locataire inconnu ». À l’instar de Christian Bobin, elle va voir Dieu partout : dans « ces lézards », dans les arbres, en elle-même. On plonge dans ses pensées les plus intimes. La « nonne poétesse » dévoile sa vérité, ses préférences : « j’aime la conversation au coin de la chair. J’aime la chasteté vibrant d’érotisme ». La nuit, elle se laisse visiter par ses fantasmes. N’est-ce pas encore Dieu « tapi dans le sombre résineux », cet « olympien conifère » avec qui elle dialogue ?

Claire Fourier arpente le ciel en jouant à la marelle. Elle guette les petits riens somptueux comme dans l’atelier de menuiserie un rayon de soleil tissant les toiles d’araignées « de fils d’or tremblants ». Mais ne devient-on pas ce que le regard contemple ? Elle s’émerveille devant « le courtil bichonné », devant « le grand calice de pierre blonde », cette fontaine, véritable « harpe aquatique ». Elle a su « capter l’air de rien ». Tous ces instants supérieurs vont être engrangés afin de ressusciter et de permettre plus tard d’occulter « tumulte, crasse et vulgarité » de la ville et de la rue.

Comme Sylvain Tesson a testé les rigueurs hivernales de la Sibérie, Claire Fourier imagine ce qu’un moine a dû endurer. Et de conclure que la jouissance de Dieu devait anesthésier la sensation du froid.

Claire Fourier convoque ses amours d’antan, étayant ses souvenirs par cette réflexion : « L’amour est un mal qu’il faut prendre en patience et un bien qu’il faut prendre de vitesse. » Elle confesse les petits échanges verbaux (interdits) avec le gardien pour combler cette carence affective, puisque sa préférence va à « la relation homme-femme ».

Son rapport au temps change, ses journées sont ponctuées par les offices, l’angélus. Pas de contrainte : de « laisse électronique », pas de superflu.

La narratrice oppose les deux univers et décoche sa charge contre « le siècle mesquin, cruel et sordide » qu’elle a voulu fuir durant une décade. Toutefois elle reconnaît qu’elle ne pourrait pas y rester ad vitam aeternam, le besoin de musique l’habite.

Claire Fourier ne cache pas son désir de retrouver sa féminité et un peu de coquetterie.

L’originalité de ce recueil réside dans l’alternance prose/poésie. Les poèmes prolongent chaque chapitre, permettent de cristalliser les images. L’ «Extrême-Occidentale », comme Claire se définit, brosse le paysage environnant avec l’œil de son peintre culte Caspar David Friedrich : « Splendeur et majesté ».

On retrouve son écriture fiévreuse, alliant sensualité « Dansant nue sous la pluie » et mysticisme, et sous sa peau, le manège du désir. La narratrice joue sur les mots : extase/instase, exténuée/inténuée, extravaguer/intravaguer pour rendre « son feu intérieur », son « apocalypse ». De même, pour son adieu : « à Dieu, la Chartreuse. »

Une féerie de couleurs accompagne sa « saisie poétique » des lieux. Depuis le ciel d’azur, la pomme rouge, « un camaïeu de verts », l’or qui se mêle « au jade et à l’émeraude » jusqu’au « liseré turquoise » des cimes.

En alternant monologues (émaillés d’expressions latines), poèmes (saupoudrés d’un soupçon d’italien d’anglais), dialogues, apostrophe à l’absent, la romancière, « supersonique en mal de détachement », a su donner le tempo pour distiller les « élans erratiques »de son âme, ses interrogations, ses pensées, ses craintes, ainsi que pour traduire un soir d’orage « cette sublime folie de la nature ».

« L’ivresse de Dieu » fut le viatique qui guida Claire Fourier au point qu’elle en est contaminée, fécondée, même. Elle nous livre sa philosophie : « Se simplifier la vie est essentiel », se purifier l’âme, « vivre dans l’instant ». La plus belle conquête ne serait-elle pas histoire d’instants ? d’instants transfigurés ? Pour garder un lien avec son « béguinage », Claire Fourier conserve deux reliques : un bouton blanc trouvé dans le jardin et tombé de la bure qui, comme l’oeil du Chartreux ou de Dieu, veille sur elle désormais et un morceau de drap de laine faisant office de marque-page.

De « son expérience illuminative », Claire Fourier a retiré « la grâce du langage » et nous offre un livre « habitable et plein d’appels » mâtiné de lyrisme.

Dans cette confession érotico-poétique qui ne laisse pas l’esprit du lecteur en jachère, Claire Fourier, « celte et panthéiste », explore sa relation à Dieu, au temps qui passe, fait l’éloge de la lenteur et pointe les dérives de notre siècle et son rythme effréné. La romancière sait nous hypnotiser, nous envoûter et continue à nous étonner. N’aurait-elle pas inoculé à son lecteur son virus, lequel passe comme un mot d’ordre ou exhortation : « Récupérez-vous » ?

Claire Fourier signe là un opus divinement obsédant qui vous tatoue l’esprit.

©Nadine Doyen