Lecture spectacle

Le 12 mars 2025 à 20 heures

à l’Ancienne Mairie d’Ethe

rue du Dr Hustin, 69

6760 ETHE

Renseignements: Patrice Breno – Revue Traversées: traversees@hotmail.com +32 497 44 25 60

à l’Ancienne Mairie d’Ethe

rue du Dr Hustin, 69

6760 ETHE

Renseignements: Patrice Breno – Revue Traversées: traversees@hotmail.com +32 497 44 25 60

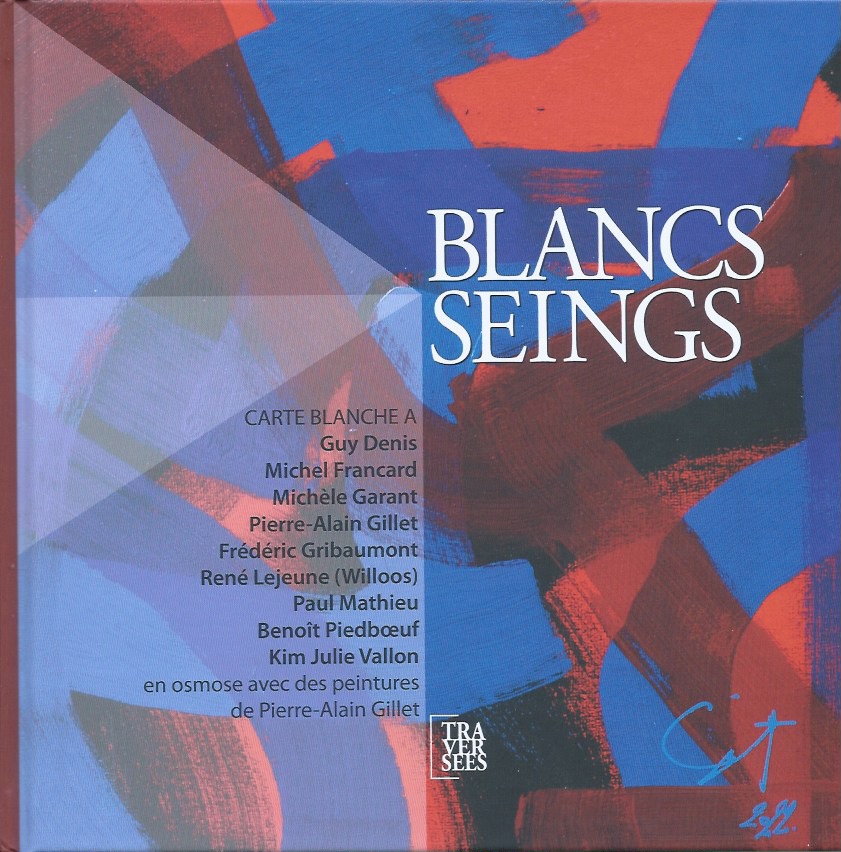

Carte blanche à

Guy Denis

Michel Francard

Michèle Garant

Pierre-Alain Gillet

Frédéric Gribaumont

René Lejeune (Wiloos)

Paul Mathieu

Benoît Piedboeuf

Kim Julie Vallon

en osmose avec des peintures de Pierre-Alain Gillet

Format 21,5X21,5 cm, couverture cartonnée,ISBN: 978-2-931077-12-2, décembre 2024, 62 pages, 25€TTC

Patrice Breno

Directeur de publication

43, Faubourg d’Arival

6760 VIRTON (Belgique)

traversees@hotmail.com

Comme le rappelle Xavier Bordes, dans l’édito, la revue Traversées se consacre régulièrement à mettre en valeur la tâche difficile de la traduction en poésie. On ne saurait se satisfaire d’une traduction automatique car « les connotations sont la saveur du mot, ce à quoi il fait penser dans la culture d’un peuple. Et c’est de ce tissu allusif que jouent les poètes pour inventer la réalité (le ton poétique) de leurs univers et faire ressentir cela à leur collectivité, lecteurs et lectrices .» Il serait dommage de voir « se dissiper l’essence proprement humaine des langages » à cause d’une traduction inadéquate ou robotisée.

Ce qui importe, nous explique Xavier Bordes, « c’est l’ambiance, le climat psychologique, la façon de sentir, de voir, de comprendre, de ne pas comprendre que propose un écrit ou une oeuvre. » Pour le poète et traducteur qu’il est, poésie et traduction sont des activités complémentaires, songeant en cela à l’oeuvre de Joë Bousquet « Traduit du silence ». On ne pourrait trouver meilleure formule pour résumer l’essentiel de l’activité poétique. On traduit le silence, on traduit depuis lui.

Avant d’entreprendre la lecture des poèmes, j’ai songé à mon désarroi face à des textes en latin qu’il me fallait traduire pour un examen, sentant bien que le sens de la phrase pouvait basculer à cause d’une allusion propre à l’univers de l’auteur ou à la nature même de la langue et qu’une traduction trop littérale ou au contraire trop éloignée risquait de faire disparaître. Sur ce fil tendu, il fallait donc avancer avec précaution comme si la vie en dépendait.

De ces années d’études, je garde un goût pour la justesse, la précision dans le choix des mots et des images mais aussi, j’apprécie l’exercice mental de lire le texte dans une langue et puis de découvrir ce qu’il est devenu dans une autre. Même dans le cas où je ne dispose d’aucune compétence. L’exercice révèle toujours la beauté du geste de traduire. Cela correspond à l’émouvant vertige que l’on ressent en regardant du haut de la colline que l’on vient d’escalader, tous les écueils et dangers que l’on a réussis à éviter. Cet instant précis d’une traduction aboutie nous révèle les profondeurs du langage.Traduire, c’est de la haute voltige.

Sans la traduction, aurais-je pu sentir ce sentiment de révolte, cette blessure qui me force à regarder la solitude, la détresse, le désespoir presque chronique qui frappe l’homme dans « Dead End Street » « La rue sans issue » de Ray Davis, ou dans « Caroline says » « Caroline dit » de Lou Reed ?

Existe-t-il donc autant de blessures qu’on ne peut soigner car on ne veut surtout pas en entendre parler?

« Prenez garde citoyens! » « ! Cuidense ciudadanos! « nous crie Indran Airthanayagam dénonçant les conditions de vie de ceux à qui l’on arrache la langue, la culture et la dignité en même temps. Il y a ce très beau texte « La fête des fantômes » au quel on ne peut répondre car ce serait se résoudre à accepter l’inacceptable, s’acclimater à une situation de souffrance de l’autre.

Ton nom effacé surgit sur le bord de la route,

une route sans chemin ni véritable but,

sans le gaspillage de ce que tant de gens convoitent.

quelque chose de vide que l’on croit plein.

Je reviens d’une fête de fantômes,

et aucun d’entre eux ne te ressemblait,

ils étaient tout de vengeance, de tristesse,

d’incompréhension, mais toi, tu es différente,

Il n’y a qu’une seule chose entre eux et entre toi,

qui n’ont qu’une seule chose en commun et où

ils se confondent par instant.

Et ce n’est pas vraiment une chose

C’est une molécule d’ardeur et d’attention affable,

la chose vraiment commune entre les fantômes et toi: c’est moi »

La légèreté, la brièveté des courts poèmes de la poétesse Pirkko-Inkeri Tammen nous titillent avec délicatesse. On ne peut se satisfaire de l’ordinaire, la traduction transmet un désir de qualifier le quotidien, d’épurer le regard, la vision. Le message à transmettre est celui d’apprendre à regarder.

« Fine couche nuageuse

qui ne contenait pas une goutte de pluie

ne fait que passer. »

La poésie des autochtones d’Amérique ravive chez moi le désir de prendre le parti de tous les humains, là, ici et partout ailleurs sur la planète qui prônent une manière de vivre ne se basant pas sur le profit, le dépouillement de l’autre. Ils sont comme les témoins vivants d’un rêve, ils font exister l’espoir de sortir de l’impasse dans laquelle le monde capitaliste nous a plongé.

Les poèmes dénoncent mais aussi proclament haut et fort qu’un autre monde existe, est possible. La traduction efface certaines frontières.

Et puis l’on revient aux poèmes qui aiment, qui proposent un quotidien. Parfois, le poème énonce ce à quoi la vie jamais ne nous prépare pas. Les mots nous tiennent debout, fixent un horizon.

« La maison, les choses du quotidien,

le salon paisible

sous la lumière d’été

l’homme assis à table

qui parle joyeusement

le vêtement sur la chaise

mes mains sur la feuille de papier

le mot décédé

à côté du nom de mon fils.

(Francesca Del Moro, traduit de l’italien par Irène Duboeuf)

On découvre comment le monde las disparaît dans le brouillard, Il est des poètes qui passent d’une langue à l’autre, comme les oiseaux sautillent d’une branche à l’autre.

Il est des langues qui me font prendre conscience de ce qui se perd dans les limbes lorsqu’on essaye de traduire. Une langue qu’il ne me faut pas traduire pour la comprendre, la sentir: la langue néerlandaise. Sa complexité raisonne comme une évidence. Il n’existe pas d’équivalence qui reprenne toutes les connotations, les sous-entendus de celle qui est ma langue paternelle.

Ce numéro invite son lecteur à mesurer, apprécier sous bien des aspects le travail de traduction. Il suppose bien des qualités aux traducteurs et poètes qui ne se limitent pas à de simples connaissances techniques, il suppose une vision humaniste du monde, une éthique, un savoir aimer. Il rappelle à qui veut l’entendre que l’on ne traduit pas du silence en passant forcément par les mots. Monique Voz et Pauline Le Roy choisissent parfois la peinture comme d’autres choisissent la musique. Tous les auteurs de ce numéro pointe un abîme, un seuil, un ciel, une franche, un horizon et il est merveilleux de pouvoir s’en émouvoir dans une langue, la langue poétique.

La voilà donc ouverte la longue avenue

De bleu, cette route verlainienne vers les

Talus de grand soleil et les herbes menues

De tous les envers où tu marches désormais

Coincé entre ici et ailleurs – mais où ? – Guy Goffette est un poète au long cours qui marche la tempête du réel à grandes enjambées, comme un oiseau de défi dans le ressac des légendes. Amoureux des peintres et des livres, il se promène au gré des pages avec la nostalgie constante d’un retour aux illuminations du jadis. Mais il sait aussi qu’on a beau croire à l’ivresse des aventures promises, la vraie fascination commence toujours à deux doigts à peine du jardin d’enfance, à la lisière du village…

C’est par une soirée d’hiver genre Docteur Jivago que j’étais allé rendre visite à Guy Goffette. Belle entrée en matière pour retrouver un poète ! Il m’attendait occupé à classer les livres, à secouer des rayonnages de bibliothèque. La conversation s’entama par des biais étrangers à la chose littéraire, puisque d’emblée, en effet, Guy Goffette posait sa fonction créatrice sur un plan éloigné de l’image bucolique d’un artiste en retrait de la vie publique. Invité récemment à une rencontre internationale de poésie à Tel-Aviv, il subordonnait son éventuelle acceptation à la participation de poètes palestiniens ! Au-delà de cette manifestation de solidarité, l’auteur aime à mettre en exergue combien la poésie garde de force, elle qui continue à se publier dans des milieux fermés. Contestataire à sa manière, il refuse aussi les classements, les étiquettes : Exception faite de ma collaboration active à la revue « Triangle » (une revue publiée de façon artisanale par Guy Goffette lui-même et à laquelle participaient surtout des poètes lorrains et luxembourgeois), j’ai toujours été extérieur à tout groupe, à toute école.

Poète, Guy Goffette l’est depuis toujours. Essentiellement. Et derrière la facture des vers, c’est la musique, le style qui lui importent avant tout. Il a retenu la leçon du bon Verlaine auquel il a du reste consacré un essai envoûtant, Verlaine d’ardoise et de pluie. Cette volonté de s’assurer un style s’exprime – et c’est peu de le dire – dans son dernier ouvrage, un roman qui – pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître – n’est pas passé loin des grands prix littéraires français de la rentrée. Il est vrai que si, dans ce livre, l’intrigue tient une place importante (un jeune garçon est séduit par la Monette, une femme en marge de la communauté villageoise où s’inscrit l’histoire), il n’en reste pas moins que la forme a, c’est bien le moins, son mot à dire. Cela commence par le titre, Un été autour du cou, allusion claire à ces souvenirs douloureux que l’on traîne sa vie durant comme le boulet du prisonnier. Il faut entendre Guy Goffette commenter ce choix : le titre de mon manuscrit était « L’escalier du geai ». Ça me semblait un peu sibyllin, une mauvaise image poétique. Même un surréaliste n’aurait pas employé une figure aussi peu porteuse ! Plus avant, c’est la forme qui lui importe : J’aime trouver un style dans un livre ; quelque chose qui m’emporte, qui me bouleverse. Sur les dix mille livres que j’ai emportés à Paris, je m’aperçois qu’il n’y en a que quelques-uns que je relirai : Faulkner, Onetti… Pour qu’un livre dure, il faut qu’il soit traversé par une voix. Tout a déjà été dit, c’est donc dans la manière de dire que peut résider la nouveauté. La plupart des écrivains chez qui l’anecdote est forte, on ne les relit pas. Même chez Simenon, l’intrigue est importante, mais il y a d’abord chez lui une atmosphère, une voix. Il faut rappeler ce que disait Céline : Lorsqu’on trempe un bâton dans l’eau, on le voit cassé, pour le voir droit, il faut le casser d’abord. Et Paul Claudel, autre référence goffetienne, ajoutait de son côté : « J’emploie les mots de tout le monde et ce ne sont jamais les mêmes.«

Étrange tout de même ce passage au roman que le poète méditait depuis longtemps. Cela dit, il n’est pas convaincu par la supériorité intrinsèque du genre auquel il reconnaît avant tout un intérêt « publicitaire » : le succès d’un roman se reporte sur les livres précédents, constate-t-il avec un certain fatalisme. Cela n’ôte rien aux nombreuses qualités d’Un été autour du cou dont une autre caractéristique réside dans l’allure autobiographique… Une illusion sans doute, puisque le héros, Simon, résulte d’une sorte d’amalgame : Ce n’est ni tout à fait moi ni tout à fait une autre. Il s’agit plutôt d’un mélange de plusieurs personnes réelles. La Monette, par contre, n’a jamais existé, mais j’ai le sentiment de l’avoir connue… Outre cet aspect personnel, le roman renvoie bien aux thèmes auxquels le poète lorrain avait habitué ses lecteurs au gré des recueils précédents : la frontière, le voyage, les autres poètes (évoqués au travers de nombreuses dilectures), les peintres… Je suis fasciné, s’exclame-t-il, par les collines, par les frontières – origine oblige. Il est vrai aussi que, comme il le précise, les poètes sont par « nature » des écrivains de la lisière : lisière de la langue, lisière de l’émotion.

On le constate, à lire ce qui précède, la prose ne paraît, pour Guy Goffette, qu’une sorte de paravent derrière lequel la poésie ne cesse jamais de murmurer. Le roman peut mentir, précise-t-il, mais en poésie, le mensonge paraît plus dangereux. Au contraire, on y renoue toujours avec une certaine authenticité. C’est que le tacatam délicieux des vers renvoie à celui du train de l’enfance. Il s’agit de retrouver au travers des mots toute cette atmosphère de ce qui existait quand on était enfant.

Publié chez Gallimard, Guy Goffette s’est rapproché de Paris où il vit la plupart du temps. Actuellement, il s’occupe d’une collection de poésie pour les jeunes. Dans cette fonction, il s’inscrit en faux contre la popoésie. Pour lui, il convient de proposer aux enfants la même chose qu’aux adultes en choisissant, bien sûr, des textes accessibles. C’est ainsi qu’il publie à l’usage des jeunes lecteurs des textes d’Aragon, d’Edmond Jabès ou ceux de poètes contemporains invités à choisir eux-mêmes dans leur œuvre.

En ce qui concerne ses projets, homme du voyage rêvé, Guy Goffette est toujours sur le départ. Il prépare notamment une traduction des œuvres du poète américain W. H. Auden à qui il compte en outre consacrer une monographie dans la collection « L’un et l’autre » chez Gallimard. Par ailleurs, un nouveau roman est déjà sur le métier. Gageons qu’il appartiendra lui aussi à l’armada des navires en quête des étoiles nouvelles.