Une chronique de Nadine Doyen

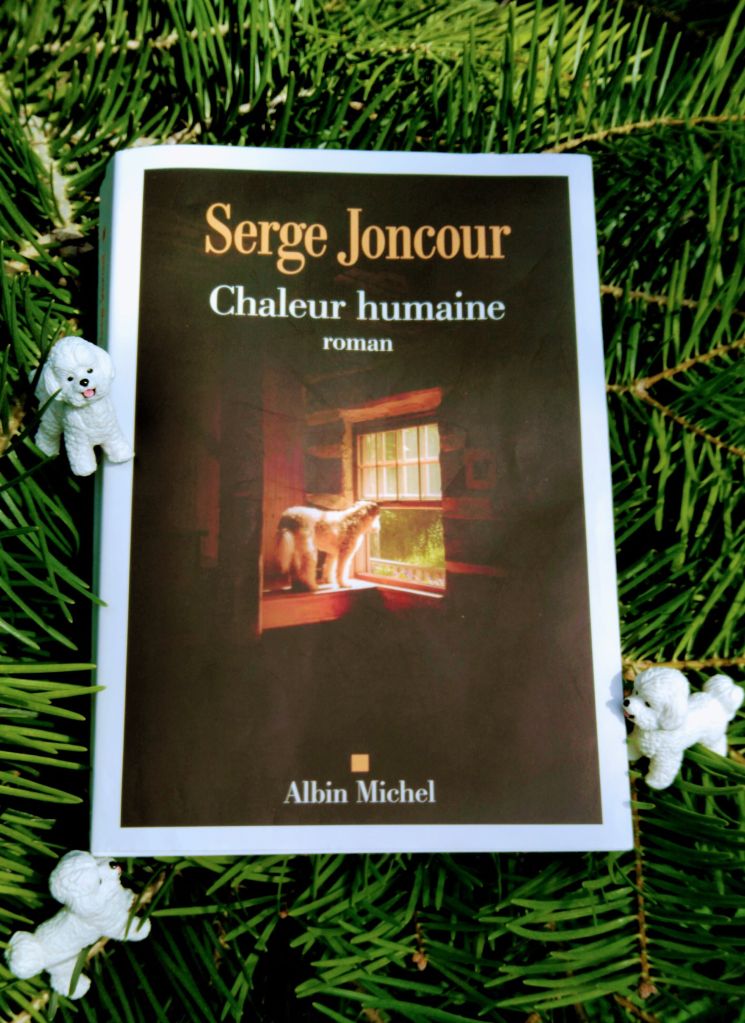

Serge Joncour, Chaleur humaine, Albin Michel, août 2023, (21,90 – 345 pages)

Les aficionados de Serge Joncour se souviennent certainement des propos que l’auteur avait confiés à Livres hebdo, à la sortie de Nature Humaine, en 2020.

Il se disait « embêté pour la suite, car il avait prévu une catastrophe écologique » or l’actualité l’avait rattrapé. Et d’ajouter : « désormais je ne peux plus faire l’économie du réel. Moi qui voulais inventer une histoire cataclysmique, le réel m’en fournit une encore plus folle ! ». Cette assertion du romancier : « Le présent est toujours le sésame du passé. Le passé résonne dans le présent » s’avère on ne peut plus juste. C’est un autre scénario qui s’est invité ! Une période digne d’un thriller.

C’est donc avec d’autant plus d’impatience que l’on aborde la lecture. Que les nouveaux lecteurs soient rassurés, Serge Joncour a glissé dans son quinzième roman un chapitre flashback sur l’année 2000 qui permet de faire la passerelle !

Le titre Chaleur humaine est tout aussi judicieux que celui de Nature humaine, car sujet à diverses interprétations. D’où provient cette « chaleur humaine », quelle en est la source?

La tranche de vie relatée s’étale sur presque deux mois, de janvier à fin mars 2020, année d’un chamboulement abyssal dans nos vies. Une façon de restituer un pan de mémoire collective. Le récit est daté comme un journal, on reconnaîtra les dates de vacances scolaires, la date du changement d’heure ( source de confusion pour le père) et surtout l’annonce du confinement due à la pandémie qui, après la sidération, va déclencher chez les urbains la ruée vers le vert.

Bienvenue aux Bertranges où vivent les parents Fabrier, leur fils « sacrificiel » Alexandre, agriculteur éleveur, resté ancré au terroir, attentif au devenir de la nature soumise au réchauffement climatique.

Une famille toujours rivée au JT de 20 heures, « leur religion », d’autant plus que les annonces du gouvernement se multiplient, se contredisent et génèrent un climat anxiogène.

Le roman débute de façon saisissante. Le cameraman Joncour convoque une impressionnante scène d’ouverture à la fois bucolique et panoramique!

Imaginez un travelling, sur la mise en herbe des bêtes. Serge Joncour, en peintre animalier, nous immerge comme un tableau de Rosa Bonheur. Les vaches folâtrent dans les prés, « tambourinent le sol », surprises par la liberté, ivres d’espace, de soleil et d’herbe. On devine le lien viscéral qui unit Alexandre à son troupeau et à ses chiens.

C’est un retour à la terre-mère que les trois sœurs d’Alexandre choisissent. Pourtant brouillées depuis plus de 15 ans, « les trois lumineuses flammèches » décident de renouer avec leur frère, « au caractère souple », au calme olympien et de venir squatter la ferme de leur enfance. Elles s’assurent que le net fonctionne sans aller sous le tilleul ! Elles débarquent avec moult bagages ! Retrouvailles successives /en plusieurs temps. Assez cocasse le trajet en bétaillère pour convoyer Agathe, son mari et les rejetons ados ( dont un problématique). Il faut déjouer les contrôles. Bientôt les attestations de déplacement seront nécessaires.

Comment va se passer la promiscuité de la fratrie agrandie ?

On partage leur quotidien, leurs conversations animées ( ça s’écharpe, tensions) mais aussi leur isolement, la peur de contaminer leurs aînés, en prenant des repas avec eux. On entend leurs confidences ( couple, travail…).

On baigne dans l’euphorie le jour où l’on sort la grande table pour prendre un repas ensemble, on contemple le ciel incendié au couchant. Vanessa, la photographe capture des instants d’harmonie. Caroline, « madame le professeur », réclame le calme ! L’ado bricoleur répare une moto et explore les environs, espérant trouver des joints ! Agathe et Greg ont dû fermer leurs établissements.

On consulte les tutos pour fabriquer des masques ! Les effusions, les bises sont bannies, remplacées par les hugs ! On se suspecte au moindre éternuement, on mesure sa saturation d’oxygène… Une communauté sous cloche !

Chaleur humaine grouille de vie. Pléthore de personnages : le commis Fredo, le vétérinaire, la caissière du supermarché et les marginaux, ainsi que les scientifiques et ingénieurs à la Reviva…

Pléthore d’animaux : vaches, chiens, geais, faune sauvage dont les sangliers auxquels vient se greffer l’irruption non programmée de trois chiots. Les parents n’avaient-ils pas juré de ne plus adopter une bête ? N’en dévoilons pas plus … La présence de ces trois « touffes frisées » est auréolée de mystère. Toujours est-il que tout le monde s’attache à ces bichons intrépides, qui font des bêtises. Ils sont à la fois sources de situations comiques, d’angoisse quand ils tombent malades, de panique quand ils disparaissent . Ont-ils été kidnappés ? Se sont-ils échappés ? Le récit prend alors une allure de thriller, car on garde les fusils à proximité, puis on les charge de chevrotine ! Le lecteur est tenu en haleine, d’autant plus que la famille détient « un vrai arsenal » !

Dans Chien-Loup, l’auteur a déjà révélé une évidente connaissance des chiens ! Rappelons cette citation : « Être maître d’un animal c’est devenir Dieu pour lui. » À nouveau, on sent qu’il les a côtoyés et a observé avec acuité leur comportement.

Comment ne pas craquer pour ces petits animaux « aux toisons bouclées et cotonneuses », vibrionnants d’énergie, capables de chorégraphies endiablées. Ces bichons si attendrissants. Vrais pacificateurs. Ces peluches vivantes n’ont-elles pas réussi à réunifier le « cheptel » ? Ces petits fauves ne viennent-ils pas « peupler la seule patrie qui vaille : l’instant », pour reprendre une formule de Sylvain Tesson ! (1)

On sera également suspendu aux messages SOS de Constanze, la compagne d’Alexandre, qui fait penser au « super plumber » de Repose-toi sur moi, prêt à voler au secours de celle qu’il a toujours aimée, même éloignée géographiquement. Tous deux restent « soudés par l’indéfectible lien » de ceux qui s’en tiennent à l’essentiel, « une fraternité d’âme qui les hissait au-delà de l’amour ».

L’auteur, à la fibre écolo, offre une bouffée d’air, une parenthèse verte de sérénité avec le personnage de Constanze, cette militante écologiste qui vit à la Reviva, réserve biologique protégée, isolée, en Corrèze. Comme Erri de Luca, elle est attachée à toute forme de vie, au règne animal, si bien que tuer la moindre bestiole devient sacrilège. Pourtant Alexandre voudrait bien éradiquer un frelon asiatique. Ce sanctuaire végétal n’est pas à l’abri des virus, des maladies et on entend la tronçonneuse et les arbres tomber.

La belle blonde sportive s’avère une digne héritière du paysan Crayssac à qui Alexandre rendait visite, conscient qu’il détenait une forme de sagesse. C’est d’ailleurs dans ce site naturel sauvage, fief de Constanze, que Serge Joncour réunit tout le clan pour le tableau final nocturne rassérénant ! Pas besoin de feu d’artifice, « la nuit tomba sur un brasier encore géant », incandescent. La Reviva leur offre une parenthèse inédite proche du nirvana, un havre de paix, d’apaisement.

Dans ce roman, Serge Joncour, en gardien de la mémoire, nous replonge dans les affres de la Covid ( premiers malades, quarantaine des rapatriés de Wuhan, fermeture du Louvre, du salon de l’agriculture, croiséristes confinés…), un moment de l’histoire que chacun a vécu avec ses angoisses, ses colères, sa révolte ( le hashtag « on n’oubliera pas »)… et en distanciel.

L’auteur ne manque pas d’épingler le gouvernement quant à la gestion de la crise sanitaire (le coup de poignard du 49,3), dénonce de façon cinglante tous les trolls de Twitter (pour qui le virus n’est qu’une grippette !) Il pointe le désert médical, ainsi que la pénurie de Doliprane. On recourt au véto faute de toubib.

Il ne cache pas ses préoccupations concernant la crise climatique, soulignant l’impact sur la gestion des bêtes. Bientôt, « au lieu de les rentrer l’hiver pour les protéger du froid, on les rentrerait l’été parce qu’il ferait trop chaud ». L’écrivain fait d’ailleurs remarquer la précocité de la nature :

« le printemps est en hiver ». « D’année en année, la nature était un peu plus en avance, les arbres se dépêchaient pour dresser leurs ombres ».

Parmi les autres thèmes de prédilection développés: les maladies des arbres (scolytes) et des animaux, les éoliennes, son aversion pour les avions !

Serge Joncour nous immerge dans un huis clos rural avec des trouées sur la forêt, les pâturages, des plages de silence, qui contrastent avec les conversations animées de la fratrie, les pétarades de mobylette, le feulement des éoliennes, les aboiements, les glapissements…

Son écriture cinématographique indéniable fait défiler certaines scènes avec intensité et son talent pour décrire les paysages restitue, tel un peintre, l’éveil de la nature. On ne peut rester insensible aux fulgurances poétiques !

Chaleur humaine est un cocktail explosif, pétri d’adrénaline, de stress avec beaucoup de fraternité, de tendresse, d’amour et une pointe d’humour, au coeur d’une végétation étonnamment précoce. Un 15ème opus prenant, intergénérationnel (dans la même communion, on ne récolte plus le safran mais on plante les pommes de terre).

L’écrivain, qui aime embrasser son époque, « drogué d’actualité », à la fois témoin et spectateur, s’impose par sa plume qui trempe à la fois dans le rural et l’urbain ainsi que dans les rumeurs du monde et des réseaux sociaux. Un univers mixte d’une riche variété : le nectar de la maturité ! À savourer avec les cinq sens, loin des masques, du gel hydroalcoolique et en « s’abreuvant du moindre répit, de la moindre paix ».

Laisser vous draper dans cette lénifiante chaleur humaine !

(1) Les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson