Chronique de Nadine Doyen

Frédéric Vitoux, de l’Académie Française, Au rendez-vous des Mariniers ; Fayard (20, 00€ – 310 pages)

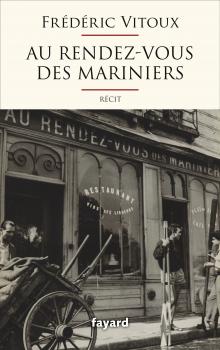

Comme pour Grand hôtel Nelson, une photographie sert de déclencheur au récit.

Ici, c’est le cliché de Louis Foucherand représentant le bistrot-restaurant du quai d’Anjou, un lieu qui n’habite plus les souvenirs d’enfance de Frédéric Vitoux, alors qu’il passa devant de multiples fois.

A partir de cette photographie, exhumée par son épouse Nicole, à qui il dédie le roman, l’auteur remonte le temps et faire revivre Le Rendez-vous des Mariniers avec sa clientèle depuis son acquisition par la famille Lecomte en 1904, ses heures de gloire, de prospérité, puis avec ses deux successeurs jusqu’à sa fermeture en 1953.

L’auteur nous livre une description très détaillée de ce bistrot où l’on mange sur le marbre nu, et où l’addition est présentée sur une ardoise, et insère des photos.

Il rend compte de toutes ses innombrables recherches pour tenter de retrouver des descendants de ceux qui ont géré ce restaurant et également de ses lectures pour vérifier si tel auteur a bien fréquenté ce lieu mythique. La page de remerciements atteste de cette passionnante enquête menée à quatre mains.

Frédéric Vitoux nous confie ses intuitions, ses interrogations, par exemple savoir où a bien pu passer le livre d’or du restaurant. Curieuse coïncidence, Nicole, venant d’ouvrir sa libraire L’Étrave, en 1961, a exposé « ce talisman » dans sa vitrine, déjà constellée de signatures de célébrités, des dandys de la littérature.

Quand Frédéric Vitoux manque d’informations, il ne cherche pas à broder, fait parfois confiance à son intuition. Souhaitons que ce livre lui permette de retrouver des héritiers des Lecomte, le net permettant cet espoir.

L’auteur nous convie au rendez-vous de l’intelligentsia qu’il va faire défiler au fil des ans, comme dans un film. Ce lieu, d’abord prisé par les Américains, devient une vraie ruche, d’autant que l’île Saint-Louis se révèle détenir une concentration d’écrivains étonnante, sorte de « microcosme de la France », « un village », « un état d’âme » à l’unisson de « l’humeur ô combien diverse de ses habitants ». Le narrateur s’attarde sur les clients qui font de cette « gargote » leur refuge, leur havre de paix. Qui sont-ils ? « lavandières, ouvriers, artisans voisins, employés des compagnies fluviales… ». Ceux de « la génération perdue ». On voit les amitiés naître, puis se lézarder. L’ « effervescence culturelle » parmi cet aréopage montre que la course aux Prix (Fémina, Goncourt) débouchait déjà sur des scandales.

Parmi les sommités qui se délectèrent de la cuisine « hors pair », renommée de Mme Lecomte, on croise Jean de La Ville de Mirmont, poète, fauché par la sale Grande Guerre qui inspira à Jérôme Garcin le magnifique roman Bleus horizons. De lui, il faut retenir ses poèmes, et aussi Les dimanches de Jean Dézert. L’atmosphère, on en trouve trace dans sa correspondance : « les ouvriers sont sympathiques, plus polis que les bourgeois. Là trônent de grosses lavandières. Nous échangeons de joyeuses plaisanteries ». Pas de barrière de classes. Il y trouvait « comme une consolation ».

S’y retrouvent aussi « l’insaisissable » Dos Passos et Hemingway, lors de leurs passages à Paris. Frédéric Vitoux nous plonge au coeur de leurs romans, tout en détaillant leurs tribulations et en glissant des remarques pour éclairer la quintessence.

Il développe sa vision de l’amour et l’amitié qui « vous ouvre le monde ».

Quant à Simenon, « forçat de la plume », qui s’amarra quai d’Anjou, en août 1931, l’auteur s’imposa de relire toute son oeuvre, persuadé y trouver une mention des Mariniers. Il ne cache pas son admiration pour ses romans exempts de politique.

On entend Tristan Tzara et ses compagnons crier Dada ! Dada !

Plus tard, on croise le trio Mauriac, Fernandez, Céline, lors du dîner du 23 mars 1933. L’auteur, en spécialiste de Céline, nous dévoile ses différentes facettes : d’une part « sociable, encore fréquentable » puis, « aigri, misanthrope et désespéré ».

Il expose ce qui oppose Céline et son « délire ou fou rire le plus apocalyptique » à Mauriac, « chat patelin et griffu, tapi, aux aguets » concernant la foi et la chair.

Se sont aussi attablés des héros de roman, comme Aurélien du roman éponyme d’Aragon. A leur tour entrent en scène Cyril Connolly, écrivain et critique anglais et Bernard Frank, « l’un des meilleurs chroniqueurs, des plus personnels observateurs de la vie littéraire de son temps ». Leur lien commun ? Une femme : Barbara Skelton.

Blaise Cendrars, « poète, écrivain, globe-trotter » n’a-t-il pas mentionné cette enseigne des Mariniers et les quais de bouquinistes dans Bourlinguer ?

A vous de découvrir le nom de cet « homme qui a embrassé tout un siècle », par qui Fédéric Vitoux est heureux de « boucler sa liste ».

Le récit est ponctué de dates : 1924 : proclamation de l’indépendance de l’île, naissance du journal Le Sémaphore. Juin 1966 : organisation du festival de l’île, en hommage à Joris Ivens dont la compagne Marceline Loridan est revenue de l’enfer.

Au fil des pages, Frédéric Vitoux entremêle des faits relatifs à sa propre famille, dont il nous a déjà entretenus dans de précédents romans. Il brosse les portraits de ses grand-parents, « germanophobes ». Il pose un regard perplexe sur leur couple.

Il retrace le parcours de son père, « orphelin à 25 ans », qui s’est affranchi du « joug maternel et de son anglophobie asphyxiante » à Heidelberg : « des mois de bonheur, de liberté », mais qui connut plus tard la détention à Clairvaux. Il cite des extraits de ses souvenirs. L’auteur révèle l’origine de la devise retenue pour son épée d’académicien. Les chats ne sont pas oubliés dans ce roman, d’autant qu’ils « ont toujours été nombreux dans l’île Saint-Louis », utiles pour éloigner les rats. Mais aussi compagnons des écrivains. Drieu apparaît dans une photo avec un siamois.

L’Académicien Frédéric Vitoux, d’une érudition à donner le vertige, signe un roman de souvenirs et de confessions, minutieusement documenté, traversé de multiples ombres, donnant la première place aux lieux et à ceux qui les habitent, d’où un triple intérêt. En amoureux de son île « ensorcelée », déjà présente dans Jours inquiets dans l’Île Saint-Louis, il nous fait partager son attachement et arpenter celle d’autrefois, « où régnait un sentiment de magie », et de maintenant, baignée dans « une douceur léthargique ». Contrastes sidérants.

Le Rendez-vous des Mariniers, pivot du récit, « lieu de ralliement du Tout Paris », restitue cet art de vivre et de manger à l’époque de son aura, où « Paris était bien une fête », mais aussi le contexte historique (l’après-guerre, les années folles, la débâcle de 40, l’Occupation).

Et enfin l’auteur dresse un très complet panorama littéraire depuis Jean de La Ville de Mirmont jusqu’à Simenon, Aragon, Cendrars, une invitation en quelque sorte à les lire ou à pousser la porte du Rendez-vous des Mariniers. Ces « antémémoires » préfigureraient-elles l’ouvrage suivant : Les Mémoires de Frédéric Vitoux ?