Une chronique de Marc Wetzel

Cécile MIGUEL, Où jamais personne n’arrive (Anthologie), Choix et préface d’Yves Namur, Le Taillis Pré, avril 2024, 184 pages, 19 €.

Béatrice LIBERT, Cécile Miguel et L’âge d’or, Là je dors, Le Taillis pré, mars 2024, 86 pages, 15 €

« Chaque fois que je regarde ce grand tableau devant lequel je passe plusieurs fois par jour, je suis fortement impressionnée, fascinée même. Prise de vertige, j’éprouve intérieurement son mouvement rythmé, ses vibrations, son chaos et, malgré tout ça, j’adhère à son mystère. Mystère, oui, et je devrais l’écrire au pluriel » Béatrice Libert, p.13

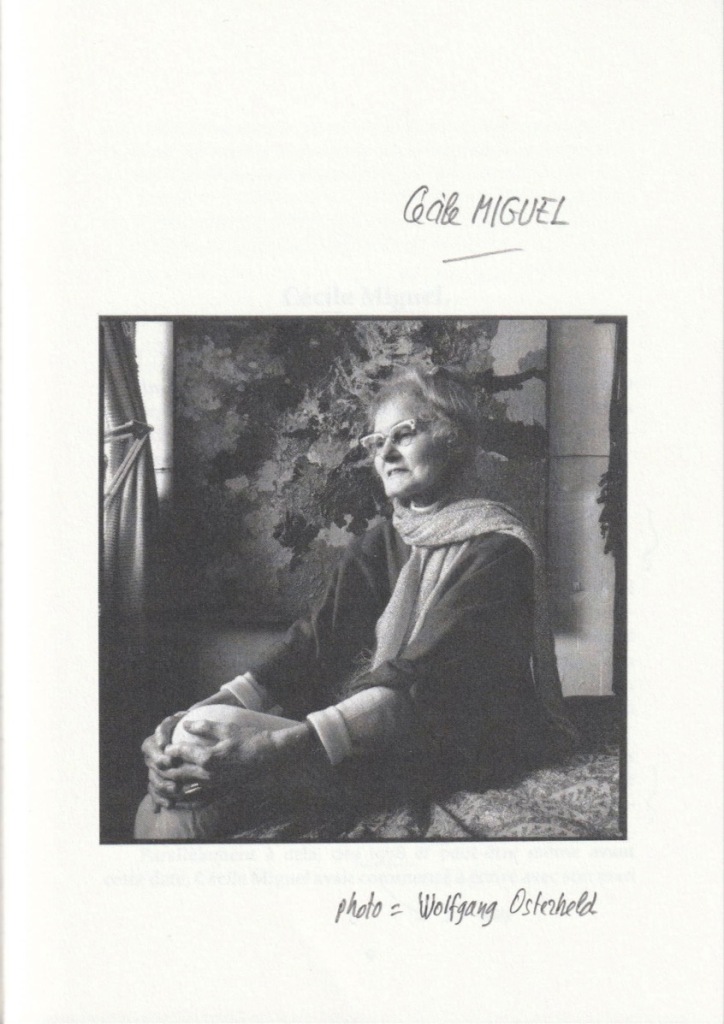

Comme un prêtre a en charge les âmes qui se sont trahies, un psychologue celles qui se sont méconnues, l’artiste – disait Etienne Souriau – a charge des âmes qui n’existent pas encore : il n’est pas là pour sauver des âmes, ni même pour les restaurer, mais bien pour les inaugurer. Et c’est en artistes aussi que Béatrice Libert (pour le commentaire des peintures de Cécile Miguel) et Yves Namur (pour le choix de ses textes poétiques) viennent, dans ces deux livres, évoquer l’âme qui n’est plus de Cécile Miguel (1921-2001), faire naître en nous quelque chose du monde qui lui survit, lui redonner des contemporains (nous), installer – et même instaurer pour ceux comme moi qui ignoraient jusqu’à son existence – un droit de passage de ses oeuvres dans ce que nous faisons de nos vies.

Mais – pour dire franchement l’impression essentielle -, si les tableaux et les poèmes de Cécile Miguel méritaient ainsi d’être présentés à nouveau, valaient nettement de nous être proposés à rencontre et méditation – parce que cette peintre-poète a une oeuvre intéressante et forte (bien que discrète et fragile, elle a eu, dans sa vie, intérêt à l’existence de ses productions, les a permises, accueillies et recueillies, s’est sentie à juste titre élevée et portée par elles, a eu raison de leur faire une place dans la réalité qui reste, s’est battue pour promouvoir leur présence au-delà de la sienne), sa santé posthume est peut-être meilleure que celle qu’elle eut, car dans ses images si agitées ou heurtées et ses textes si foisonnants et incertains, on devine quelqu’un qui comptait bien (en artiste) donner une âme aux autres, mais quelqu’un aussi (comme être humain) qui se comptait elle-même parmi … ceux qui attendaient de son oeuvre l’acquisition d’une âme ! Malgré la sûreté de ton de ses textes, et la nette maîtrise de ses images, Libert et Namur révèlent ici une dame d’abord qui semble nous supplier de consentir à donner à son monde un ordre et un accomplissement dont elle aura toujours douté.

D’abord, parce que Cécile Miguel n’a aucune assurance transcendante, aucune prétention mystique : elle ne se « la joue » pas ! Son travail ne feint pas de venir de plus haut qu’elle, et semble même nous dire : « C’est vous, mon autre monde; je n’en ai pas d’autre » – ou même (dans un ton mélodramatique qu’elle n’adopte, elle, c’est vrai jamais) : mon âme crucifiée ne ressuscitera qu’en vous. En tout cas, peintre très fébrile, et poète intarissable et inquiète, elle semble vouloir qu’on domestique pour elle ces images et mots errants, qu’on pacifie (oui, comme une sorte de civilisation d’appoint et d’emprunt, qu’on lui prêterait bénévolement) son très remuant – et souvent terrifiant – chantier mental. Avec la voix sourde d’une prière qui dirait : vous avez mon sang-froid (!) en main; tout ce que j’exprime et montre est, vous le sentez bien, resté largement enfant sur lui . Concédez-moi ce regard extérieur, attentif et bienveillant qui saura, enfin, dérouter le mien de sa propre régression. Prenez sur vous, dans l’impartialité de la mort, ma direction de présence, en aidant mon travail à changer (avec votre présent) son propre avenir.

C’est que ce n’est pas du tout (contrairement à Picasso avec qui elle a exposé, ou Paulhan avec qui elle a conversé) une artiste assurée, dont l’oeuvre viendrait fièrement dire à l’interprète: « Devine de quoi je viens, à quoi je tiens, où je veux en venir ». Son oeuvre ne sait pas (on le sent physiologiquement) si elle mérite d’être réelle, si elle peut valoir comme élément de solution pour d’autres, si sa conceptrice même n’est pas folle. Car que fait quelqu’un qui craint sincèrement la folie (qui prend acte d’un probable déraillement intérieur) ? Un tel esprit (hanté, en quelque sorte, du risque de n’être que hantises !!!) essaie de chasser hors de lui le trouble venin qui pourtant l’anime et le nourrit. C’est quelqu’un qui ne supporte son « monde intérieur » qu’expulsé au milieu des autres, là où d’autres esprits, mieux que le sien, pourront (peut-être) le soutenir : la discrétion maladive de tels artistes (Michaux !) signifie peut-être d’abord : ma folie n’a rien de directement respectable, et mon travail n’est qu’hors de moi supportable. Ses textes et tableaux semblent là pour la soulager (en nous les confiant, à nos risques et périls donc !!) de questions de vie, anodines peut-être une à une, mais dont le surnombre et le ressassement l’ont harassée et meurtrie, comme : « Est-ce là pour longtemps? », « D’où est-ce que ça sort ? », « A-t-on idée d’avoir aussi mal ? », « Peut-on me prévenir quand cette affaire aura un sens ? », » Suis-je responsable de ce que je ne comprends pas ? », ou même : « L’infini lui-même a-t-il ses maladies ? », ou, surtout et toujours : » Qu’est donc censé assurer le proliférant tissu d’images et de mots qui pousse incontrôlablement de moi ? Un rôle de protection et revêtement, ou de soutien et assise, ou de souplesse et navigabilité, ou d’alerte et d’excitation …? Quel organe artificiel mon oeuvre (verbale et plastique) s’imagine-t-elle ainsi venir ajouter au monde » ?

Le tableau précis de Cécile Miguel que Béatrice Libert admire si fort (on la comprend !) et commente si justement dans son livre (nous faisant voir une lumière de tableau venue de ses seules couleurs; des couleurs sans dégradé aucun, aussi parfaitement unies qu’elles le sont dans les rêves – où elles n’ont qu’elles pour s’éclairer ! – ou le seraient dans la complète obscurité – où tous les contrastes sont gris ! -; sans aucune ombre enfin qui pourrait indiquer l’heure de cette réalité ou la situation spatiale de ces ectoplasmes ! etc.), dit en tout cas l’unité du monde (pictural et littéraire) de cette artiste, aussi bien que la diversité (surréalisme, expressionnisme, symbolisme ensemble, au moins !) des « courants » qui irriguent l’oeuvre. Regardons avec elle cette composition à la fois rigoureuse (sept panneaux formés de minces arêtes rectilignes, nettes et sûres) et chaotique (aucune continuité de formes d’un panneau sur l’autre, pas de dénivellation de plans, aucune hiérarchie des positions et des échelles etc.) : elle tient, en effet, de l’expressionnisme (par la présence exemplairement exagérée de tous les êtres ici imagés, comme s’ils n’avaient qu’eux à dire, comme insistant et presque se bousculant pour être vus !), du surréalisme (les élements représentés n’ont rien de rationnel à faire ensemble – insolites comme miettes d’explosion, incongrus comme perles d’un collet, ou grimaçantes éclaboussures d’un fond du monde venu vers nous s’écraser sur l’infranchissable paroi d’une toile !) et même du symbolisme (ces « roues florales », ces sortes de tissus immobiliers, ces larves d’enfants, ces spirales d’involution et de déclin, ces damiers déserts … n’agitent qu’un éventail vide, c’est à dire semblent de purs masques d’affects et idées, offerts pour être ôtés plus que retenus, et chassés plus que contemplés – comme des devinettes cachant leur devin, ou un puzzle bédéisant, hargneux et logorrhérique qu’il faudrait littéralement écarter pour trouver une pensée responsable !).

Ces trois « registres » esthétiques se retrouvent exactement (et ensemble !) dans les textes poétiques (précieusement relus et choisis par Yves Namur), comme y suffira un exemple. D’expressionnisme d’abord :

« Tohu-bohu affolant de signes, circulation frénétique, chaotique de personnages-lettres, de voitures-mots. Ils courent gris ou noirs sur les trottoirs, sur la rue. Déluge de mots, tombant du ciel. L’épouvante fait battre très vite mon coeur. M’asseoir ou m’étendre ? Mais où ? Partout des lettres, des mots, des signes en désordre, des personnages aux masques, aux formes, aux allures verbales. Suis-je un de ces personnages ? Oui, puisque mon coeur souffre d’un trop plein de mots. Je me bouche les oreilles pour ne plus entendre le vacarme. Monsieur Deschamp, ganté de blanc, costume bleu clair, élégant, foulard de soie blanche, est juché sur une boîte aux lettres qui est un cube immense. « Maintenant te voilà naine ! » me dit-il d’un air peiné » (p. 27)

De surréalisme, bien sûr, ensuite :

« Une tranche de cake sur une assiette à dessert. Quatre gosses la regardent avec envie. Comment vais-je pouvoir partager cette tranche ? Comment répartir la cerise et les raisins secs, de façon qu’il n’y ait point de jalouses et de jaloux ? Je vais chercher un couteau bien effilé. Quand je reviens, la tranche s’est transformée en un poisson fumé. Le long de l’arête, une boule de chair rose, farcie de graines de sésame et de pignes. Boule et poissons prennent des proportions étonnantes, envahissantes. Je découpe, découpe des morceaux qu’une multitude d’enfants joyeux, turbulents prennent et dévorent » (p.95)

De symbolisme enfin :

« D’étroites maisons, collées les unes aux autres, bordent un long ruban de route. Le musée gallo-romain, vivement éclairé par le soleil, est perché en haut de l’escarpement, derrière les habitations. On y accède par des marches taillées dans la roche. De la terrasse du musée, ils sont plusieurs à attendre que se dessinent dans l’arc-en-ciel les lettres composant un mot, ouvrant à la vie secrète de l’au-delà du langage. Les extrémités de l’arc se rejoignent. Cercle chargé de chiffres, il vire en spirale qui s’amenuise jusqu’à ce que ne subsiste qu’un point lumineux. Comme un oiseau solitaire, inaccessible, mystérieux. » (p.153)

Mais les trois « courants » s’allient pourtant parfaitement, comme on le sent dans ce texte admirable :

« Le photographe chauve, chaussé de savates aux contreforts aplatis, occupé à régler son objectif, devant un moutonnement de dunes boisées, jusqu’à la lointaine mer, fait le geste de capter, avec la main, une chose invisible et de l’envoyer vers l’appareil. « Comment reproduire l’infinie subtilité du parfum brassé par les remous venant du large ? » s’exclame-t-il, avec une mimique d’impuissance. Une trappe se soulève, avale appareil et photographe. On revoit celui-ci, presque aussitôt, à la terrasse d’un hôtel proche. Il effeuille pensivement un coeur de laitue, tandis que, laconique, une voix signale que « la marée, à 21h11, atteindra son niveau le plus bas » (p.159)

Alliance retrouvée même dans l’aimable érotisme, ou la moqueuse spéculation (documentant son activité onirique) :

« Au bout de la jetée, la fille brune, étendue, nue, s’est posé des crevettes, en cercle, autour des seins et du nombril. La rousse, assise, également nue, s’épile l’abondante toison du pubis, avec des pinces. À côté d’elles, sous un parasol, un filet à papillons, plein de crevettes. « La marée a emporté notre valise pendant que nous pêchions ». Petits rires satisfaits. La fille brune a disparu. L’autre se bourre le sexe de crevettes. « Pour le cheval » dit-elle. Le voilà, en effet, fougueux, hennissant. Debout sur le dos de la bête, aggripée aux rênes, elle rit follement, quand le cheval l’emporte, en fendant les flots » (p.137)

« Un four carré métallique sur quatre pieds, au milieu d’un salon brillamment éclairé. Carrure athlétique, entouré de dames, Frédéric Nietzsche sort du four des livres à couverture bleue, qu’il distribue. Sur une grande table, au centre d’un moule carré, un gâteau rond baigne dans l’alcool qui s’est enflammé dès que Nietzsche y a lancé une allumette … » (p.42)

Béatrice Libert et Yves Namur ont ici, avec discernement, et une immense fidélité, restitué la question douloureuse et intègre d’une femme peintre et poète, qui fut, à peu près, celle-ci : que faire, en une personne humaine, d’un tel excès de puissance de la pensée sur la vie ? Réponse : une oeuvre, humble et résolue, par la porte de quoi sa vie donne magiquement sur les nôtres, y trouvant à déverser et délivrer enfin son asphyxiante énigme.

©Marc Wetzel

Une grande exposition sur Cécile Miguel vient de s’ouvrir à Liège, à la Boverie.Yves Namur et Béatrice Libert en sont justement les maîtres d’oeuvre.

CÉCILE MIGUEL.

Au creux des apparences

https://www.laboverie.com/expos-evenements/Actuellement/cecile-miguel-au-creux-des-apparences