Une chronique de Marc Wetzel

Stenka MORRIS, Poèmes sur le falloir, Visuels de Muriel Rodolosse, Editions Exopotamie, 84 pages, septembre 2025, 17€

« Falloir. Toujours. Obscène obsession. Falloir qui place en tout acte l’étincelle d’un feu dévorant. Il faut ! Vertigineuse injonction. J’écris, entre les vers pour que tu lises entre les lignes, ciselant de fines craquelures au marbre des pages, des mots que je cherche encore. … » (p.63)

J’étais (un peu complaisamment) en train de lire les pages des derniers mois du Journal de Jules Renard – il a 46 ans, sa machine à vivre le laisse tomber, il voit bien qu’il meurt – quand j’ai reçu et parcouru ce recueil (au titre si étrange et caractéristique « Poèmes sur le falloir » !) d’un vieil inconnu, et, relisant les trois passages alors recopiés de Renard, j’y ajoute (c’est la quatrième citation ici, un peu plus longue) un extrait de Stenka Morris. Pour l’un comme l’autre, leur arrivait ce qu’on ne peut pas vouloir : devoir ne plus pouvoir ! Je m’imaginais leur même monologue, quelque chose comme : »Voici la catastrophe. À toi de jouer, malheureux élu ! », sauf qu’à ce diagnostic (« il va falloir cesser d’être »), Renard ne survit pas, et Morris, semble-t-il, si (« J’écris pour après la catastrophe … »).

« Le cerveau qui s’en va, impossible de le retenir. C’est comme si un pissenlit voulait rattraper ses poils »

« Mon coeur bat comme un mineur enseveli qui, par des coups irréguliers, donnerait encore des signes de vie«

« J’entre dans les mauvaises nuits, en attendant la nuit » (trois notations de fin 1909-1910 du Journal de Renard, donc).

Et voici l’extrait de Stenka Morris (p.49):

« J’écris pour après la catastrophe, lorsque lire sera devenu nécessaire et non subterfuge de soi. Lorsqu’enfin saouls nous aurons cessé de brader la mystique aux lumières sonnantes et trébuchantes du marché. Le peu qu’il restera de nous saura. Le peu saura que nous savons sans connaître et que nous connaissions sans voir. Le peu, déconcerté, nous débaptisera de l’attribut Sapiens …«

Ce si étrange titre pour un recueil de poésie, qui ne précise d’ailleurs que son inattendu thème à l’infinitif – substantivé – (« le falloir »), nous dit quelque chose comme un singulier programme : « Je vais chanter le il faut« . Falloir, verbe impersonnel (comme pleuvoir) – comme lui sans première ni deuxième personne, ni impératif, mais, lui, non plus participe présent (on peut dire « des coups pleuvant sur … », mais rien ni personne n’est « fallant » sur …). On sait que le verbe vient du latin fallere (tromper, échapper à – comme on trompe un associé ou une attention), et ne s’est qu’assez récemment divisé en faillir (faire défaut, manquer à ou manquer de peu) et falloir (qui dit aussi « manquer » dans « peu s’en faut », « tant s’en faut », pour dire « de justesse » ou « de beaucoup », mais surtout – et lui seul – ce qui est requis ou approprié, c’est-à-dire, justement ce qui ne manquera pas d’arriver ou de convenir). « Faillir s’il le faut« , dit synthétiquement la page 68. Falloir, ce n’est pas du tout faillir à son devoir, c’est bien plutôt devoir ce qu’on ne veut pas, c’est être tenu à (et par) ce à quoi on n’a pas souscrit, ou se retrouver lié à ce qu’on ne s’est pas prescrit. « Il faut » (sauf dans l’étroit sens de l’obligation morale, quand il faut rembourser son voisin, éduquer son enfant, informer son patient ou neutraliser un psychopathe – ce qui, d’ailleurs, entraîne conflit des devoirs quand le patient est psychopathe, ou le voisin mal élevé) renvoie à des faits, des états de choses, des situations qui ne se sont pas invités, comme la foudre, le Covid ou un carambolage routier – et qui n’entraînent, eux, aucun dilemme de conscience (il n’y a pas de possible conflit de falloirs !) : étrange devoir sans exigence, ou requête sans idéal, nécessité sans gré, issue d’une sorte d’initiative (plutôt fâcheuse) du monde – et qu’on n’a pas à vouloir accomplir, mais au mieux à consentir d’accepter. Le cours du réel met en défaut notre volonté disponible, spontanée, connue; ce qu’il fait, c’est justement défaire notre pouvoir d’action acquis : l’incident de vie nous requiert, dans une adversité qui ne se retirera pas toute seule (« nécessité » n’est pas, étymologiquement, négatif pour rien, « ne-cedo » disant bien que ça ne « cède » pas, que quelque chose ne reculera pas devant notre liberté mise à l’épreuve, comme le confirment l’in-évitable, l’in-éluctable, l’in-dispensable, l’ir-réversible, l’in-falsifiable : en toute nécessité (physique, biologique ou logique : falloir, c’est toujours faire besoin), il y a de l’inempêchable, en amont (l’oxygène, indispensable pour respirer) comme en aval (le gaz carbonique, inévitable par respirer) – l’exemple est de Comte-Sponville – avec bien sûr la mortalité, qui est nécessaire jusque dans sa contingence, comme dans la tranquillement tragique sentence de Cicéron (« vita, quae necessitati debetur » : la vie, qu’on doit rendre au destin). Si, en morale, comme dit Kant sans rire, « la majesté du devoir n’a rien à voir avec la jouissance de la vie », dans le cours réel des vies, la souveraineté (en tout cas, l’autorité) du falloir a tout à voir, elle, avec la nudité de la mort. « Il faudra bien que je naisse au non-choix« , écrit l’auteur (p.52), c’est-à dire … qu’il ne faille plus rien !

« Il faudra bien que tombent ces années

suspendues au ciel menaçant de la nuit

que vienne la catastrophe tant attendue

– Savoir inexorable –

comme une pensée ancienne laissée au bord

du chemin

que l’on retrouve en repassant, intacte,

dont on reprend le fil

en arrêtant le pas,

un réflexe du fond des âges surgi des entrailles

pour survivre à tout ce qui existe …«

Mais Morris poursuit (en indiquant un libre usage de l’impossible, et devinant qu’il faudrait déverrouiller de l’intérieur le falloir même) – et cela vient bousculer, mystérieusement mais décisivement, nos banalités spéculatives et nos trop attendues angoisses :

« Il faudra bien qu’elle tranche sa propre tête

et la balance à bout de bras

celle que la beauté subjugue

pour nous montrer les confins du possible (…)

Il faudra bien que je naisse au non-choix

comme l’écorce se crevasse

au remous de toute sève

dessinant tant de sans-issues

Que je rince ma bouche

au vinaigre du nécessaire

pour que ma bave même

dissolve l’encre de l’aveuglement

coulée sur l’espoir du papier.

Il fallait bien qu’éternellement je naisse » (p.51-52)

Trois remarques seulement.

D’abord, comme un poisson dans l’eau lugubre de ce falloir, chez cet auteur, un considérable humour (une visite, par exemple, chez sa neurophysiologue ?), quand son esprit fait face à ce qui est en train de le défaire :

« C’est pourtant bien ce qu’elle m’a dit :

« Vous avez ceci de particulier que lorsque

vous pensez,

des arbres s’éclairent dans votre tête »

Elle tenait cela de ces machines à colorier le

cerveau

d’où elle tirait une bonne part de sa foi

Machines chargées de décider elles-mêmes

ce que des temps immémoriaux

nous devrions croire ou expurger … » (p.69-70)

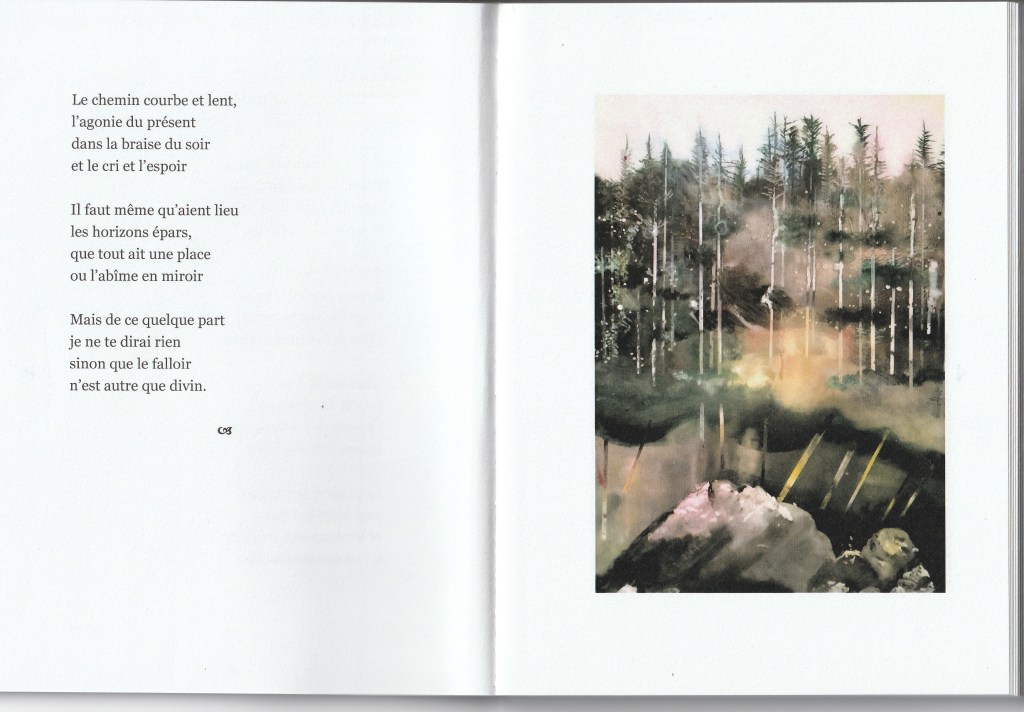

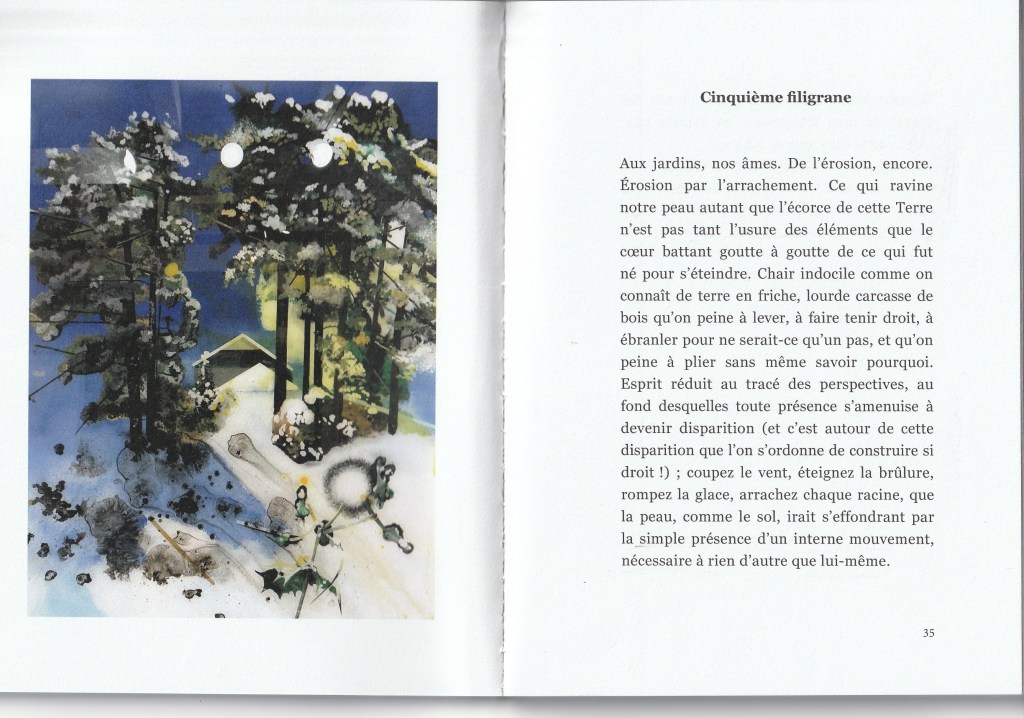

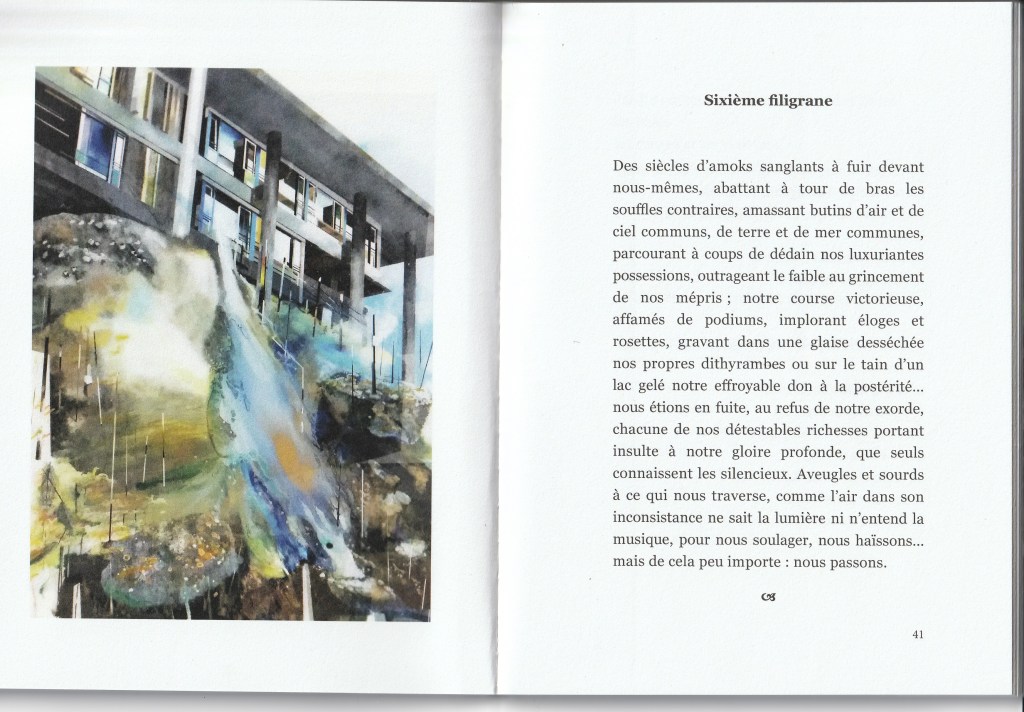

Ensuite, le livre est merveilleusement illustré par les « visuels » de Muriel Rodolosse (eux-mêmes appelés – ou commentés ? – par les dix « filigranes » de l’auteur) : on y voit des sortes de paysages pris à leur propre piège, mais, en multipliant sur chacun les textures, les directions, les plans, les échelles, les saisons, on les sent aussi parvenir à s’échapper à eux-mêmes, à modifier les conditions d’exercice de leur propre présence !! Un filigrane, toujours décoratif, ajouré et implicite, semble bien jurer d’abord avec le sérieux, la compacité et l’aveuglante évidence du « falloir », mais il y a pourtant en lui un sceau secret, une sorte d’attestation ineffaçable, une impression inextirpable – qui évoque exactement le « falloir être soi » de l’authenticité même !

Enfin, chez cet auteur si peu saisissable (« jamais nécessité » écrit-il, p.27, « ne fut plus lâche que la lumière » !) si sévère (« aveugles et sourds à ce qui nous traverse« , tels nous voit-il, et pétris de haine « pour nous soulager« ), si désillusionné (« Ce que l’on croit secours n’est qu’ancre qui nous retient » !), la vérité vient prendre, pour nous broyer, la sûre légitimité d’une bénédiction : « Alors, dans l’absolu d’un regard d’amour posé sur le monde, tout refleurit, sans aucune illusion » (derniers mots du recueil). Espérance d’un chaos nous offrant, par principe, tous les moyens de le bousculer ? En tout cas, ce généalogiste de la nécessité a le coeur clair, et généreuse est son intransigeance. Noble et profonde est l’œuvre.