Une chronique de Lieven Callant

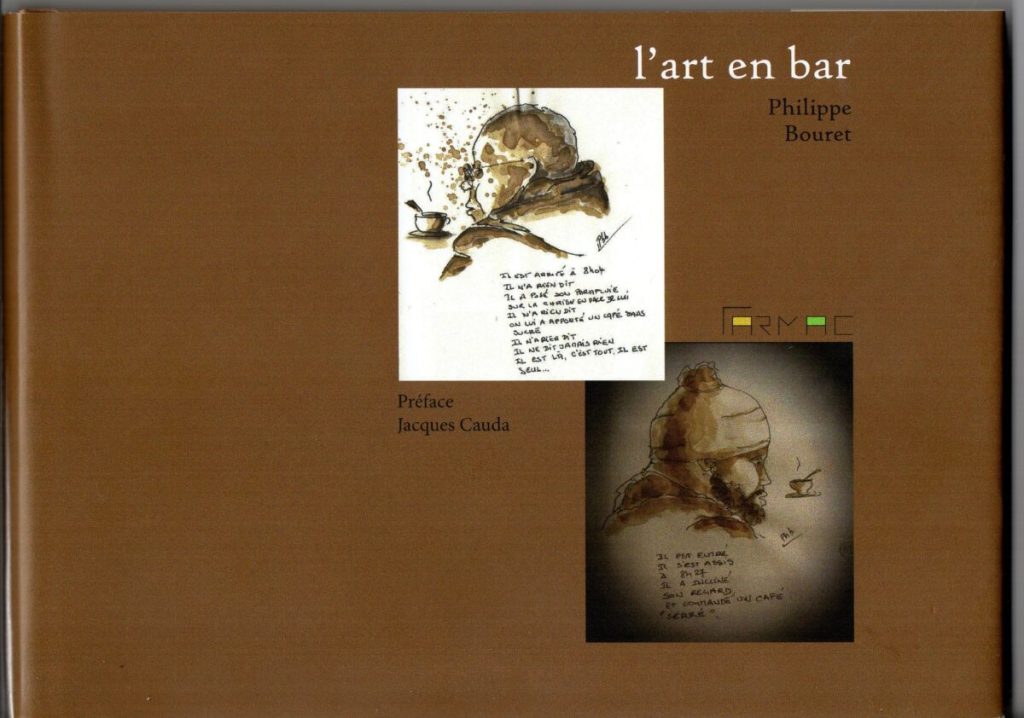

Philippe Bouret, L’art en bar, préface de Jacques Cauda, Tarmac Édition, décembre 2024, 52 pages, 15€

Le titre est un jeu de mots sur l’expression « l’or en barre » qui désigne une sacré fortune, une belle promesse de gagner beaucoup d’argent. Faut-il y voir une dénonciation du pouvoir toujours grandissant de l’argent, du capital sur la production artistique? L’art n’est-il pas toujours étroitement lié au pouvoir de par le fait qu’il dépend pour être vu, valorisé, d’institutions comme le musée ou les diverses fondations largement subsidiées ou sponsorisées?

Le trésor de Philippe Bouret est ailleurs, car l’artiste sent qu’il a trouvé quelque chose de beau, de noble, de simple. Il s’interroge sur ce qu’il regarde et s’émerveille d’autant plus qu’il nous révèle subtilement par bribes ce qui nous rapproche les uns des autres .

Tous les portraits repris dans ce livre ont été croqués sur le vif, de la manière la plus spontanée et sans doute à l’insu des personnes. Ils font références aux nombreuses études qui s’imposent aux artistes avant de procéder à la réalisation d’une « grande » oeuvre, peinture ou sculpture. Philippe Bouret étudie et de manière pointilleuse le regard. Qui regarde qui ? Que regarde-t-on? Il interroge tout en respectant l’anonymat des personnes.

Hommes, femmes, adolescents, enfants vus de dos ou de profil. Leur particularité commune première est de se trouver à un moment précis de la journée (que le dessinateur note soigneusement) attablé au bar du musée.

On devine que ce qui rassemble ces anonymes et notre dessinateur, ce sont les oeuvres d’art du musée et celles plus naturelles que la poésie éclaire au quotidien et que note soigneusement Philippe Bouret. Notre dessinateur est un assidu au vu des notations qui accompagnent les dessins. (encre de chine et terre de sienne)

Un des portraits précise « elle se blottit face à la vague ». (la Grande Vague de Kanagawa de Hokusai?La vague de Gustave Courbet? Les marines sont des thèmes courant dans l’histoire de l’art.) L’art du poète-artiste est dans son regard, sa découverte toute simple et quotidienne comme coulant de source. Instants choisis, parcelles de vies.

D’autres références rappellent une oeuvre peinte ou écrite: P12 et P33 on retrouve le même portrait « Elle pense: « je m’ancre dans la lettre du poète comme un galion sans gouvernail il est 18H34 ». P7, il y a « le jeune homme à la cigarette au bar du musée à 7H31 ». Page 13, « il a dit au barman: « c‘est l’ombre qui éclaire ma vie » il est 8H03.

Tous ces portraits révèlent autant d’instants furtifs apparemment sans importance et sans liens directs. Tous comme s’ils n’étaient qu’un seul portrait cachant avec pudeur les multiples facettes de l’être humain. Tous ces autres comme le reflet d’un seul, une multiplicité et une individualité que tente de saisir l’artiste. L’observateur se sait aussi observé car il ne diffère en rien de ceux dont il dresse le portrait.

Enfin, le support choisi par l’artiste fait référence aux nombreux projets artistiques, littéraires qui sont nés lors d’une réunion ou d’une rencontre dans un café, dans un bar. On fixe ou note l’idée, le projet, la phrase rapidement dans un geste plein d’espoir et de ferveur avec ce que l’on trouve ou ce que l’on a dans la poche ou à portée de la main sur un coin de nappe (parfois tachée), sur un bout de papier sur lequel on a déjà écrit quelque chose, sur un ticket, une serviette de table. Ces croquis, ces tentatives préservent toujours l’effervescence du moment. C’est aussi ce qui demeure dans les dessins repris pour cette publication.

Après l’on se demandera si ces projets prometteurs trouveront d’autres supports ou au contraire continueront de hanter à la manière d’un rêve, d’un souvenir le temps. Quoi qu’il en soit, ils sont rassemblés ici comme autant de strophes qui composent un ensemble harmonieux, mystérieux, magique et interrogateur que l’on peut nommer poème.