Une chronique de Marc Wetzel

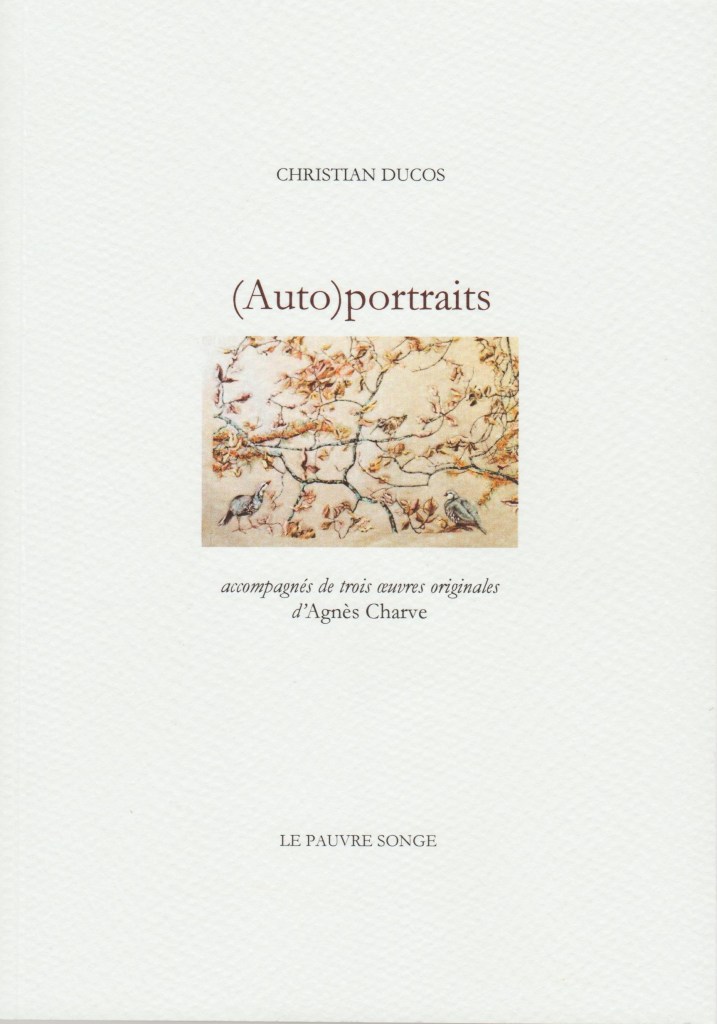

Christian DUCOS, (Auto)portraits, accompagnés de trois oeuvres originales d’Agnès Charve, Le Pauvre Songe, 88 pages, avril 2023, 14€

Le jeu du portrait « chinois » est connu : faire deviner quelqu’un par questions sur ses équivalents non-humains (« Et si c’était un oiseau ? un reptile ? un insecte ?… » / « Ce serait plutôt … »). On est ici à portraits renversés : le portraituré est connu (c’est l’auteur Ducos), et le jeu dit, page après page, ceci : si tel ou tel animal était Ducos, il ferait ( = se conduirait, se montrerait, s’échapperait, se résumerait … ainsi). On voit tout de suite le parti décapant, drôle et divers qu’un poète agile, sincère et fin peut tirer d’un jeu ainsi réglé.

Deux exemples suffiront à caractériser l’ambiance (de lucide fantaisie, d’inquiète justesse) de l’exercice de présence par procuration – de l’auteur en coq (p. 14), puis en abeille (p.43)

« Cet aigle de basse-cour/ n’a pas les ailes/ du haut-vol

sa puissance guerrière n’a d’autre fief/ qu’un maigre enclos/ pour sujets caquetants

et pourtant il sait/ – de la crête aux ergots -/ qu’il a pouvoir de faire lever le soleil«

« Elle aurait pu naître reine/ là voilà servante/ à sa tache attachée

guerrière mais guère/ et si jamais elle danse/ c’est dans l’obscur de la ruche

pour ouvrir un chemin/ de l’invisible soleil/ au possible nectar »

Ce passage par le portrait, et par l’animal, est doublement (et exclusivement) humain. C’est en effet sur elle-même, et non en-dehors, qu’une bête modifierait son apparence (dans le mimétisme, le leurre inter-spécifique, la parade nuptiale, le rictus de défense) : l’humain seul peut contracter une présence donnée en des aspects situés hors d’elle. « Portraire (= pour tirer) » dit en effet qu’on attire dehors, qu’on entraîne hors d’un être présent sa représentation, qu’on rassemble autrepart qu’en lui sa ressemblance. Un portrait réussit à soutirer une présence d’appoint à ce qu’il sollicite. De formidables questions, on le sait, viennent tout de suite : pourquoi faire intervenir une image ? comment la fixer ? au prix de quelle réalité l’estimer ? une apparence cohérente et complète compensera-t-elle assez son irréalité ? Bref : quelle leçon vraie tirer d’une pure et simple réplique ?

La première réponse sûre est négative. C’est celle-ci : l’animal ne questionne pas son être; mais l’homme peut illustrer, dans un rapprochement animal, son propre questionnement, parce que le fait qu’il ne soit pas seulement animal est la condition de son interrogation, et, en même temps, son animalité propre est cette part de la réponse qu’il ne peut pourtant jamais éluder ou nier. Donald Duck est, on le sait, humain trop humain, et pourtant c’est bien notre mesquine, bruyante et irascible animalité qui nous fait rire en lui :

« Sur l’invisible/ pédalo/ de ses palmes

immobile/ il/ nage

seigneur de rien/ mais roi/ de l’étang » (p.19)

Le deuxième élément est la (prudente ?) parenthèse présente dans le titre du recueil : (Auto)portraits. Car il s’agit bien de deviner le questionnement particulier d’une personne (ici, Ducos) … dont elle se charge elle-même. Notre poète veut comprendre celui qu’il ne peut pas s’empêcher d’être (voilà pourquoi la galerie est d’animaux, d’êtres ne pouvant s’extraire ni se distraire de soi par aucune oeuvre), mais en variant indéfiniment (en en multipliant humainement les versions !) les figures de cette paradoxale inertie. En formulant, en fabuliste, les innombrables façons qu’il a de ne pouvoir être autrement, le poète s’offre le luxueux loisir d’être autre à chaque redite. Je est un bestiaire d’autres. Et quels incomparables autres ! Porc, serpent, âne et taupe :

« Du groin/ il fouit/ le foin boueux

et grogne/ sa guigne/ d’être gueux

si loin/ pourtant si proche/ son sang de sanglier » (p.28)

« souple/ et/ sinueux

comme un argumentaire/ de/ sophiste

aurait-il autre chose à prouver/ que l’évidence/ de sa rampante fatalité » (p.39)

« Ni mulet ni bardot/ baudet peut-être/ qu’importe

il est à l’aise dans ses oreilles d’âne/ son poil long et rude/ sa queue de vache

qu’on le raille ou qu’on le bâte/ reste son obstinée nonchalance/ à s’en moquer éperdument » (p.40)

« Infiltrée sous terre/ dans un dédale/ de galeries

ne travaillant qu’à son compte/ on ne sait qui elle espionne/ c’est une histoire

à dormir debout/ comme elle dans son terrier/ la tête entre les pattes » (p.61)

En se représentant en porc, en serpent, en âne, en taupe, d’ailleurs, il est à peu près impossible de se flatter : premier signe d’authenticité. Et, redevenu animal, forcé en quelque sorte, à chaque fois, de repartir d’une bête ou bestiole pour revenir à soi, on ne peut que s’améliorer, et devoir donc mériter de se parfaire : deuxième authenticité. Et puis, l’auto-flatterie échouerait par principe (comment pourrait-on se satisfaire d’avoir dû s’embellir ?!). Au mieux, on peut tirer beau parti de rendre sa laideur. L’autoportrait littéraire est de toute façon, comme le pictural, composé ou rien; et une composition « flatte » l’accord entre les parties de l’oeuvre, non la concordance de l’image à son auteur. Dans les autoportraits de peintres, même quand le génie grimace ou prend la pose (même Dürer joue parfois au dandy hiératique, ou Poussin exhibe un visage capable, justement, de s’en reproduire un, ou Rembrandt épuise complaisamment sa propre apparence, fatigue ses visibilités successives en inquiet, en curieux, en bougon, en impérieux, en quémandeur …), les tensions entre le commanditaire et l’auteur se réduisent à rien, puisqu’ils ne forment qu’un. Le vil besoin de se faire valoir fait place à la noble espérance de se faire signifier, et c’est ce qu’on devine, émus, dans les autoportraits de Christian Ducos en (tragique) mouton, ou en (comique) vache :

« Son être/ est de tondre/ avant de l’être

sa douceur/ est/ sa noblesse

qu’on le soigne/ ou/ qu’on le saigne » (p. 16)

« Elle est au pré/ auprès d’elle-même/ et s’y vautre

son monde/ est d’herbe/ de rots et de pets

sa panse étant le tout/ de ses pensées/ elle rumine sa viandeur » (p.12)

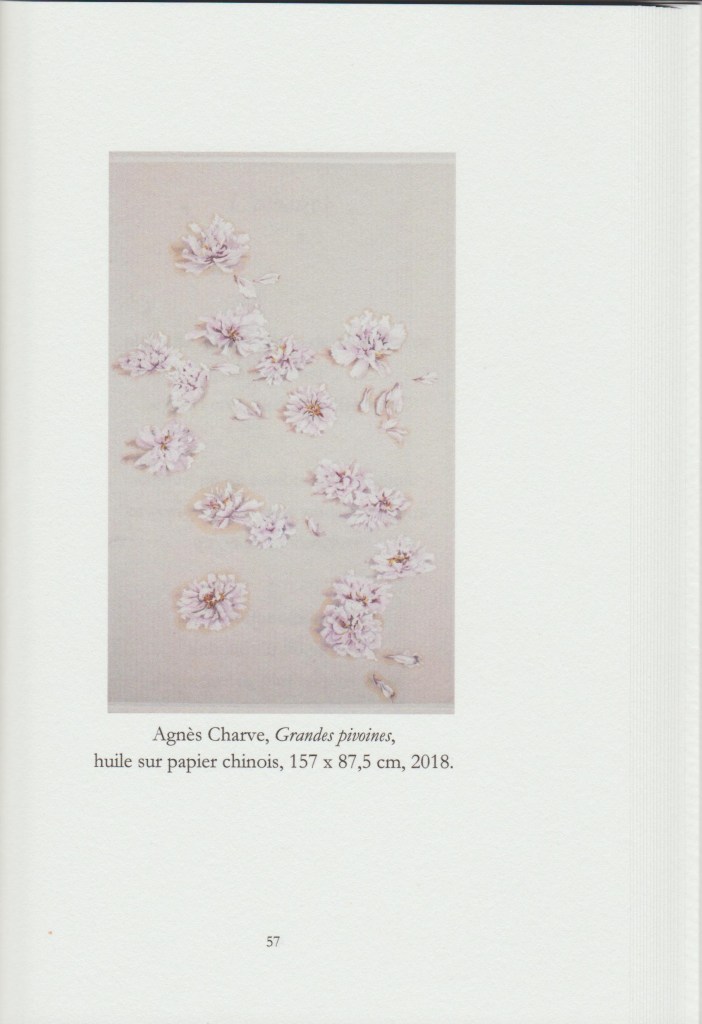

Reste les quelques images d’Agnès Charve (fines et précieuses) qui ponctuent, par contraste heureux, le recueil. On n’y verra donc pas du tout illustrations du texte (la peintre, par fonction, illustre ce que sait faire la lumière, nous met à même distance des parties d’une scène « à plat », nous permet d’inspecter l’entre-voisinage des formes et l’entreposition des objets ou éléments – ce qu’aucune parole ne peut ni ne doit réussir !), mais (comme l’indique Christian Ducos lui-même) ce sont là « pauses » bienvenues, « brèches » utiles, natures mortes parce qu’elles n’ont justement pas, elles, à se comprendre vivre, ni à cultiver leur image ! La plus belle frondaison du monde n’aura jamais le moindre usage d’un miroir que notre seule perplexe identité se tend à elle-même.

Comme le dit malicieusement l’auteur, le perroquet réel fait bien d’être demeuré animal (« heureusement/ que perroquet il est resté/ eut-il été humain/ quel redoutable politicien/ il aurait fait« , p.76); mais Ducos, lui, a eu raison (et grâce) de parcourir sa sorte de bestiaire transmigratoire ou métempsycose à l’essai. Qui s’est figuré en vautour assez virtuosement et souplement pour nous faire sentir chez nous, à notre tour, dans les tripes élastiques de ses proies comme dans l’éclat muet des airs, ne se sera pas peint pour rien :

« Le voilà ici-bas/ tirant arrachant s’acharnant/ le bec plongé dans d’anonymes entrailles

mais à l’aise aussi bien/ dans l’ouvert silencieux/ de son vol sous les cieux

son savoir est sans prix/ un battement d’ailes suffit/ pour passer de la mort à la vie » (p.79)