Article récemment paru sur le site (de poésie contemporaine) Sitaudis, ici augmenté des illustrations tirées de l’ouvrage.

Une chronique de Marc Wetzel

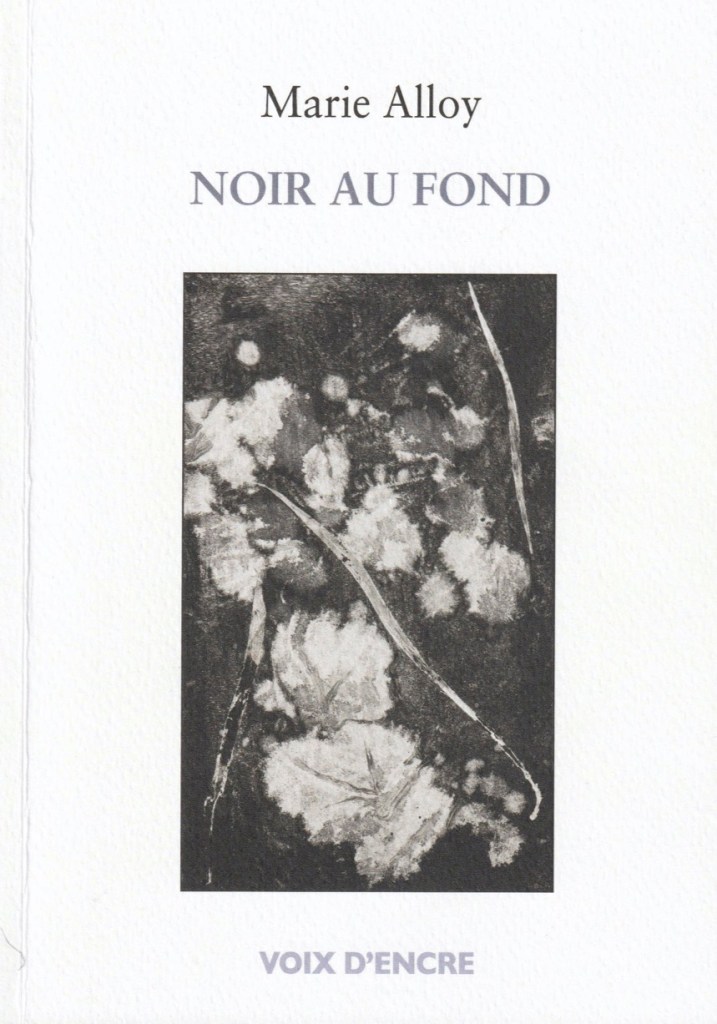

Marie ALLOY, Noir au fond, Voix d’encre, 114 pages, 2025, 19€

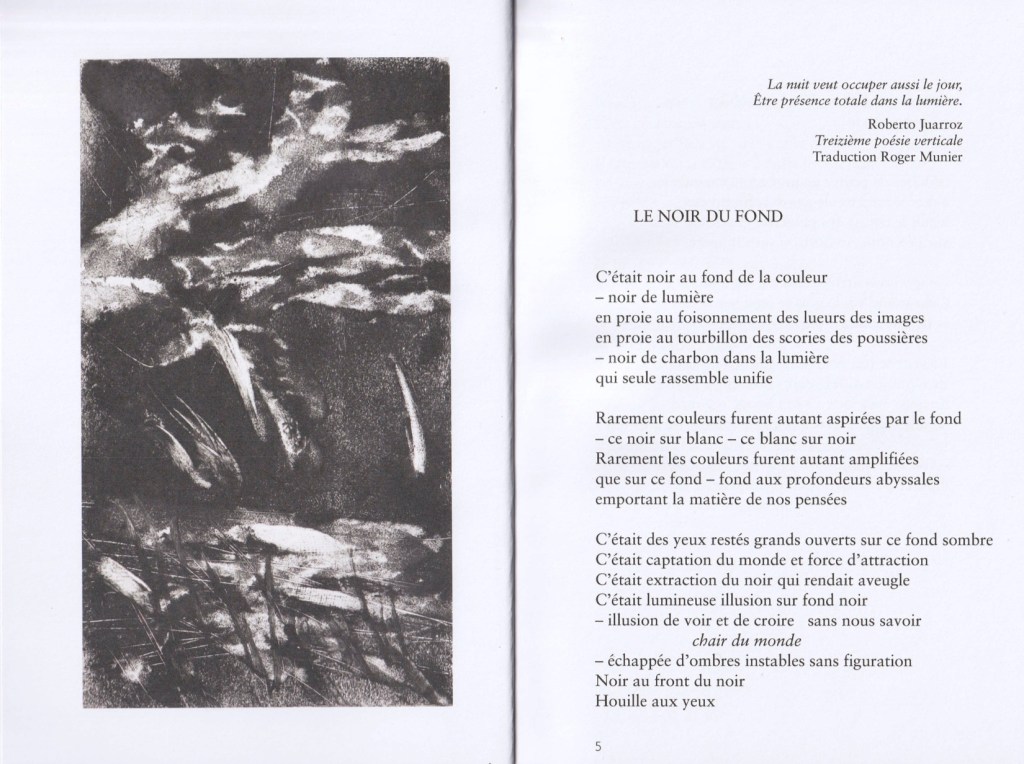

Dans la réalité du monde, il y a toujours au moins des formes, un fond et des forces. Des formes (des êtres ou des choses qui portent et protègent leurs propriétés par leurs contours), un fond (sur lequel ces formes se détachent et s’établissent), et des forces (qui font apparaître et disparaître ces formes, et dont le fond tient l’énergie qu’il donne ou puise). Alors le problème général de la réalité (et celui, donc, de la réalité dans l’art) est : qu’est-ce que les formes (peintes ou gravées) savent exposer du fond oublié ou clandestin du monde, et que peuvent-elles mettre en réserve de ses forces de passage ? Et, si l’artiste est poète (elle l’est aussi), qu’est-ce que la pensée peut alors en chanter ? Voilà ce (dense et émouvant) livre.

Dans la peinture ou la gravure, où formes et forces sont à (ou sur) deux dimensions seulement, le fond ne peut plus s’opposer à la surface, puisqu’il y est lui aussi : même les fonds d’un tiroir, d’un vase, d’une gorge, représentés sur une toile ou un papier, seront, forcément, à sa surface. Mais voilà : un fond, c’est généralement la région basse d’une chose creuse. Mais où et comment creuser un plan ? De plus, sur le plan d’un support, la base d’advenue des êtres et leur base de repli (les deux versants de tout « fond ») coincident, s’emmêlent en tout cas. Si un fond doit s’y marquer, c’est autrement qu’en trois dimensions ! Comment se cacher d’une surface, quand on est sur elle ? Comment prétendre établir autre chose que soi quand on est au même niveau ? Et où vient-on s’appuyer, sans rien derrière soi ?

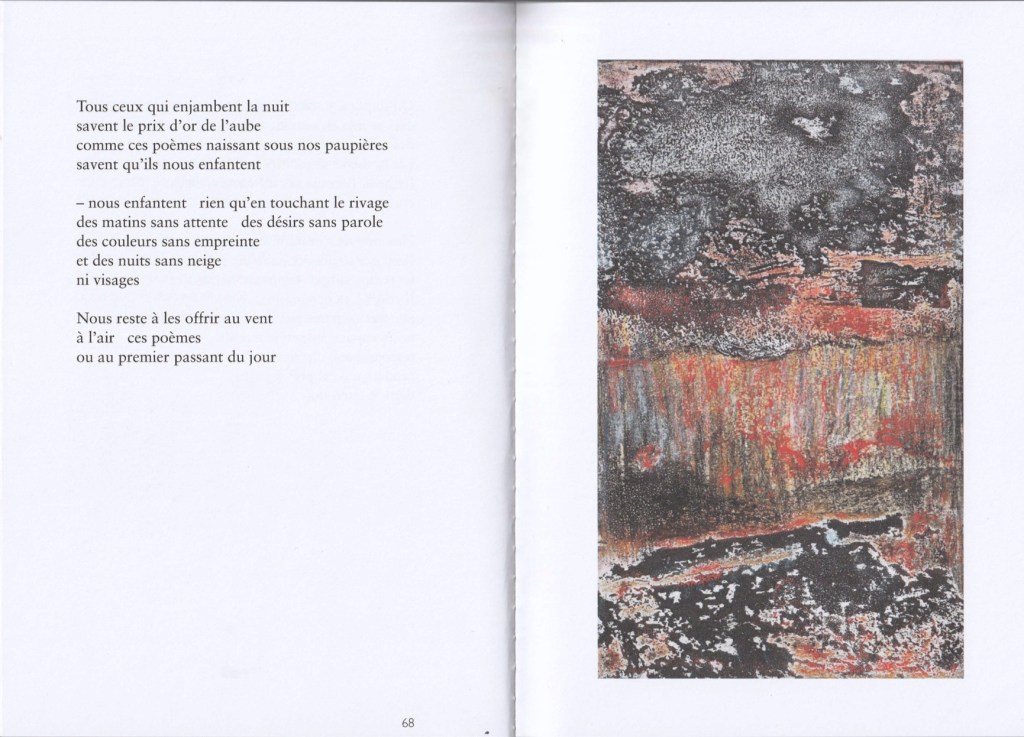

La perspective en peinture arrange nos affaires, puisque elle permet de creuser en apparence la chose représentée. La profondeur ainsi abstraitement marquée sur l’image permet au regard de croire s’y enfoncer. Mais dans la gravure, pas de loisir d’une nette perspective : pas d’objets assez bien simulés, pas de profondeur suggérable à loisir ! Mais il y a, dans l’art de la gravure, une troisième dimension en amont du geste, puisque la trace (à reproduire) vient elle-même d’une entaille, d’une incision préalable sur bois, métal ou pierre. La gravure a dû d’abord creuser dans l’épaisseur des choses pour en imprimer des images. Sous toutes les couleurs formées, un « noir au fond » veillait donc à leur source. La gravure, dit Marie Alloy, « creuse » ainsi « notre nuit profonde ».

Tout fond est ambivalent (le même homme ayant bon fond peut toucher le fond de la misère), mais c’est qu’on ne dispose jamais d’un fond pour rien, impunément, sans conditions : il y a toujours une distance à combler, une autorisation à obtenir, une confiance à gagner, un appui dont s’assurer. S’il suffit de s’enfoncer (pour le meilleur ou pour le pire) pour gagner le fond, il faut toujours quitter sa lumière et s’assombrir pour s’enfoncer. Le fond est d’accès sombre, et, sur une toile, il faut charger de couleurs ce qu’on veut foncer : le foncé, comme gavé d’elles, ne réfléchit plus la lumière. Gardant son secret, il en devient suspect. Mais le noir du fond, s’il est respecté (si le « mineur de fond » veut bien n’en extraire, tel le graveur, que des empreintes), nous laisse en retour à nos images.

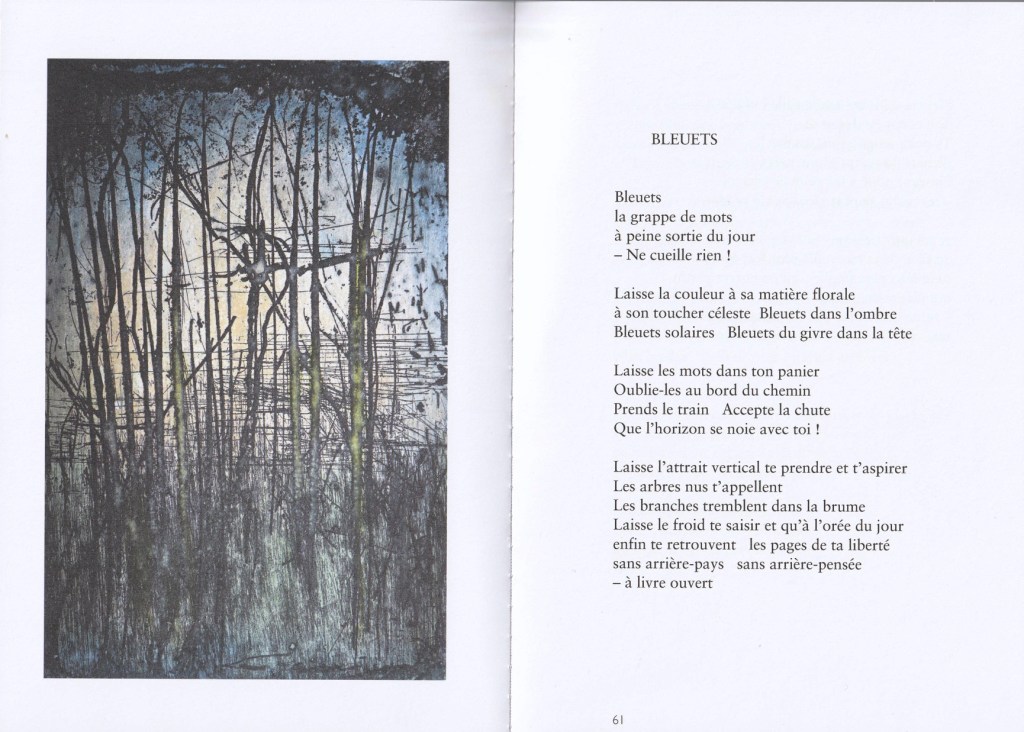

« La nuit est un étrange poème

Ne cueille rien n’y pense pas

mais garde pour toi ces images » (p.63)

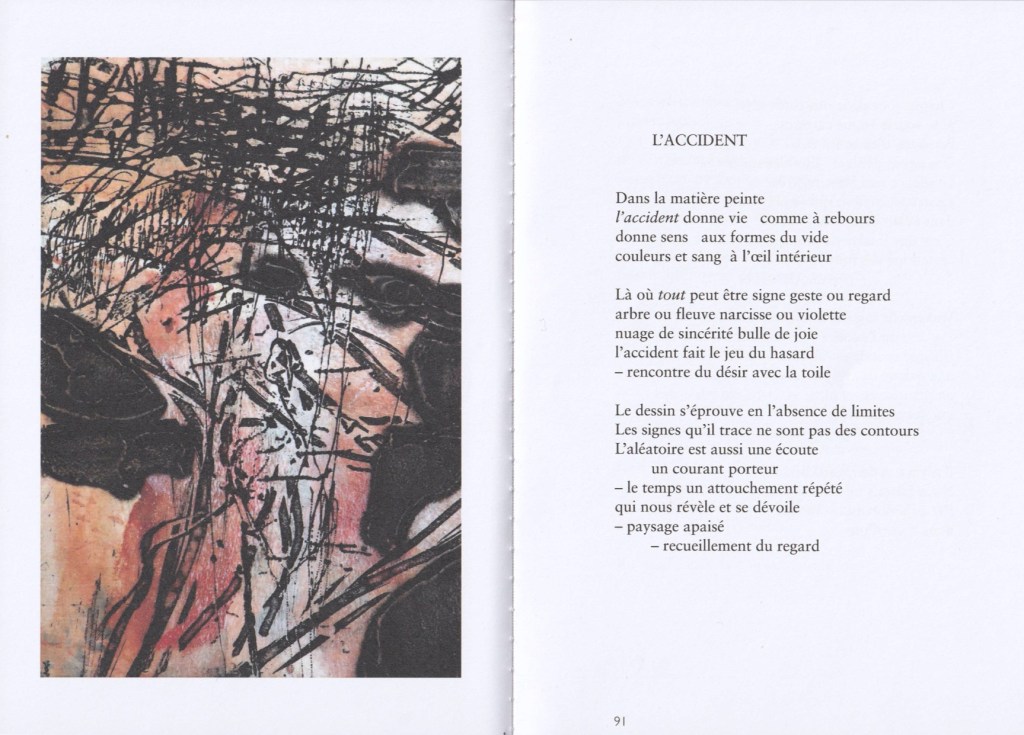

L’atelier naturel des formes, soumis au jeu des forces, n’est libre que dans l’invention humaine. Mais aussi l’homme, pouvant seul (par raisons et buts) se représenter le fond et en changer le sens, peut démultiplier (tout autant que contrôler et réduire) la violence naturelle de la vie. Et l’oeuvre (inconnue du travail de la Nature) peut perpétuer tant le reflux des forces que leur exaspération. Ici, « même la peinture en ses eaux calmes sortira de son lit« (p.19). Là, le maniement des couleurs fera comme un « onguent contre le chaos » (p.76). Hors de l’esprit de l’homme, le courant du monde répartit mécaniquement ce qu’il charrie : tout rentre à terme, et aveuglément, dans l’ordre. Les tiroirs du monde ont l’odeur des vieux éclats, et eux-mêmes un jour éclatent au fond de plus vastes antres. Nous, qui pensons, pouvons « puiser dans l’inaccessible » tant « nos forces de dénuement » que « nos forces de démesure » (p.39). Parfois, dès lors, la peinture n’en finit pas de « se (favorablement) surprendre » (p.46). Mais il arrive aussi ceci : « Nous voulions éclaircir, nous avons assombri » (p.40). Mais l’invention humaine est un commencement à volonté, une « enfance continuée » que nous pouvons léguer aux formes. C’est que l’art sait assez donner assez confiance à ce qui n’est pas encore pour venir prendre formes. Il rajeunit le devenir en lui livrant des sources d’appoint. L’esprit fonde en renouvelant son art même de bâtir. Mais le fond même de l’esprit est-il si clair ?

Car celui-ci peut aussi agenouiller son imagination même, asservir son sens même du possible, renforcer « librement » ses frontières et ne souhaiter acheter que du pouvoir. L’autorité de la sécurité fait alors de tout lieu une « enclave » (p.56), de l’Ouvert un étroit corral, de l’aventure une pirouette numérique (c’est notre désastre présent). Mais, (se) rappelle Marie Alloy, notre mère (notre amont d’existence) fut de chair, nous apprit à pleurer, discerna l’obscurité pour nous, pondit toute nue notre mémoire même, nous apprit le premier pacte, celui qu’on signe des yeux (p.80) : elle fut notre fond d’advenue, et la preuve que celui-ci est vivant. Alors, bien plutôt …

« Nouons le silence aveugle du monde

au mouchoir légué par notre mère

Que chaque souvenir en nous s’agenouille

Que chacun veille sur l’humanité » (p.56)

L’art donne à l’enfant (que nous pouvons jouer à rester en lui) toute la lucidité requise. Avec l’art, une libre « marée de méandres » nous offre sa confiance. Avec l’art, embarquements immédiats : en mots dans la voix d’autrui (poésie), en formes et couleurs à bord du regard d’autrui (peinture), en entailles et empreintes au coeur des gestes mêmes d’autrui (gravure). Les mots prononcés par les morts, les êtres de l’autre rive, vivent en nous et les poèmes en tissent la danse sur ce pont temporel. La peinture fait passer la lumière sous l’arche de ses toiles, et reforme indéfiniment, fait recouler dans nos regards, ce que quelqu’un aura, hier, vu mieux que tous. La gravure offre comme les lignes d’une main exemplaire et contagieuse à ceux qui voient monter d’elles les vraies couleurs du geste humain.

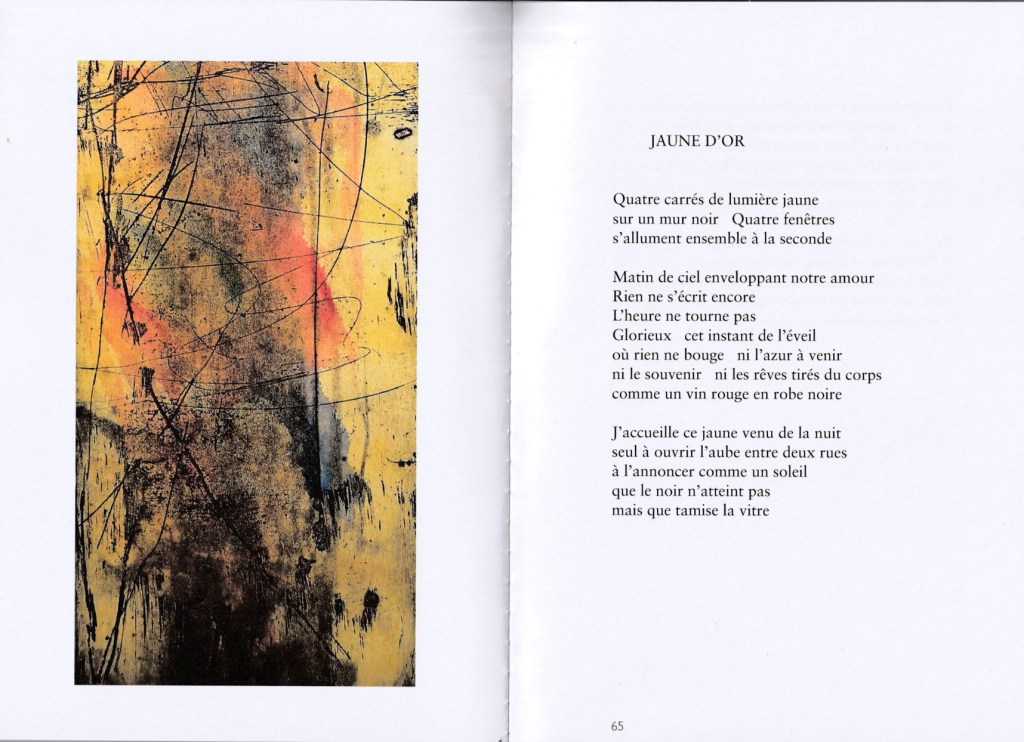

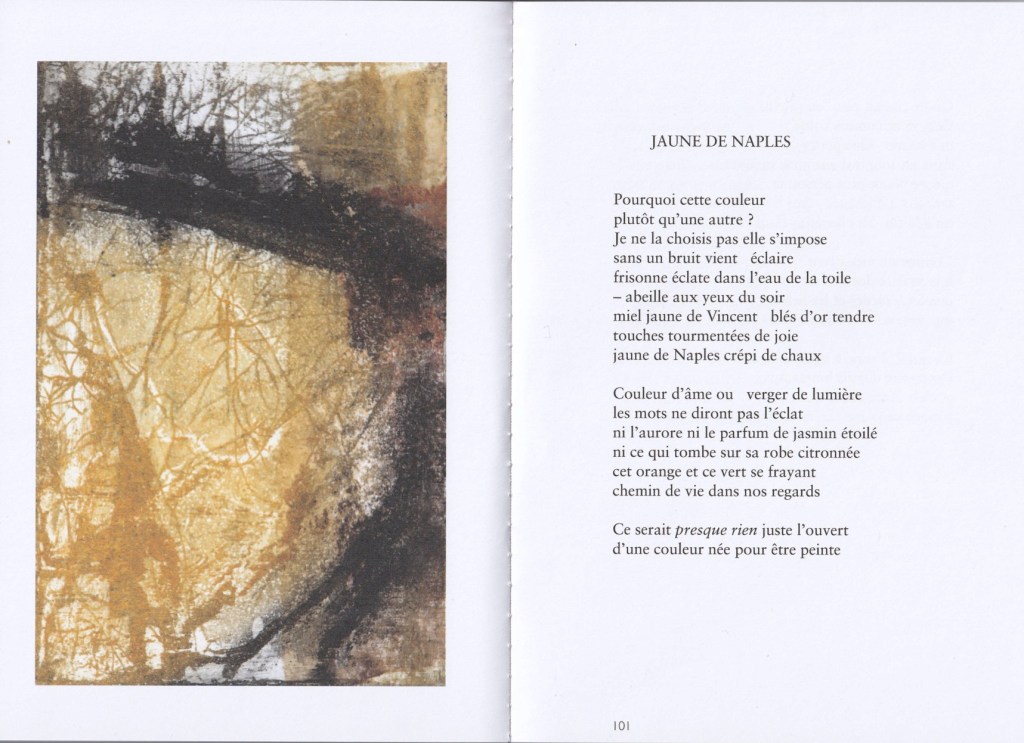

Ainsi, par l’inventive fidélité des trois arts qu’elle pratique, Marie Alloy peut apporter remèdes doux et sûrs à l’oubli, la solitude et la perdition. Pour n’être pas un jour « effacés » par la lumière, apprenons à « rester à l’intérieur » d’elle. Contre l’esseulement, veillons à créer ou contempler (pour l’accueillir) une enveloppe plus digne de confiance que la seule nôtre. Et trouvons « la couleur née pour être peinte », comme ce « miel jaune » de Van Gogh, fond qui offre aux formes qui s’y baignent la force des reflets insubmersibles. Ainsi :

« Il n’y a pas de regard détaché

Nous faisons métier des choses muettes

Par adhésion aux solitudes

nous accueillons » (p.92)

De son « journal en poèmes« , « de vie et d’atelier », qu’elle tient depuis de nombreuses années, Marie Alloy nous dit, dans la belle énigme d’une formule, qu' »ils sont écrits sur ce fond noir de tant de peintures qu’elles s’en remettent à la lumière« . Nos yeux tentent de l’y suivre.