Une chronique de Arnaud Delcorte

Isabelle Bielecki, Qu’importe la porte, Illustrations : Pierre Moreau, Le Coudrier, 20 cm/14 cm, 87 pages, 7 illustrations couleur, 2025.

Le récent recueil d’Isabelle Bielecki, « Qu’importe la porte », se compose de deux parties, « la cage » et « le labyrinthe », comptant chacune vingt-cinq poèmes, avec la contrainte d’un vers d’ouverture commun (« Elle ouvre prudemment la porte… du palier / du jardin / d’un rêve… »). Il est judicieusement illustré par les belles œuvres à la puissance onirique de Pierre Moreau.

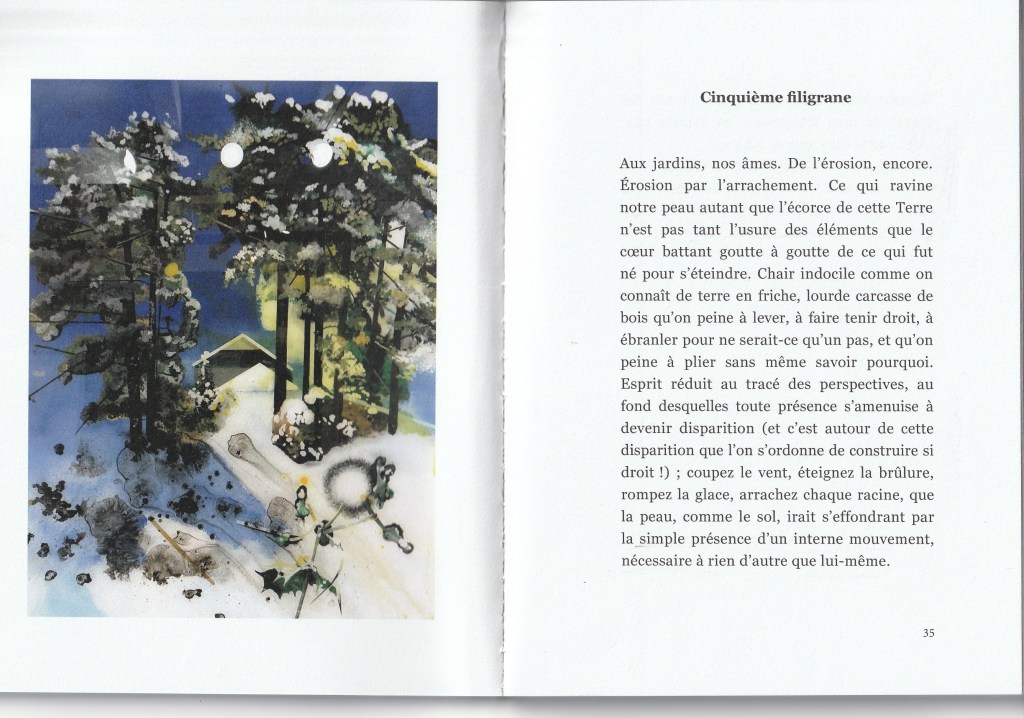

Le personnage qui incarne les poèmes, est évoqué à la troisième personne (« elle ») et on ne devine que son grand âge, « ses cheveux blancs », ne sachant rien de sa vie, si ce n’est quelques remémorations de souvenirs d’enfance. Pour un peu cette vie pourrait être tout entière contenue dans l’espace délimité par cette porte, à la fois clôture et promesse. Ce qui frappe, c’est l’impression de solitude voire d’ennui ou d’abandon, sans doute le lot de nombre de personnes âgées dans nos villes et leurs grands ensembles pourtant très peuplés. Et la redite du premier vers martèle cette sensation que peuvent procurer les routines et les habitudes du quotidien, reproduites ad nauseam.

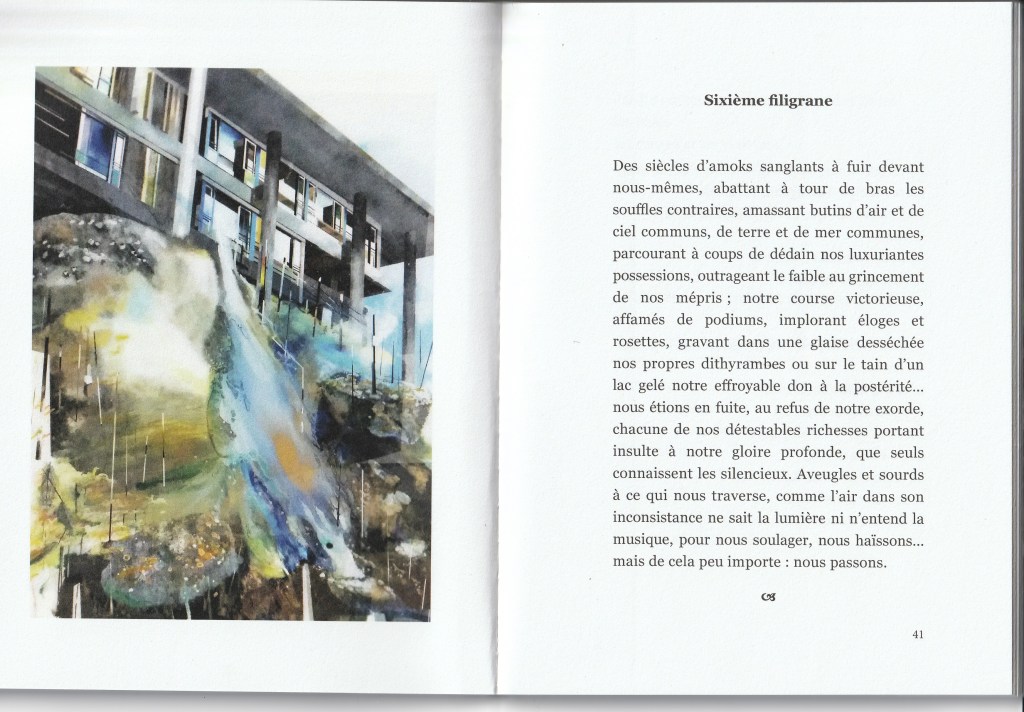

La cage, c’est la cage d’escalier commune d’un immeuble d’appartements, lieu paradoxal puisque bien que « cage » il est le chemin obligé qui mène à l’extérieur, à la lumière, à la vie peut-être. Et la porte est celle du palier, seuil qu’il faut à la fois franchir pour être au monde (« la liberté est là » ; « il suffirait d’un pas / vers cet ailleurs » ; « le parfum de l’inconnu »), mais dont le franchissement inquiète : la porte « grince à faire peur » ; « un noir profond se recroqueville ». Elle est élément ambivalent de protection et d’ouverture, comme le pensait Bachelard, et métaphore du mouvement de l’être. La porte ou son seuil, presque personnage et paraissant aussi vivace que « elle », est en effet un choix riche par sa symbolique et ses connotations nombreuses. Franchir la porte c’est passer d’un monde à un autre, du profane au sacré chez Mircea Eliade décrivant les sociétés traditionnelles, avec les rites ou prières que la traversée de la frontière métaphysique convoque. C’est aussi chez Jung le passage du conscient à l’inconscient et, comme peuvent le suggérer certains vers de la poète, le choix possible de faire face à ce qui a été enterré, refoulé, dans une opération initiatique vers une conscience plus large. Un lieu de transformation dans l’hermétisme ou de médiation voire de transgression pour les structuralistes. Le choix de l’écrivaine n’est donc rien moins qu’innocent.

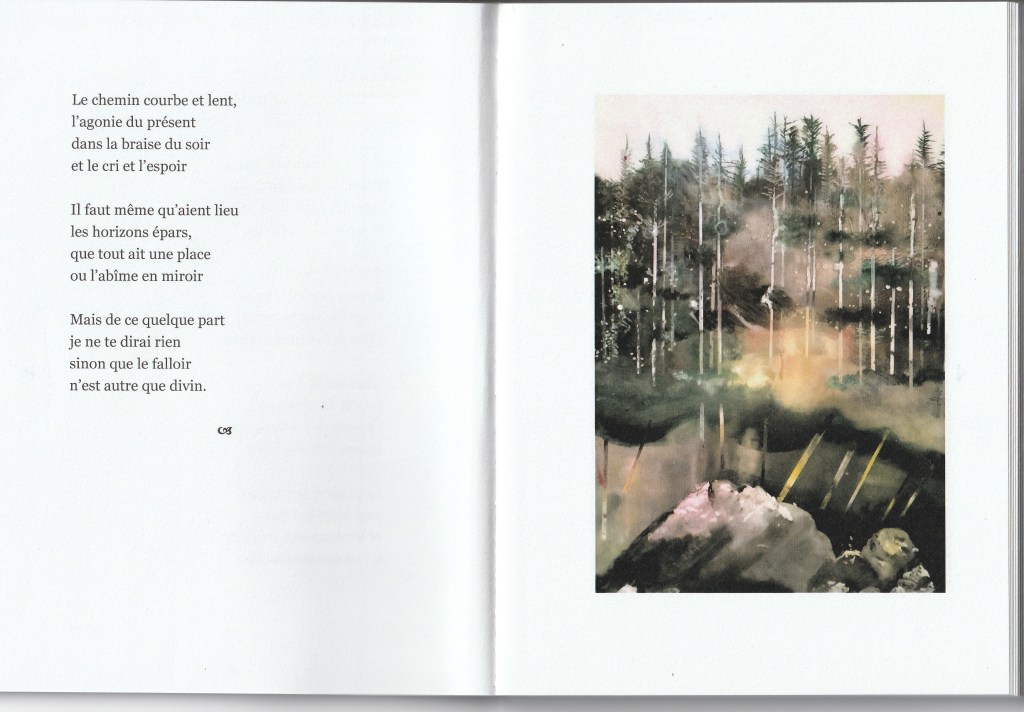

La deuxième partie, le labyrinthe, élargit habilement le champ des perspectives, en multipliant les ouvertures de portes : du jardin, de l’oubli, au pardon et même à la Mort, cette mort familière qui guette en filigrane dans tout le recueil à travers de multiples occurrences du « noir » et de la « poussière ». Figure particulièrement centrale chez Borges à qui certains poèmes de l’autrice font penser, le labyrinthe, tout aussi riche de significations que la porte, peut aussi référer à la quête de sens et au périple intérieur, à une recherche de vérité. Les portes du labyrinthe deviennent lieu d’échange, d’osmose. Porosité de l’espace extérieur (« la rue » ; « le monde ») et intérieur (« son vide », « sa mémoire »). Avec la porte du « purgatoire », Bielecki évoque directement « un labyrinthe / sans lumière / ni chaleur / qui mène au pardon. » Par rapport à la stagnation de la première partie du recueil, le labyrinthe donne une impression de mouvement, de croissance vers la lumière « jusqu’à croiser Icare / en chute libre / vers le soleil ». Le rêve permet peut-être la résolution de ce labyrinthe intérieur du poète. Les plumes de goéland et de mouette, de canari, d’Icare (?), fils de Dédale qui le conçut, parsèment le labyrinthe comme un appel à regarder en l’air, vers ce ciel d’où il n’apparaîtra plus que comme un diagramme lointain, vide et vain, ses murs rendus inopérants. Le recueil se clôt sur l’évocation de la porte de la mémoire (après celle de l’oubli), où « seules des plumes / volent témoins / de ce combat / de polochons / dans le dortoir / des interdits ».

On le voit, Isabelle Bielecki, sous l’apparente légèreté d’une cinquantaine de poèmes aux vers courts, non dénués d’ironie, dissimule à peine une profondeur et un questionnement existentiel révélateurs de sa maturité littéraire. C’est tout l’art de sa poésie que de nous amener subtilement à l’essentiel et c’est sa singularité même que cette hésitation répétée à franchir le seuil de ces multiples portes. Pour prolonger le mot de l’autrice – et paraphraser Musset – « qu’importe la porte, pourvu qu’on ait l’illumination… » Et entre « porte » et « poète », in fine, seule une lettre diffère…