Une chronique de Marc Wetzel

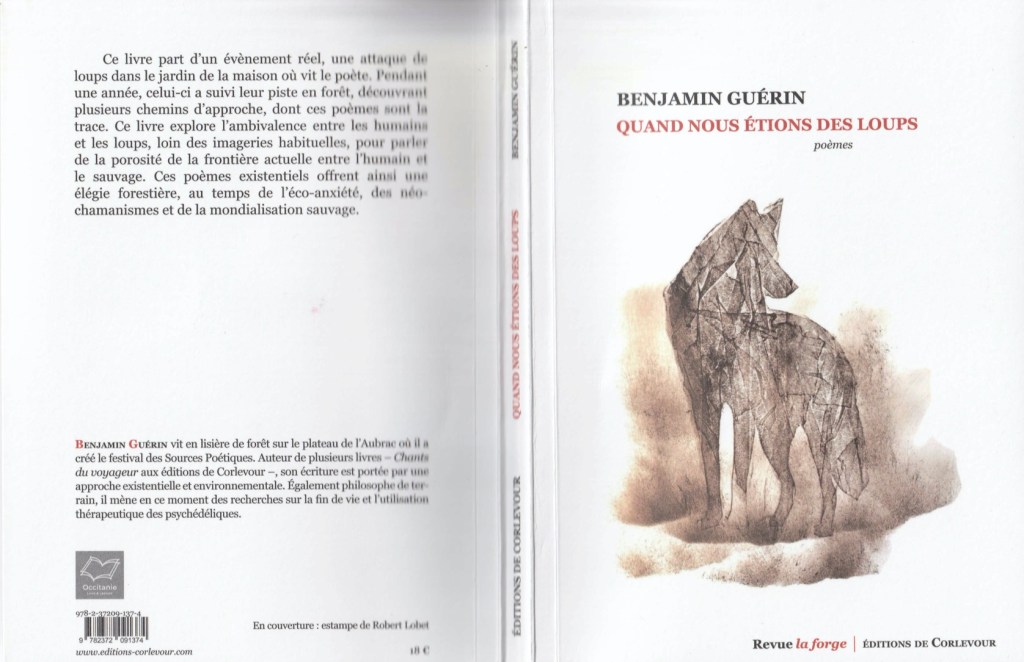

Benjamin GUÉRIN, Quand nous étions des loups (poèmes), estampes de Robert Lobet, Editions de Corlevour, septembre 2024, 144 pages, 18 €

Ce poète de 40 ans vit en lisière de l’Aubrac, potier au pays de Peyre, et nous raconte d’abord les deux brebis récemment prélevées, dans son paisible jardin – là même où le jour ses enfants « vont et viennent » ! – en bordure de forêt, en pleine nuit, par des loups (dont il connaît les empreintes, reconstitue l’approche si prudente et déterminée jusqu’à leurs proies endormies, suit la trace, piste très avant et très haut le victorieux festin – ramasse les os « nettoyés à blanc » par de logiques rapaces, restes qu’il revient chez lui enfouir). Voici la situation :

« Le cri de mes enfants envahit la terre

et je porte une fois encore

la mort entre mes mains

pays de sang

pays de froid

pays de mort

j’y ai enterré tellement de monde

que je ne sais plus

les os se mélangent à présent

ils sortent de la fosse que j’ai creusée dans mon jardin

il me semble même qu’ils pourraient marcher

et ramper jusqu’à moi

les loups sont à ma porte

ils grattent le soir

ils sont dehors

ils sont dedans

et je m’enferme

j’engouffre tout mon temps

dans des grilles de fer

et j’attends

j’attends que progresse

le temps des hommes

et le temps cruel

le temps

de l’anthropocène » (p.16-17)

Le loup, on le sait, est le grand discret de nos massifs – comme un plus gros renard sans ses zigzags, un chien qui hurle sans aboyer jamais (car dès qu’il n’y a « plus rien à crier », sa gueule arrête les frais, p.84), aux crottes poilues, comme disent les manuels, dont la blancheur sent fort, ascétique (ne dormant qu’à même le sol, pourvu qu’il soit caché dans de la verdure dense), nomade (se déplaçant trop pour s’offrir terriers – juste bons pour blaireaux et putois …), farouche et intrépide (ne sondant ni les murs, ni même les cavités rocheuses pour, lui, s’y lover et frotter, et dédaigneux de tout lieu où se percher). Et ce qui arrive au loup du recueil (au loup qui signe ce recueil), c’est peut-être du Kafka à l’envers : un loup se métamorphoserait en homme, et il n’aimerait d’abord pas trop ça. Et nous, sa meute ignare et vile, nous feignons de n’avoir rien vu. On lui laisse sa chance : tant qu’il peut continuer à avancer à peu près, on le laisse à ses baroques essayages généalogiques, son travestissement trans-spécifique, derrière son mince paravent de mots. Il est là, « tenant ses maigres postures de dignité » (p.83). Secrètement, on compte alors sur lui, sur sa sorte de destin expérimental, pour nous dire la nue vérité que voici : bien sûr, nous sommes au moins des loups, tous, des prédateurs universels (et, malheureusement, souverains !) organisés, malins (nos « lois » et « incendies » vont ensemble, dit le texte, pour pouvoir clôturer ce que nous défrichons, et dévaster ce que nous excluons). Nous massacrons urbi et orbi, mais en nous cachant la mort (que nous donnons) « derrière nos emballages », gibiers en barquettes et cylindrées de thon – nous omettons seulement, comme loups désormais amnésiques, « d’assumer le prix de tuer ».

L’idée du poète semble celle-ci : les humains sont, comme les loups, éternels voyageurs, tueurs indépendants et privilégiés sans vrais prédateurs. À ce titre, ils ont, comme les loups (même si les loups se cachent plutôt dans la nature, et les hommes de la nature), un statut un peu à part dans la vie terrestre, celui d’étrangers. L’homme, considérant la place de la culture (des langues, des institutions, des oeuvres, des technologies) dans la nature, ne peut que s’y constater tel. Mais quel étranger est donc le loup dans la nature ? Un rôdeur discret, respectueux de ce qui ne le regarde pas, qui ne songe nullement à exporter son modèle de horde, qui ne juge – ni ne s’attarde dans ! – les milieux aux antipodes du sien ( on en voit peu se prélasser « sur un échangeur autoroutier », p.62), bref un « alien » sans empire, vanité ni plan de carrière : un étranger sobre, furtif, qui se satisfait d’un permis de séjour implicite dans le monde terrestre, n’y joue pas à l’ange, n’exagère jamais sa dîme, – pour résumer : le loup sait être autre. L’homme est exactement l’étranger contraire : bruyant, intempestif, violant ses hôtes, bordélique, prolixe, aliénant, et que ni sa science (même éthologique !) ni son érudition (même désintéressée et bon enfant) ni sa charité (toute spirituelle ?) n’auront su rendre tolérant, réellement polyglotte ni modeste. Bien sûr, le loup n’est pas non plus un étranger prévenant- mais lui, en tout cas, ne prétend pas faire la leçon à ce qui lui échappe ! L’intuition de Benjamin Guérin est alors ceci : cessons, au moins et d’abord, d’être de mauvais étrangers dans la nature. Trois moyens ou remèdes. Soyons d’abord beaux joueurs dans la mort, comme le sont les bêtes :

« Chancelant de ne plus savoir

attraper les oiseaux du regard

je laisserai ma peau à la forêt

il y aura juste un peu de sang

et quelques histoires

pour habiller l’univers

un mausolée de pierres

un tas de cailloux

où pisseront les loups

ce sera simple et je mourrai

les paupières rongées par les insectes

pleines encore de tout le paysage

et ouvertes à l’horizon sauvage » (p.63)

Ensuite, que notre Histoire ne fasse pas tant d’histoires ! Entendons par exemple les loups « hurler » de rire devant nos avancées civilisationnelles :

« Ils ont ri

en nous voyant piller la mer

assécher la terre et raser les bois

ils se sont roulés par terre

en nous voyant remâcher le monde

affaisser les côtes et racler les montagnes

ils ont ri tous ensemble

et de toutes leurs dents

sur la folie des hommes

ceux qui persistent à vivre

en ramassant le sable

jusque dans la mer

même en plein soleil

pour napper de béton

des maisons trop chaudes

que le sel rongera » (p.116)

Enfin, quelle « langue commune » forger, de toutes pièces, du sein de notre culture, pour, loups et nous, c’est-à-dire natifs de vie et natifs de raison, nous ré-entendre, c’est-à-dire, non (vainement !) nous comprendre à égalité, mais bien pour patiemment et paisiblement renaturaliser notre compréhension même ? Magnifique et subtil pari – que la raison puisse réussir sa symbiose en retour d’avec la vie !! – évoqué dans la fin du premier grand poème : « Anthropocène » :

« Nous abolirons la nature

et nous cesserons

de nous opposer à elle

nous serons la nature

nous serons la forêt

nous partirons en friche

et notre coeur s’ouvrira

sur le monde et la vie

nous déposerons nos papiers glacés

nos publicités et nos dessins animés

cessant de nous émerveiller

devant l’étrangeté

nous deviendrons enfin

nous-même l’étranger

nous réapprendrons à vivre

nous nous ferons férals

nous serons sauvages

nous lirons les pistes

comme des panneaux routiers

et nous saurons où trouver l’eau

la nourriture et notre tranquillité

et quand nos mots seront trop longs

pour arrêter le présent

nous goûterons le temps

infini des arbres

des chevreuils et des martres

des grillons et des faunes

et je me demande

quelle sera la langue

du commun entre nous

du commun entre tout

et peut-être pourrons-nous

enfin apprendre

la langue des loups ? » (p.29-30)

Bien sûr, immense est la difficulté, redoutables sont les pièges (logiques, et anthropologiques !). Un autoportrait du sauvage, n’est-ce pas contradictoire ? Si la « Nature » ne peut certes plus être un simple « environnement » corvéable, ni même un simple équipement natif désormais incapable de se débrouiller (se reproduire, s’entretenir, se réguler) seul, quel guidage conscient cet immense Essor jusqu’ici responsable de lui-même peut-il pourtant fournir ? Comment sérieusement rompre (pour les beaux « yeux parfumés » des loups !) avec nos « prairies efficaces », nos « bassins disproportionnés », ou même nos « forêts virtuelles libres de tout barbelé » ? Et la moderne nouveauté perpétuelle, qui nous condamne à en être les épuisés émigrants, permettra-t-elle cette remigration intérieure, essentielle, salutaire que notre poète devine et prône ? Sommes-nous encore capables d’à nouveau plonger …

« … dans la vie comme on plonge

follement dans l’abîme

avec les sirènes » (p.39) ?

Le recueil se termine sur un texte extraordinaire (« La piste psychédélique« ), qui paraît prêt à recourir aux paradis artificiels pour pister mieux les loups que « nous étions », ou nous donner l’audace de, de les redevenir d’une manière responsable. Pourquoi « psychédélique » ? C’est peut-être qu’il y faut une âme, comme on ne se doutait pas en détenir une, pour – le cerveau biochimiquement sommé d’y travailler ! – lui faire manifester ses parentés enfouies, retrouver ses ruades natives. Métaphysiquement, le cerveau humain est comme une surveillance intime (en partie rationnelle) du cours cohérent de notre corps, comme la vie elle-même (l’existence organique) l’est, peut-être – auto-espionne locale, et piste enregistreuse d’elle-même ! – au sein de la Nature totale. Mais nul besoin de stupéfiants en réalité, car une vigilance transfiguratrice y suffit, une attention enfin étrangère (« quand se pratiquent/ par-delà la conscience/ les sévices rances/ de la torture blanche« , p. 122) que la poésie de ce profond et très étonnant auteur fait naître pour nous, à l’école – sans mots, sans estrade, sans diplôme ni blâme – des loups :

« les loups sont venus

nous ouvrir les yeux

à coup de canines » (p.113)

en

« pénétrant l’étoile

jusqu’à la glande

au centre précis

de notre crâne

le lieu de nos résonances

sous les coulées d’hormones

sous les marées d’effroi » (p.118)

et en

« suivant la piste

qui ouvre la conscience

à même la chair » (p.139)

Benjamin Guérin pratique décidément une drôle de chasse : la chasse au loup qu’il est (ou était, ou sera). Il poursuit l’animalité en lui, non pour la tuer (personne n’a jamais rien trouvé à manger dans un loup !), mais pour la pister au mieux. Ce qui atteste d’une sorte de pourchassement intérieur, une battue cérébrale – oui, un baroque « Loup y es-tu ? » lancé dans son propre labyrinthe – et si ce cheminement reste obscur et mal situable, il est pourtant entier, décisif, humble (aucun loup n’a temps ni loisir de jouer les Narcisse !) et fier. Guérin y suit en mots une piste de vie, normalement ambivalente (toute piste trahit ce qu’on y poursuit, mais oriente ses poursuivants), mais de vocation libre : déjà une piste de danse, de cirque ou même de ski (au contraire d’une piste d’aérodrome !) s’ouvre sous ses usagers, change et se remodèle avec eux. A fortiori la piste, en nous rouverte, des loups.