Chronique de Jean-Paul Gavard-Perret

Laurent Busine, directeur du Musée des Arts Contemporains au Grand-Hornu est commissaire de l’exposition parisienne. Il définit son rôle ainsi : « Il n’est pas certain qu’il m’appartienne, et s’il est mien, c’est que j’en ai dérobé une partie aux artistes qui l’avaient conçu avant moi. Je me suis approprié quelques images à partir de détails qui me sont chers. Je ne sais vraiment par quoi ces œuvres sont entrées dans ma mémoire ; elles y résonnent de curieuse manière et façonnent avec une certaine intensité une part de ma vie, qui m’émerveille. » Tout est dit ! sinon que ce qui résonne dans la mémoire de Buisine trouve des échos dans le regard des visiteurs d’une telle exposition. S’y découvrent des artistes majeurs et très diversifiés : on retiendra de manière très impressionniste celles de l’Irlandaise Orla Barry, de Pierre Bettencourt, de Roni Horn, Giuseppe Penone ou encore d’Angel Vergara Santiago. En 12 ans, le Musée des Arts Contemporains au Grand-Hornu a créé – en son site historique de patrimoine industriel néo-classique bâti par le capitaine d’industrie Henri Degorge et inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité depuis juillet 2012 – une collection originale sur les thèmes du lieu, de la poésie et de la mémoire.

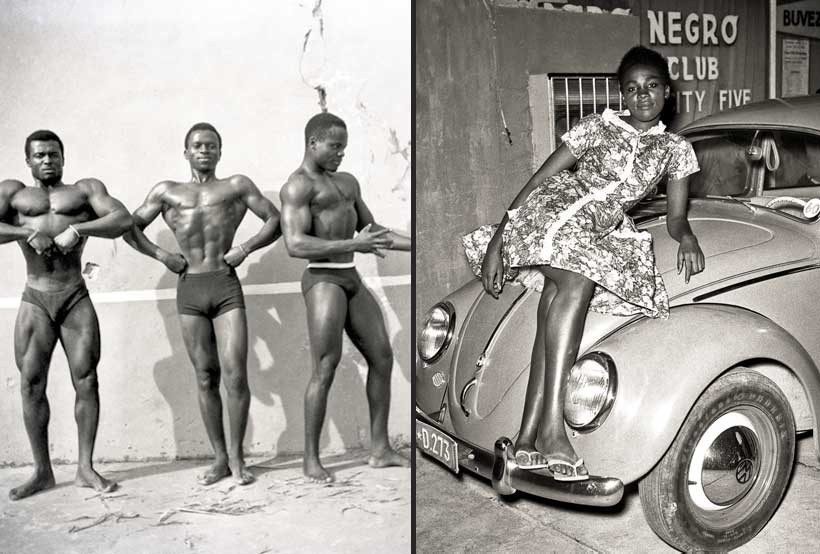

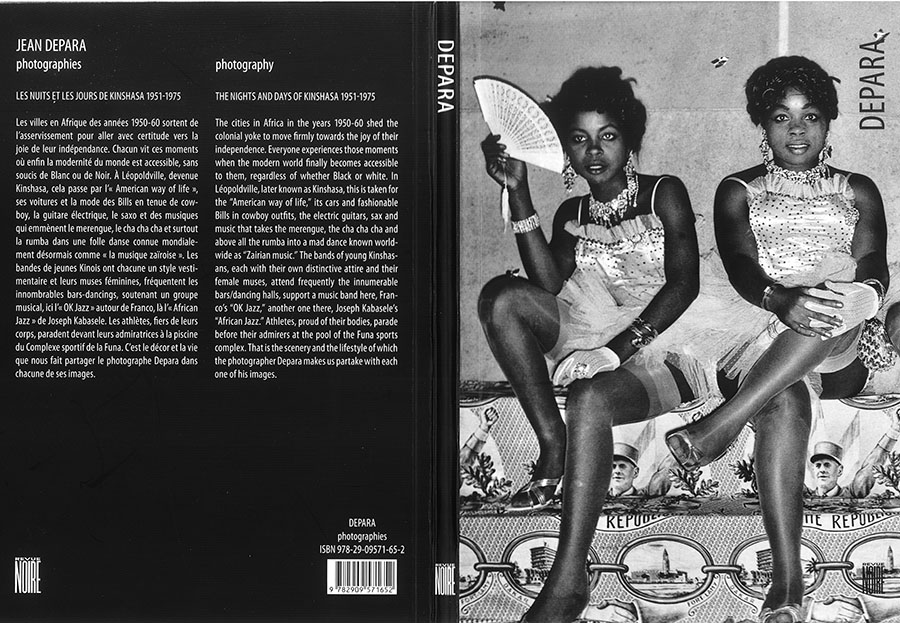

A ceux qui se disent que l’art – et la photographie en particulier – ne fait souvent que répondre à une sorte d’utilitarisme, Le Grand Hornu montre des œuvres qui refusent la culture et le goût du simulacre et du formalisme romanesque ou réaliste. Chez les photographes retenus ici, le déjà vu disparaît : s’y substituent chez Pennone la diaphanéité de l’air, chez Bettencourt une forme de magie et chez Orla Barry un humour des formes et des couleurs. Tous les artistes présents restent des rebelles dans leur genre : à la neutralisation main-street répondent leurs subjectivités chargées de technicité mais surtout de créativité poétique. Les marques de débordements et du franchissement poussent le langage plastique dans ses retranchements. S’instaurent divers types des transformations. Elles ne sont pas là pour décliner du réel mais le métamorphoser.

Comme la mer sur les côtes belges, l’ivresse monte. Les œuvres échappent à l’attraction du vide, du creux, elles s’agrippent à la plénitude du territoire des sens selon des formes pleines ou des éléments affinés. Elles sont peut-être autant de pièges, sans qu’on puisse les combler. Mais c’est ainsi qu’elles demeurent nourricières. Elles ne répondent pas à la folie marchande qui s’est emparée de l’art contemporain. Elles ont été choisies pour leurs effets de récurrence inattendue afin de réenchanter le monde selon une certaine beauté : elle n’a rien d’apparence ou d’apparat : les photographies d’Orla Barry, les sculptures de Bettencourt sont là pour le prouver.

©Jean-Paul Gavard-Perret