Chronique de Marc Wetzel

Marija ČUDINA – Les fillettes irréelles – L’Ollave (Domaine croate/Poésie) – décembre 2016 (traduction : Martina Kramer)

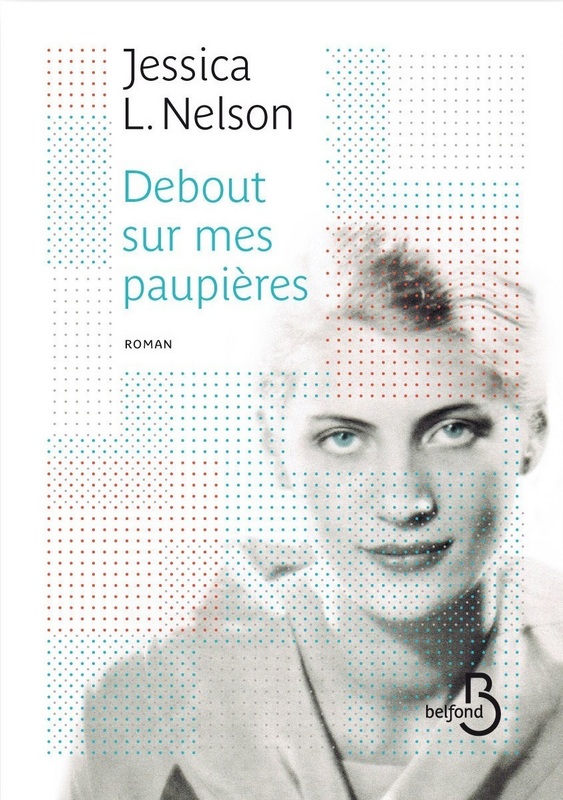

Une assez courte vie (1937-1986), une poétesse publiée dès 17 ans, épousant le peintre post-surréaliste Léonid Šejka (qui lui apporte une sorte de convivialité artistique et d’assurance civique qui semblaient inaccessibles à cet esprit tout en sombre fantasmagorie, tourment et repli), un visage délicat, mutin et impénétrable (une photo page 7 nous met en présence d’une Jean Seberg brune, impitoyablement charmante, qui semble, par compassion, par ménagement, garder derrière les yeux l’essentiel d’un regard tueur), une poésie surtout qui est une très troublante infatigable pensée, d’une agitée féerie et d’une amère profondeur, aussi attachantes que douloureuses (on est ravi de découvrir une telle vocation imaginative, mais soulagé de savoir ne devoir pas en croiser trop souvent).

Une assez courte vie (1937-1986), une poétesse publiée dès 17 ans, épousant le peintre post-surréaliste Léonid Šejka (qui lui apporte une sorte de convivialité artistique et d’assurance civique qui semblaient inaccessibles à cet esprit tout en sombre fantasmagorie, tourment et repli), un visage délicat, mutin et impénétrable (une photo page 7 nous met en présence d’une Jean Seberg brune, impitoyablement charmante, qui semble, par compassion, par ménagement, garder derrière les yeux l’essentiel d’un regard tueur), une poésie surtout qui est une très troublante infatigable pensée, d’une agitée féerie et d’une amère profondeur, aussi attachantes que douloureuses (on est ravi de découvrir une telle vocation imaginative, mais soulagé de savoir ne devoir pas en croiser trop souvent).

Trois passages de ce recueil, pour illustrer cette formidable impression :

l’un où elle plaint le soleil :

« Le soleil n’est pas une chose parfaite, puisqu’il ne peut se transformer en garçon,

ni en petit chiot d’amour, qui joue dans le pain des cieux,

et le fait que sans lui on ne peut vivre n’est que la vengeance du lointain

pour la hauteur, pour le bleu dans les yeux ou pour le pont sur les fleuves.

Partir et ne plus revenir, c’est le plus précieux de tous les événements,

mais cela non plus, le soleil ne peut le faire. Il lui manque peut-être la folie humaine.

Il est trop tard pour le réparer, mais si quelqu’un y réussissait quand même

nous nous rappellerions sans doute qu’il lui manque encore la mort humaine » (p. 22)

un autre où elle restitue les affres d’un Démiurge créateur, devant générer la structure de la carnassière civette (avec ses taches et bandes noires, sa poche anale parfumée …)

« A-t-Il tout de suite pensé la forme du corps de la Civette ?

Ou bien était-ce d’abord le contour de son âme qui commençait,

au prix de grands efforts, à émerger dans la sienne ? Et ce ne serait qu’après

qu’Il put, luttant contre l’invisible, discerner doucement

les formes nécessaires à la construction de sa figure ? » (p. 71)

cette dernière séquence, où elle semble épeler dans son âme l’imminente arrivée d’un Tigre,

« Encore une journée est passée, étrangement longue

et tout aussi crépusculaire. Tu as l’impression d’avoir davantage

peur. Car celui qui doit venir bouge plus rapidement la nuit.

Il est déjà impatient. Il rêve de toi depuis longtemps

dans son rêve animalier, son cauchemar.

Tu lui apparais à chaque instant, métamorphosé,

toujours plus brillant, plus gracieux, plus jeune. Tu vois toi-même

ses yeux obliques briller joyeusement dans la nuit.

Mais tu crois toujours qu’il est trop loin. Il ne connaît peut-être pas le chemin.

La nuit, aussi longue soit-elle, passe soudainement très vite.

Tu te rappelles, tu as le bouclier. Ton bouclier n’est qu’une

ombre noire échouée au sol, très fatiguée.

Tu as de plus en plus peur. Tu espères quand même une fois encore

que ce n’étaient que les songes étranges qui t’ont attaqué.

Même ton fouet, tu le jettes loin.

Et soudain, il apparaît, le Tigre immense » (p. 60)

Le génie difficile et ingrat de Marija Čudina étant ainsi hors de doute,

je me permets juste trois ou quatre remarques sur les aspects de ce recueil (qui est un court florilège chronologique de son œuvre) qui m’ont le plus intrigué.

D’abord, le titre, si surprenant : « Les fillettes irréelles ». Les premières pages du livre (évoquant « les fillettes en jupes noires et jaunes », « les fillettes couchées dans la rue sans seins », « des fillettes nouvelles et plus belles, surgissant de chaque mort, dans la multitude des choses » …) , bien que tout de suite complexes et ambiguës, montrent ceci :

Il n’y a pas des fillettes réelles, et des irréelles ; mais plutôt toutes sont irréelles, par principe. Aucune fillette ne dure, n’est là pour continuer à l’être (elle meurt ou devient femme ; elle est transitoire comme l’acné du destin) ; aucune fillette n’assure elle-même son existence, ne se soutient d’elle-même dans l’être (elle est, comme une atmosphère, comme un paysage, un pur résultat d’autre chose) ; aucune fillette, enfin, n’a de soi consistant, établi, assez accompli pour lui être familier. Cette existence à peine (rien ne fait moins bloc qu’une fillette, aucune aura n’est moins accentuée), qui semble n’avoir que l’étrange nécessité du possible, lui est pourtant à charge. La souffrance de Marija Čudina semble d’origine, comme une fillette, en effet, ne pouvant plus se contenter d’être née, mais ne pouvant pas encore faire naître.

J’ajoute que la lecture masculine de ce continent provisoire (et d’autant plus inconnu) de la féminité dans les limbes est particulièrement dérangeante, et instructive. On comprend aussitôt, par cela même qu’on ne comprend pas ici, que « Les garçonnets irréels » feraient par contraste un titre absurde, mais « Les garçonnets irrationnels », à l’inverse, un parfait pléonasme. Au contraire de l’irréalité de la fillette (qui n’est qu’une image intense, évanescente et incommunicable de la vie), l’irrationalité du garçonnet (c’est à dire l’incohérence de pulsions qui s’entre-contredisent, et l’inexplicable certitude d’être un enfant à jamais incapable d’enfanter par lui-même) n’a rien à rêver d’elle-même !

Le deuxième élément si troublant de l’âme de cette auteure est sa connaissance (qu’on dirait infaillible, indépassable) du mal. Elle ne dit jamais le bien (ce qu’il est utile d’atteindre, ce qu’il est méritoire de respecter, ce qu’il est valeureux d’imiter – tout cela lui est étranger), et, pour parler franchement, elle chante (sans certes le célébrer) exclusivement ce qu’il est fâcheux de viser, indigne d’accomplir, vil de copier). Il y a sincèrement quelque chose de diabolique dans le compte-rendu général d’existence de notre poète ; d’où peut-elle, franchement, savoir et révéler des états de monde comme celui-ci :

« Regarde, la pluie est plus rapide que le soleil. Les anges paisibles courent

vers la mer. Les grues déchaînées, au lieu de crever petit à petit

de faim, se suicident résolument, en criant. Une vague

tout effrayée rechute dans la profondeur. Je crois ne pas comprendre

cette mort parfaite qui regarde derrière l’horizon vers l’intérieur du cosmos. » (p. 44)

ou cet autre :

« Le poète se réjouit, ses yeux s’élargissent comme dans un somptueux

délire, lorsqu’il entend ce hurlement, cette plainte, ces pleurs et ce cri

d’une hyène esseulée qui traîne affamée sur le sable et

sur les herbes dégarnies de la savane asséchée. Il se réjouit, le malheureux,

car l’Hyène le rappelle à ce qui lui manque

et à ce dont il dispose dans son rêve sauvage » (p. 82) ?

Chacun sait bien que les poètes sont spécialement tentables-tentateurs (car ils entrevoient les plus minces détails de tous les ravissements) et traîtres (leur parole suffisant à tout, tout de la vie normalement silencieuse leur devient facultatif, négligeable, et, par là, innocemment négociable), bref, qu’ils sont, comme professionnellement, du parti du diable : les poètes ont le miracle facile, et dupent spontanément ceux dont la faible inspiration ne peut déjouer la leur ! Mais ce qui fait la fière singularité de notre auteure est que la dépravation (qu’elle discerne et cible comme personne) l’ennuie : et le diable, visiblement, ne la convainc pas. C’est même d’être confidente du diable qui la dissuada de se faire sa complice. Elle désespère aussi (et peut-être d’abord) du mal, se moquant de l’ambition monomaniaque, et, au fond, de la crédule envie de son Maître. Ce diagnostic de sottise fondamentale du Diable est réjouissant, et rappelle l’idée d’Alain (Satan aime tellement haïr qu’il hait toujours quand ça lui devient déplaisant !) comme celle de Comte-Sponville (s’il fait sérieusement le mal pour le mal, quel bien peut-il alors y trouver ?)

Au fond, les poètes sont partout, même en Enfer, des Martiens, d’impossibles indigènes. Que pourrait part exemple comprendre un Satan à cette si exotique confidence :

« Nous n’avons encore jamais été justes

à l’égard des millions de garçons

qui attendent que nous leur disions

comment est la vie et combien elle est sacrée.

Ils courent derrière nous et veulent entendre

ce que nous leur disons, nous les prêtres,

mais nous avons peur et n’avons pas le droit de dire

cette vérité, que les vieillards portent dans leur poitrine » (p. 27)

Le grand poète serbe Danilo Kiš (auquel Marija dédie d’ailleurs le merveilleux « Renard du désert », p. 78-9) estimait, c’est le troisième point, que la pensée de l’auteure est essentiellement gnostique. Ce n’est pas là un gros mot, ni un jugement snob. C’est constater, en effet, que cette poétesse a une connaissance cruciale, décisive, de ce qui désespère en ce monde ; c’est relever qu’elle ne se fie ni à la permanence grecque des Idées (l’invariance répétitive de la vérité lui fait horreur), ni à la progression salutaire de l’effort chrétien (l’optimisme spirituel d’une sorte de pacte de croissance collective des âmes, avec sens irréversible et plénitude inéluctable à la clé, lui semble misérabiliste et béate imposture), mais que, chez elle, le temps (= l’inexorable fluide enchaînement) est réellement une ligne brisée, qui ni ne ramène à soi comme un cercle, ni n’avance vers l’infini comme une droite, mais assure seulement de n’arriver jamais nulle part, et au fond de n’avoir jamais eu lieu quand l’éternité initiale fera retour. Cette extraordinairement pessimiste impression (il ne se conservera rien du temps après lui, car il n’en pourrait rester qu’un souvenir ou un germe d’autre chose, qui l’un et l’autre sont temporels, donc auront disparu avec lui) donne pourtant à notre poète une sorte de sérénissime lucidité : toute liberté née pendant ou avec le monde lui paraît une illusion facile à dissiper, ayant, pour parler crûment, autant d’impact (comme dit quelque part Guido Ceronetti) qu’un tube de pommade dans un abattoir. Après tout, l’espèce humaine ne sera justement plus là, le jour de devoir constater sa propre extinction. Et à quoi bon, dit-elle, vouloir subsister « dans un futur que personne n’aimera » ? (p. 74)

Le terme de « gnostique » est, c’est vrai, peu éclairant, mais il désigne assez bien une sorte d’objectivité surnaturelle que notre poète met en œuvre, quand elle compare inlassablement les destins respectifs de l’homme et des animaux, avec une impartialité, qui paraît autant inhumaine qu’inanimale. Pour nous, êtres ordinaires, la frontière entre les animaux et l’homme, quelle qu’elle soit, ne peut passer qu’à l’intérieur de l’homme, donc se montrer relative et subjective. Pour elle, non. Elle semble savoir ce qui nous sépare absolument d’eux comme Dieu le saurait, sans pourtant le tenir de Lui. De quelle prodigieuse perspective, en effet, ces sortes de témoignages ontologiques ne relèvent-ils pas :

« … Ce sont des animaux, attristés par le malheur de ne pas pouvoir considérer

leur propre animalité avec plus de noblesse que les humains » (p. 83)

ou

« Tout a déjà existé, et d’abord le rêve,

le secret, l’incertitude dans le vol de l’oiseau.

Ce n’est qu’à la fin que les hommes sont entrés dans le cercle

pour pleurer de ne pas être les premiers à découvrir le soleil » (p. 20)

ou

« Le poète, tout comme Dieu, a confiance en la chauve-souris

qui, avec ses sens de radar ne laissera rien

changer de la centralité et de la symétrie

du Jardin-Continent-Bestiaire, qui est un concept de l’humanité,

et sa réalisation est une idée des gnostiques oubliés » (p. 81)

L’optimiste Chamfort disait que « l’enfant sourit à sa mère sous Domitien comme sous Titus » ; l’inconsolable Čudina nous dit plutôt que « le sort d’une civette est trop compliqué pour son faible esprit » (p. 70) tant sous Titus que sous Domitien ! Mais une sorte de « confiance dans le rayonnement des ombres » (p. 53), et de patience extra-lucide durant la survie finie du temps, nous font passionnément aimer cette poésie, si sensiblement et avantageusement restituée pour nous par Martina Kramer (et intelligemment présentée par Tonko Maroević) :

« Il est possible – il faut être patient – dans les pièces désertées,

dans les couloirs très peu éclairés, de rencontrer quelqu’un qui sait

comment garder les grâces péniblement obtenues. Il est possible

mais sans renoncer devant le spectre de la mort – de retrouver les germes

d’où pousseront – c’est peut-être déjà fait – les horizons stables

où les mouettes incorruptibles se livreront à la fondation

des empires où tous seront admis et personne ne sera expulsé.

Ici, il ne se passe rien d’autre, si ce n’est une permanente

et soigneuse décoration des intérieurs précieux, en attendant » (p. 52)

Editions L’Ollave

©Marc Wetzel

Une assez courte vie (1937-1986), une poétesse publiée dès 17 ans, épousant le peintre post-surréaliste Léonid Šejka (qui lui apporte une sorte de convivialité artistique et d’assurance civique qui semblaient inaccessibles à cet esprit tout en sombre fantasmagorie, tourment et repli), un visage délicat, mutin et impénétrable (une photo page 7 nous met en présence d’une Jean Seberg brune, impitoyablement charmante, qui semble, par compassion, par ménagement, garder derrière les yeux l’essentiel d’un regard tueur), une poésie surtout qui est une très troublante infatigable pensée, d’une agitée féerie et d’une amère profondeur, aussi attachantes que douloureuses (on est ravi de découvrir une telle vocation imaginative, mais soulagé de savoir ne devoir pas en croiser trop souvent).

Une assez courte vie (1937-1986), une poétesse publiée dès 17 ans, épousant le peintre post-surréaliste Léonid Šejka (qui lui apporte une sorte de convivialité artistique et d’assurance civique qui semblaient inaccessibles à cet esprit tout en sombre fantasmagorie, tourment et repli), un visage délicat, mutin et impénétrable (une photo page 7 nous met en présence d’une Jean Seberg brune, impitoyablement charmante, qui semble, par compassion, par ménagement, garder derrière les yeux l’essentiel d’un regard tueur), une poésie surtout qui est une très troublante infatigable pensée, d’une agitée féerie et d’une amère profondeur, aussi attachantes que douloureuses (on est ravi de découvrir une telle vocation imaginative, mais soulagé de savoir ne devoir pas en croiser trop souvent).