UN LIVRE NOUVEAU SUR TOYEN (MARIE ČERMÍNOVÁ), LA PLUS FRANÇAISE DES PEINTRES TCHÈQUES

par Vladimir Claude Fišera

Andrea Sedláčková, écrivain et réalisatrice, a publié en 2023 à Prague la première biographie de la célèbre peintre surréaliste Toyen, née en 1902 à Prague et qui a séjourné en France dès 1925 avant de s’y installer définitivement dès 1947 et d’y vivre jusqu’à son décès en 1980. D’autant plus définitivement qu’elle devint dès 1948 une exilée fuyant la dictature stalinienne qui s’installait alors en Tchécoslovaquie. Son œuvre fut alors interdite puis progressivement tolérée en 1965-1968 quand le Printemps de Prague la consacra parmi les plus grands plasticiens du siècle. De 1969 à 1989 elle fut à nouveau interdite. Depuis 1989, elle est devenue un classique de la peinture tchèque contemporaine.

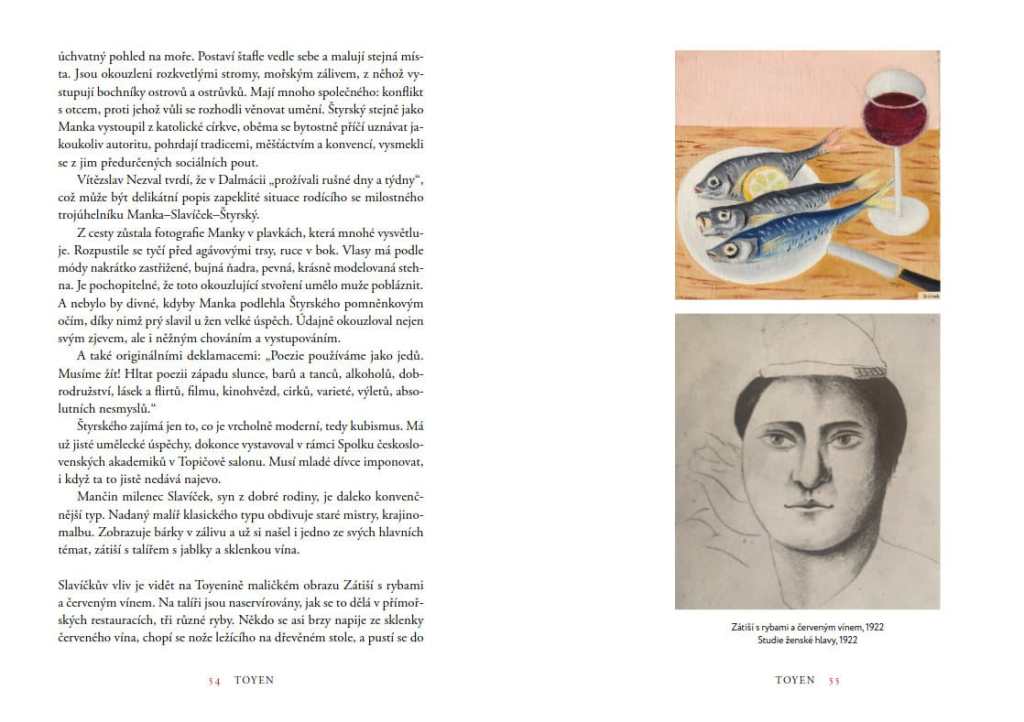

Le livre de Sedláčková, « Toyen, la première dame du surréalisme » (en tchèque, Prague, éd. Prostor, 575 pages) révèle la vie quotidienne, pas seulement les tableaux (plus de 200 reproductions, hélas souvent pâlichonnes) de cette dame aussi secrète qu’engagée dans le mouvement surréaliste de son début jusqu’à son décès. Elle est fidèlement aux côtés d’André Breton et partage publiquement toutes ses positions en faveur de la liberté inconditionnelle et de l’égalité sociale. Elle est aussi clairement féministe, luttant dans son art pour que la femme occupe une place centrale dans une esthétique libérée en tant que représentation prioritaire de la beauté et de sa réalisation par le rêve réalisé. L’auteur montre la qualité incontestable de son œuvre de l’avant-1947, et, ce dès les années 1920, époque de sa vie fort méconnue en France.

La place centrale de l’inconscient, notamment érotique et sa révélation par le jeu et les images fortes, en parallèle, des résistances mortifères à son avènement, sont d’une audace et d’un approfondissement constant tout au long de son parcours. Et ce, malgré sa pauvreté matérielle « aggravée » pas son sens de la dignité et de l’honneur personnel intransigeant. Sedláčková est la plus novatrice par sa chronique de la vie quotidienne de Toyen et du contexte particulièrement éprouvant qu’entraîne son refus de toute compromission, que ce soit sur le plan économique, social, relationnel sur le plan intime et bien sûr politique. C’est ce qu’elle exprime dans son art où elle parvient à utiliser pour les dépasser peur (de la police politique STB), chagrin dû à la mort de ses compagnons (le peintre et poète Jindřich Štyrsky puis le poète Jindřich Heisler) et solitude fondamentale que ne tempèrent que son art et ses compagnonnages avec ses camarades surréalistes.

Notons pour finir que ce livre important souffre de quelques oublis, notamment sur le fonctionnement et les activités, en particulier politiques, des groupes surréalistes français mais aussi tchèque et slovaque (notamment en 1968), sur le peintre Josef Šíma à peine cité (voir mon article «Notes sur le peintre Josef Šíma » in Bulletin de l’AFTS, n° 4, 2023) et sur le poète Ivan Blatny (voir mes traductions et surtout la somme de Martin Reiner, Básnik / román o Ivanu Blatném, (Prague, éd . Torst, 2014, 595 p.), complètement occulté. Enfin, il y a de trop nombreuses fautes d’orthographe et d’accord de mots français, surtout de noms de personnes, de lieux et de titres d’œuvres ou d’institutions, enfin d’erreurs sur la géographie, signe, hélas, du déclin de la connaissance du français et de la France en République Tchèque.

En 1981, son vieux camarade le peintre Ivan Blatny écrit à Toyen :

« la lumière rose des buissons de mai / des ateliers de Toyen / se diffuse par la fenêtre / et le drapeau surréaliste flotte au vent. /

Il a un dragon et une tête de tortue, / des pivoines, de l’herbe fauchée / et se déploie au-dessus / de Colombes sur Seine » ( en tchèque in Reiner, op.cit.).

©Vladimir Claude Fišera

Source images: ici