Une chronique de Lieven Callant

Chloé Charpentier, Nous les derniers vivants, Tarmac éditions, 101 pages, septembre 2024, 20€.

Au travers de la voix de Chloé Charpentier, s’expriment d’autres voix. Le tableau est sombre. Car ce qui semble être l’une des caractéristiques communes des voix qui s’expriment est une sorte d’enlisement, d’empêchement ou de résignation.

Le poète dont le manuscrit vient d’être refusé par un éditeur prétexte qu’il n’a pas été compris, son argumentaire témoigne d’un certain nombrilisme qui refuse la mise en question juste et honnête de son travail.

« Quand j’écris, je mets plus que moi-même, je mets l’art et ma personne ensemble sur du papier. (…)

Je cherche dans la poésie le possible de l’impossible, la réflexion de la spontanéité, et je traite dans mon écriture tous les mouvements artistiques, en maîtrisant sans pondération le tumulte du coeur humain.

Personne ne me comprend. Vous savez, les poètes maudits, ce n’est pas une vieille histoire. »

Le bleu de Klein remplace le bleu du ciel et efface par la même occasion toutes les autres valeurs du bleu. Les phrases à force, finissent par ne témoigner que d’un rapport pauvre au monde. La poésie devient une formulation parmi les autres, de plus en plus narcissique et superficielle.

La machine est comme grippée par un refus aveugle de la remise en question du mode de fonctionnement de notre société. Ce refus est aussi le nôtre, personnel, intime mais l’on sent bien qu’il résulte d’un ensemble de facteurs qu’il convient aussi d’interroger.

De l’école à l’entreprise, de la crèche à la maison de retraite, de la ferme à l’usine agroalimentaire, la mise en concurrence des êtres humains entre eux devrait nous interpeller. C’est ce qu’illustre aussi ce livre.: une mère défend le fils qui passe à la télévision au dépend de celui qui n’accumule pas les points qui attestent de la « réussite ». Une autre mère n’est pas en mesure de comprendre la force créative soupçonnée dans la fille qui n’obtient pas la moyenne à l’école. Jessica subit les effets dévastateurs de porter une étiquette, un symptôme au lieu de recevoir la reconnaissance nécessaire à son développement harmonieux.

« La gosse c’est une mongole elle est pas normale »

« La mère s’inquiète pour sa fille elle

veut de la réussite des résultats un timing impeccable quinze ans tout se joue le lycée les études tout se joue vous comprenez

la lecture ses rêveries passe-temps un tantinet secondaires il faut

qu’elle travaille plus et plus vite

le temps de la lecture est secondaire la vie n’est pas un roman»

« la réussite les résultats scolaires ça c’est important c’est capital SON CAPITAL c’est la course le chronomètre »

Ces voix, ce sont les nôtres ou celles que l’on entend et écoute trop souvent. Lâcheté ou ignorance, impossibilité ou incapacité. La question se pose. Pourquoi? Comment en sommes-nous arrivés là?

Chloé Charpentier alterne les textes, modifie son style, expérimente de nouvelles manières de dire les choses. Par voies directes, par des chemins qui exigent de nous, ses lecteurs de passer par plusieurs palettes d’émotions. Colère, indignement, pitié, indulgence, refoulement, exaspération, isolement. Pourtant au bout de notre désespoir pour y répondre, l’auteur fait appel aux mots. Ceux du poème. Porteurs d’utopies, de naïveté pour certains. Il s’agit pour Chloé Charpentier de mettre en avant nos mots. Nourris, forts, ouverts, mûrement réfléchis, spontanés. Nos mots et pas ceux qu’on nous inculque à coups de fouets publicitaires, à force de dénigrements, de renoncements. Pour Chloé Charpentier, la poésie peut jouer un rôle fondamental, de transformation, c’est ce qu’elle annonce dans sa préface et qu’elle nous fait découvrir au travers de ce livre pour qu’on puisse y croire et la suivre dans ses cheminements. Elle dénonce certes, mais au bout du compte se prononce pour plus d’acceptation de soi, de l’autre.

Le temps tousse ses quintes frêles

et fait pousser dans l’herbe

des étoiles fanées

des millions d’années en arrière

Dans la préface l’auteur fait référence à un livre: La révolution d’un seul brin de paille, écrit en 1975 par l’auteur japonais Masanobu Fukuoka. L’agriculture se réinvente selon un modèle qui prend soin de la terre, des plantes, des animaux et des êtres humains qui la cultivent. Cette méthode par sa simplicité, sa sobriété s’adapte à bien des écosystèmes sous différentes latitudes, elle se répand grâce aux adeptes de la permaculture. La petite révolution touche d’autres domaines, la vie créé des liens, si l’on prête une attention curieuse à ce qu’elle nous offre. Du brin de paille, à la plante, de la plante au sol, du sol aux organismes vivants, du vivant au rêve et à la pensée, du vivant aux mots du poème.

Nous, les derniers vivants,

nous à la langue singulière,

abreuvés de l’instant et coupables de fuite

l’escarpement du terrain nous effraie – pente

insidieuse et montée perfide -.Où poser nos pas?

Comment débarrasser le sol de toute cette poussière?

Le glissement des corps nourrit notre langage,

le clapotis des morts dans les courants des rivières et des fleuves

engorge notre rhapsodie.Mais nous, qui demeurons,

qui baissons les yeux vers ceux-là qui chavirent,

nous dont le devoir est dicté par nous-mêmes

s’il en est encore un,

sommes ceux-là qui ne feront rien,

qui sauront seulement donner un corps à ce triste paysage – un corps de plus ! –

que verront peut-être ceux qui glissent toujours et qui nous regardent fuir dans notre immobilité.

Chloé Charpentier sent qu’à l’instar d’un brin de paille, il ne faut à nos jardins, à nos poèmes, qu’un tout petit élan pour produire une révolution salutaire.

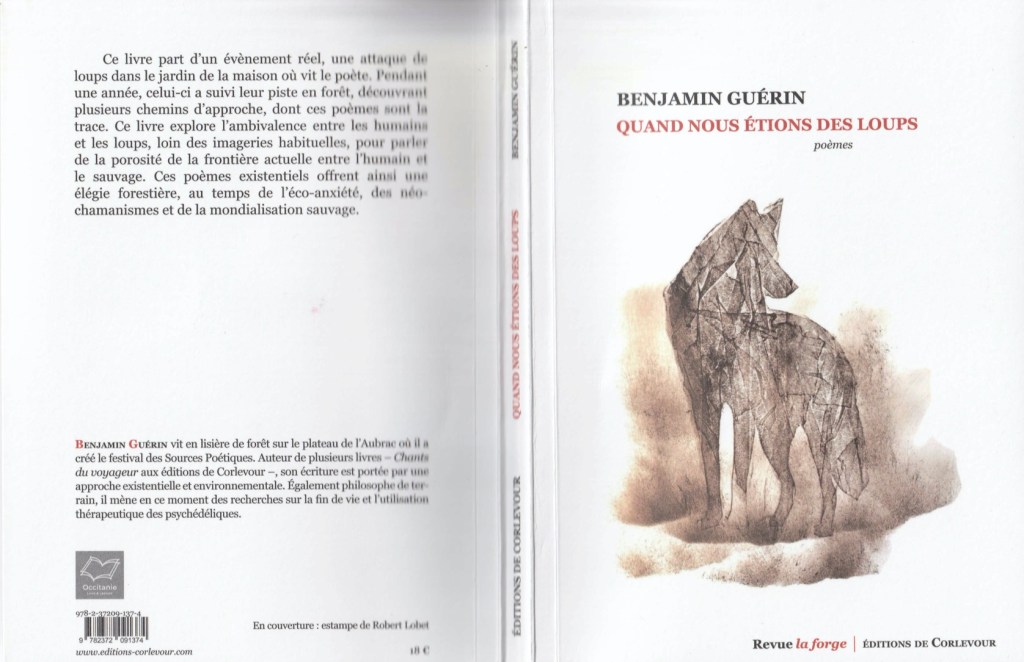

Le choix d’un papier de qualité, d’un format agréable, d’une illustration de couverture parlante, une encre de Chine de Clémence Pierrat, tous ces éléments ajoutent de l’éclat à ce livre surprenant.