Chronique de Nicole Hardouin

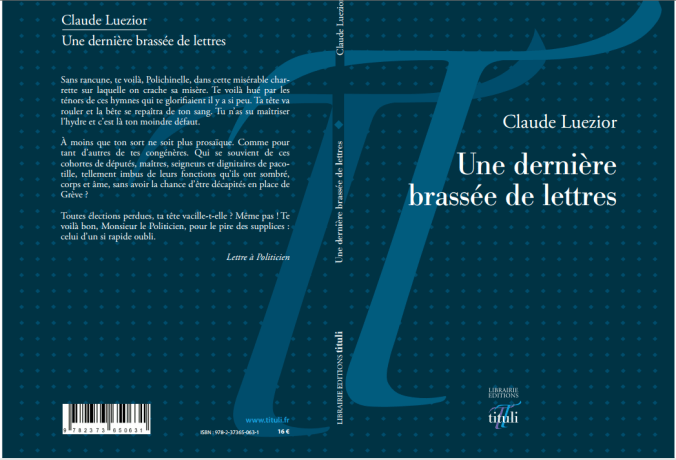

CLAUDE LUEZIOR, UNE DERNIÈRE BRASSÉE DE LETTRES, Éditions tituli, Paris, déc. 2016

Aujourd’hui, hélas, on n’écrit plus guère, on envoie des courriels souvent porteurs de banalités ou des sms à l’écriture glauque. Que chacun se demande : à quand remonte la dernière lettre reçue, hormis papiers d’affaire et publicité ?

L’art de la correspondance aurait-il complètement disparu ?

Heureuse surprise, dans ce recueil, UNE DERNIÈRE BRASSÉE DE LETTRES, Claude Luezior, que nous connaissions comme essayiste, romancier, poète, nous fait redécouvrir, en Voltaire moderne, les plaisirs d’un courrier sensible, drôle, tendre, voire piquant. Il déploie les mots de l’envers quand les ourlets sont décousus. S’étalent alors devant le lecteur bon nombre des travers de notre société.

Chacune de ses missives a un ton particulier. Nous pensons à Rilke qui écrivait : « si tu veux réussir à faire vivre un arbre, projette autour de lui l’espace intérieur qui réside en toi. » Il nous semble que ces lignes s’appliquent parfaitement à Luezior qui, depuis des années et sous plusieurs formes littéraires, fait vivre sa pensée grâce à une forêt de mots et d’images aux essences diverses.

Lettres-réverbères tissées dans les murs du silence, lettres-miroirs où s’abaissent les masques. Lettres-foudre où passe l’orage, lettres-visages où luit le visage de L’Homme, nu dans ses déchirures. Lettres qui tirent l’eau du puits pour mieux nous abreuver.

Dans ses trente-deux textes aux tonalités différentes, l’auteur s’adresse à des correspondants multiples et inattendus.

Avec humour, le voici qui cite sa correspondante : avez-vous pensé à la santé pulmonaire des contractuelles ? C’est certain leurs alvéoles ne sont pas moins précieuses que les vôtres. Avec réalisme, l’écrivain-soignant interpelle un assureur sans âme : tu me parles client, je te dis patients qui souffrent… Avec sa plume acerbe, il écorche le Politicien : tu étais sur ces estrades où bivouaque le pouvoir, ensorcelant la plèbe de tes verbiages et de tes promesses. Dans ta nasse frémissante, la soif des uns, la concupiscence des autres.

Le médecin Luezior apparaît souvent de façon poignante. On sent l’homme à l’écoute d’un être qui attend tout de lui. Pour exemple, sa Lettre à la Mère d’un enfant handicapé : quand on est dans le faire et que l’on ne peut pas. Dans sa Lettre à Maison de Retraite, on ne peut également que partager le regard sans concession mais tellement sensible du neurologue sur les résidents qui résident sans résister, alignés comme noix sur un bâton… Claude Luezior sait aussi, sabre au bout de sa plume, souligner les travers d’un système qui coule (ou s’écroule ?) de plus en plus en vite. Ainsi, dans sa Lettre à Tambour battant : on t’a donné des buts que seul un compte en banque reconnaîtra. On t’a légué l’arythmie d’un temps social que tu as perdu, une progéniture que tu n’as pas vu grandir, une femme qui ne te reconnaît plus. Une complicité s’établit instantanément entre le créateur et le lecteur. Lequel, devant la pâte de Luezior, se fait levain.

L’auteur dénonce avec humour les idoles de cette même société : qu’un adolescent ait vu, tous médias confondus, dix ou quarante mille meurtres jusqu’à sa maturité ne suffit pas… Encore Monsieur le Programmateur, encore ! Vous trouverez bien un psychologue pour clamer que cela n’est d’aucune importance, (Lettre à ma Chaîne de Télévision). Par ailleurs, la tendresse est souvent présente : dans une Lettre à ma Cousine, le poète se souvient de ses premiers émois d’adolescent devant cette superbe jeune fille : tes doigts d’ange déposent sur le gramophone un disque de Barbara : l’Aigle noir tournoie. Ton buste se fait souple, tes lèvres brillent. Je ne sais si je suis envoûté par les transes du vinyle ou par ta présence. Pudeur et parfums se tressent avec délicatesse.

Ces lettres sont des tourbillons, des valses lentes. Ce sont des pensées qui se donnent, se prennent et que l’on retient. Fusion, effusion, îles secrètes où s’ouvrent les tabernacles et se cassent les éperons. Le lecteur vit pleinement cette correspondance où l’on observe un quotidien qui nous échappe, où irradie un Essentiel que l’on occulte si souvent.

Comme l’écrit Claude Luezior : avec dix grammes d’écriture, mettons le feu au désert que l’on nous propose. La poésie n’est pas langue morte. Elle ne cesse de vivre au pays de Canaan. Mais pour cela, Poète, quitte ta tour d’ivoire : ensemble, il faut marcher !

En refermant ce recueil, nous n’émettons qu’un regret : mais pourquoi donc Une dernière brassée de lettres ? Non, encore une gerbe ! Encore ! Et que flambe la joie de lire ces lettes-portes pour vivre au-delà des lignes qui ensemencent la lumière !

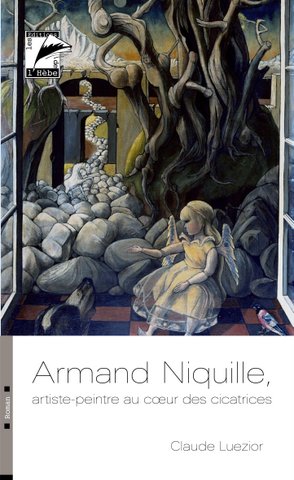

Claude LUEZIOR : ARMAND NIQUILLE, artiste-peintre au cœur des cicatrices ; Éditions de l’Hèbe, 2015

Claude LUEZIOR : ARMAND NIQUILLE, artiste-peintre au cœur des cicatrices ; Éditions de l’Hèbe, 2015