Une chronique de Michel Bénard

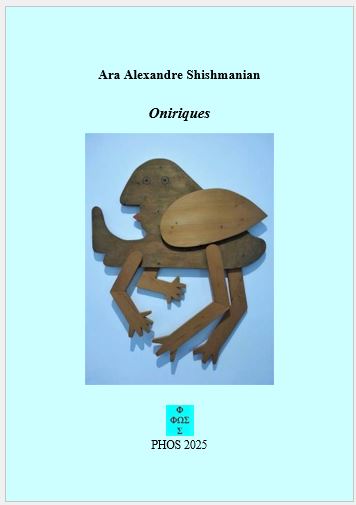

Ara Alexandre Shishmanian, Oniriques, Editions PHOS 2025, Préface et Traduction Ara Alexandre Shishmanian et Dana Shishmanian, Préface Dana Shishmanian, Illustration de 1ere de couverture Victor Brauner, Format 14 ½ X 21, Nombre de pages 154.

Au-delà de ses méandres et arcanes nous pouvons comprendre « qu’il nous reste à survivre en réinventant l’écriture. » C’est exactement sur cette voie que s’engage le poète insolite et singulier, Ara Alexandre Shishmanian.

« Oniriques » ce nouvel ouvrage qu’il nous présente aujourd’hui ne trahit pas son titre, c’est un véritable chant intuitiste, surréaliste qui nous entraîne en des dédales déroutants où le lecteur risque parfois de s’égarer.

Ara Alexandre Shishmanian nous propose une œuvre qui vient de loin, au-delà d’un contexte poststalinien où l’onirisme comme l’hédonisme non conforme au parti étaient proscrits. C’est bien cette contrainte qui a donné en partie toute sa force à l’écriture de notre narrateur.

Un poète a toujours besoin de rêve, le simple fait de choisir une œuvre de l’artiste surréaliste Victor Brauner en première de couverture en dit long sur l’intention de l’auteur. Voici une écriture poétique qui brise les codes en nous transportant dans un espace se situant entre le profane et le sacré. La touche mystique n’est pas loin. Cette œuvre contient une musique syncrétique, mélange ou fusion des pensées et des religions.

Ara Alexandre Shishmanian est un brillant intellectuel qui nous guide sur des chemins singuliers auxquels nous n’avons pas toujours accès. L’écriture est des plus personnelles déroutant souvent le lecteur, c’est le règne de la métaphore, du symbole, du paradoxe. Le chemin est incertain, alambiqué, où les plus intrigantes rencontres sont toujours possibles. Avec cette écriture nous oscillons entre une réalité indéniable et une note surréelle sous-jacente qui donne tout son piment à l’écriture. « J’écris en rêve un livre que je ne comprends pas. » Ici en cet espace intemporel, le fou, le clown, le chaman peuvent se croiser et faire ensemble une partie du chemin de vie. Cette vie souvent se révèle être une déchirure permanente entre les cendres et les larmes.

Voyage étrange, surprenant et pourtant poétique où l’auteur lui-même s’étonne, ce qui n’est pas sans nous rappeler un certain « Je, est un autre » cher à Arthur Rimbaud.

Au travers de son transport poétique Ara Alexandre Shishmanian franchit le Stix et rejoint les enfants innocents qui jouent parmi les cercueils blancs. Le monde des hommes est tellement frelaté que l’insolite est toujours au rendez-vous.

Indéniablement nous traversons des espaces d’authentiques puretés poétiques, nous y croisons des diamants ciselés, notre poète est à sa façon une sorte d’orfèvre, qui joue avec les contradictions, les contreformes. L’étrange est dominant, j’imagine bien dans mes fantasmes, Ara Alexandre Shishmanian comme sage ou gourou alchimiste parmi ses cornues.

Non, ne cherchez pas la ponctuation, car ici aussi notre narrateur se lance un défi, il réinvente un langage, une écriture, une vision hors norme où le temps se fait jour et ténèbre, poussière d’or, chandelle ou squelette.

Dans cette poésie nous avançons à pas comptés, prudemment, car nous risquons vite de nous égarer, pour nous retrouver dans une situation inextricable où l’absurde côtoie la raison.

Oserai-je dire que la poésie de notre scribe est hiéroglyphique, je m’interroge ! « J’étais – mais je ne voyais pas – j’étais – » Tel le polyèdre, la poésie ici est porteuse de nombreuses facettes énigmatiques, elle est un exil où il faut savoir prendre le risque de franchir des labyrinthes, de défier les Cerbères de l’univers. Le voyage au cœur de la pensée « schishmanienne » est à la fois helléniste et dantesque, notre poète compose et construit des images étranges de notre monde préoccupant et incertain, mais néanmoins il n’a de cesse de croire encore et toujours à l’amour.

Cette œuvre singulière nous plonge dans l’absurde de notre société dite « humaine » mais qui pourrait aussi très bien s’associer aux travaux des adeptes de l’école de l’Oulipo chère à son fondateur Raymond Queneau, à Georges Perec membre majeur du mouvement etc.

Ara Alexandre Shishmanian est un poète qui joue de la dérision, de l’absurde, il aimerait s’envoler avec des anges verts, des chimères et des fantômes sortis de la fabrique, mais néanmoins il use de formules rassurantes telles « des flammes tiennent les oiseaux des hauteurs dans leurs mains » ou encore « barques esseulées – simples images – pareilles aux anges d’un tableau – » « une feuille de crépuscule géant parsemée d’étoiles. »

Notre poète érige son codex, son langage, sa propre expression, qui nous bousculent et nous déroutent tout en nous offrant d’étonnantes fleurs inconnues. Par la magie du verbe Ara Alexandre Shishmanian va jusqu’au transfert de lui-même, au dédoublement, sorte de phénomène d’ubiquité.

Il faut bien se séparer, alors je conclurai sur cette citation personnelle : « Il ne suffit pas à la poésie d’être sincère, elle se doit surtout d’être libre ! »