Une chronique de Marc Wetzel

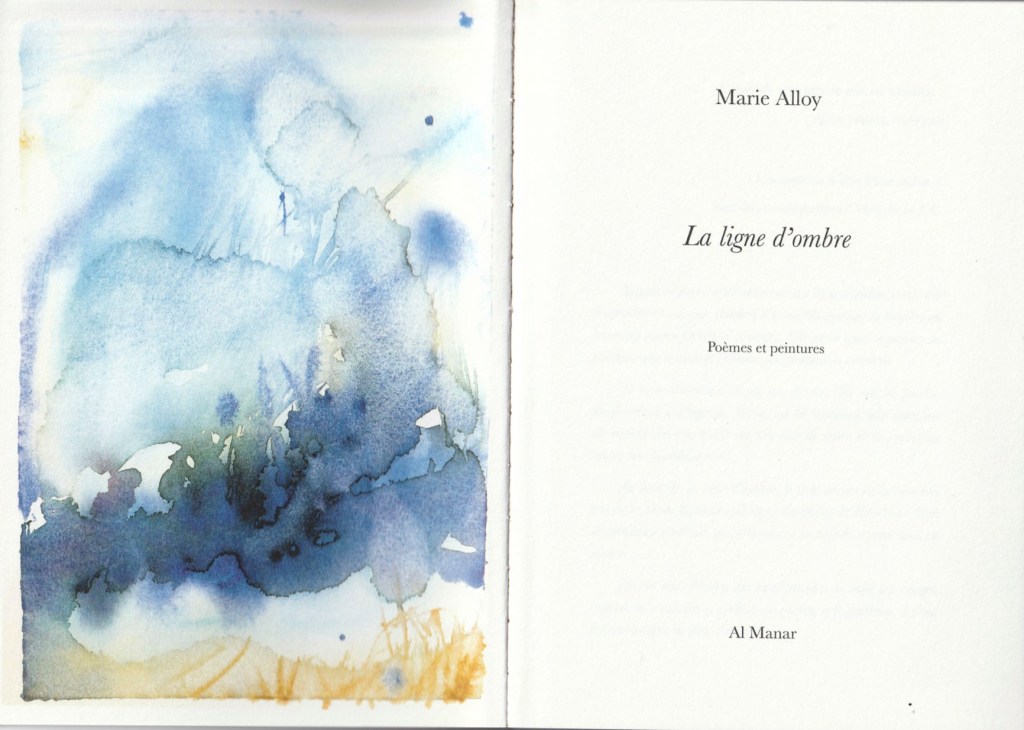

Marie ALLOY – La ligne d’ombre – Poèmes et peintures, Al Manar, juin 2024, 116 pages, 20 €

« Nous voudrions garder de nos saisons

la demeure d’ombre où reprendre source » (p.108 – derniers mots du recueil)

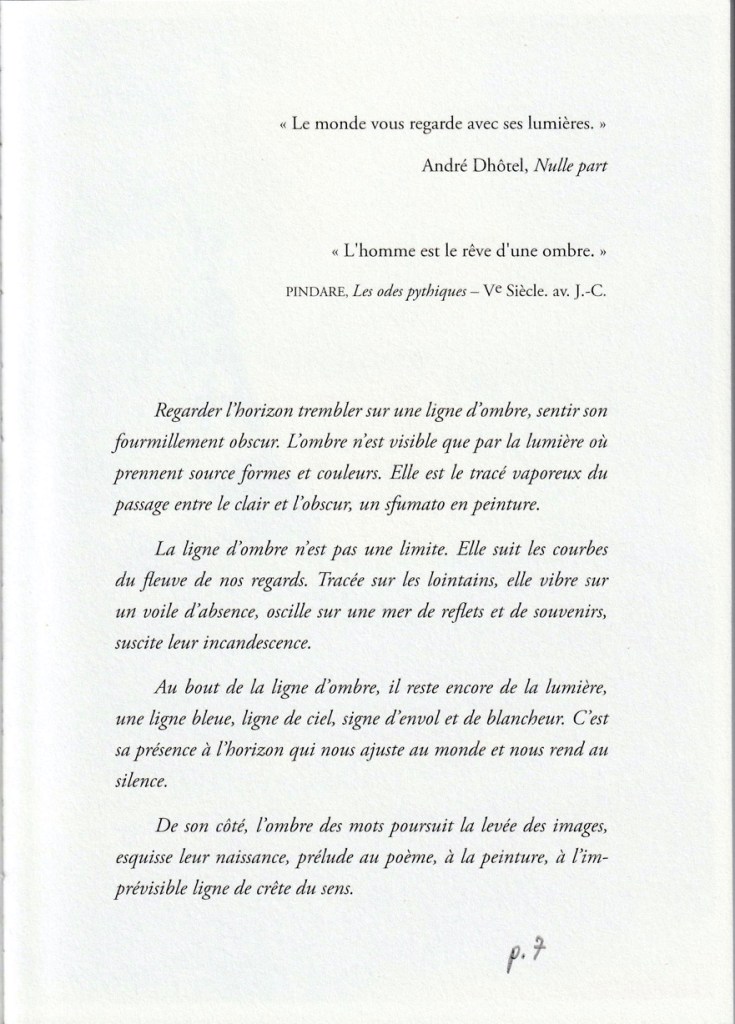

L’ombre, ici, est guide plutôt que lacune : c’est cette ligne flottante et plus foncée – comme un petit tunnel orageux qui passe – , un mince endroit plus chargé ou condensé, où l’on y voit moins clair, bien sûr, mais où voir vient et revient spontanément, pour comprendre le reste. L’ombre est une ligne de contraste utile à la compréhension : elle réorganise ce qu’on voit mieux qu’elle. On repasse par elle afin de saisir mieux la lumière. Son bain sombre, au passage, renouvelle le regard. La ligne d’ombre picturale est voulue et décisive : elle est, par nature, consciente et libre. Elle indique, dans le monde représenté, où et comment s’y tient sa représentation réussie – et elle est là pour que notre regard puisse toujours faire autrement et nuancer, à chaque considération, sa vue du reste. Consciente : elle nous fait voir comme elle voit elle-même. Libre : on s’y replonge pour avoir autrement présence. C’est comme la réserve contemplative propre du peintre, le terrier d’où sort (et qu’ira regagner ?) son regard. Un peintre qui par principe ajoute des images au monde ne peut pas s’y tenir comme les autres, de même qu’un poète ajoutant formules à la voix humaine n’y campe pas seulement, il la renouvelle, et la sanctifie, lui aussi, de son effort de comprendre, de son intrusion créatrice :

« Dans le vacarme des couleurs

souvent l’ombre est une intruse » (p.79)

Ce que comprend un peintre, c’est le lien de la lumière obtenue par elle ou lui avec une sorte de lumière natale qu’il sent être celle de tous. Son regard spécifique (spécialisé ?) fait toujours voir un lien de la lumière à elle-même. Comme un(e) poète : ce qu’il comprend, c’est le lien de la voix obtenue à une sorte de voix native (pré-articulée, potentiellement polyglotte, Sésame espéré et craint des cordes vocales) – d’où l’émotion particulière d’un descendant retrouvant le carnet manuscrit d’un ancêtre, y découvrant la graphie d’une main perdue, l’écriture qui n’a pas fait entendre une oeuvre. Aussi troublant qu’un brouillon de testament olographe retrouvé dans les papiers (jaunis) de quelqu’un de ruiné, dément, fantaisiste ou jusqu’au bout hésitant – qui n’aura eu que ces pattes de mouche à léguer.

« Une nuit nos rêves ont retrouvé

les visages exacts intacts

du père et de la mère

Chacun a traversé le temps

leurs mots ne sont plus vivants

que dans leur écriture – leur voix perdue

Oui ils sont vivants

vivants dans notre manque

et nous leur écrivons

pour nous entendre » (p.18)

La nostalgie n’est pas seulement régressive; car elle atteste que la conscience de soi peut survivre en autrui (tel mort auquel je pense peut encore me faire rougir) : l’indépassable y reste navigable, et l’eau apparemment croupie d’un esprit peut être nagée plus bas. C’est le propre de l’être humain : l’absence peut répondre (même peu ou mal) à notre prise de conscience d’elle. C’est qu’en étant alors consciente et parlante, la vie des disparus émettait d’elle comme un témoignage de sa présence, se faisait capable d’une attention au monde qui l’objectivait en retour. Parler, et même se parler à soi-même en silence, c’est s’inscrire dans le monde, puisqu’on y use de mots qui ont déjà entendu la vie, on héberge ainsi en nous l' »amont » – subsistant, à la fois béni et crucifié – de notre propre présence :

« Quelqu’un écoute derrière la porte

Est-ce ta mère ton père

ton frère tes enfants

ou ton Amour ?

Ce quelqu’un c’est peut-être toi

ou ton double ton leurre

ou l’âme de ton âme

ou le temps mis en croix

ou l’avancée d’un mot

en amont de toi » (p.46)

Mère et père, bien sûr, sont producteurs et gardiens de cet amont. Ils n’ont pas seulement parlé à l’enfant, ils se sont parlés devant lui, ils lui ont fait comprendre ce qu’est se comprendre. Conscience et liberté joueront naturellement à papa-maman dans l’esprit de l’enfant. Conscience d’abord maternelle ? (« Sans l’ombre maternelle/ il n’est pas de pays natal« , p.80), puisque conscience est d’abord pouvoir d’être gros de soi, et d’en accoucher sur mesure; et liberté d’abord paternelle ? (« Là où demeure/ la dernière étoile paternelle/ la liberté est sous les feuilles/ un couloir de vent/ au fond de la fosse commune/ un carré de ciel » p.48), puisque liberté est ce courant caché de vivre autrement. La mère « mendie » notre survie (« superstition » signifie, on le sait, « superstites essent » – en latin, « que nos descendants subsistent » ! -, voeu que ce à quoi on a donné la vie puisse se la redonner, et qu’elle se dépasse elle-même assez pour produire ce qui la protège !), et le père proclame notre autonomie, notre foi continuée en nous-même, notre légitime souveraineté intérieure. Il parie sur la beauté de nous accomplir, sur la possibilité que là où les années réelles se terminent et qu’une vie ait son terme, les années vécues se prolongent et que vivre garde son « autre résonance » :

« Où l’âme nous offre son apaisement

la beauté s’accomplit à la source

Il n’y a pas de paradis

mais l’oiseau des souvenirs volète dans nos nuits

et nous veillons sur l’inattendu

pour que l’absence vive

– dans le devenir » (p. 103)

Cette poète-peintre (née en 1951, par ailleurs éditrice) est mystérieuse et généreuse. Elle a, de toute évidence, la générosité de ce qui nous donne de vivre autant qu’elle. Mais elle a aussi le mystère des gens hantés par l’absence ( par ce propre de l’homme, qui est aussi son impossibilité de rejoindre la pleine présence d’une pierre ou d’une bête) – absence murmurante des morts, absence inconditionnelle de Dieu, indépassable mutisme des formes et couleurs dans la peinture et insaisissable voix du regard dans la poésie. Toujours et partout c’est sa lucidité qui prie :

« Dieu est témoin Dieu est solitude

Certains le contemplent comme une misère

Pour d’autres il est un souffle une langue de sable

où crient des goélands comme des hommes

Il est dans ce bleu qui ancre les eaux au sol

Il est ce granit rose rongé par l’érosion

Il est avec ces arbres effilés

qui flambent un soir d’hiver

Il se dérobe à notre vue notre vie

sans cesse soumise à conditions

Il se niche sur la ligne d’horizon

avec le chien battu

Il protège nos morts avec des feuillages

de mots que personne n’a jamais entendus

Il est là il nous parle depuis l’inconnu

Sa confiance surplombe chacun de nos actes

Il entrouvre nos regrets leur offre une rose blanche

– ce pur héritage du coeur

Comment nommer ce qui ne peut se dire ?

Le corps rompu se relève

La peinture converse avec sa genèse

et les jours ne comptent plus

Certains crient au feu

sous la ligne d’ombre

Notre candeur aurait-elle quelque chose à voir

avec l’art de mentir ? » (p. 68-69)

—–