Une chronique de Gérard Le Goff

Claude LUEZIOR, L’itinéraire, Librairie-galerie Racine, Paris, ISBN : 9 782243 048704

En parcourant — le choix de ce verbe n’est pas anodin — le nouveau livre de Claude Luezior : L’itinéraire, le lecteur peut être en droit de se demander pourquoi son titre figure au singulier alors qu’il se voit proposer au fil des pages une multitude de parcours. Seule une lecture attentive nous permettra de comprendre cette « singularité » affichée.

Dans son Liminaire, le poète s’interroge à la fois sur une finalité possible à donner à son recueil et sur l’accueil que vont lui réserver ses lecteurs : Ces arrêts sur images peut-être vous rendront-ils heureux ? Cette notion cinématographique est à mon avis essentielle (on trouve d’ailleurs un texte avec cet intitulé page 100) pour comprendre la démarche de l’auteur. Rien à voir avec le touriste qui filme ou photographie à tout va. Chacun de ces « arrêts sur images » pour l’écrivain devient occurrence à interroger le monde et à s’interroger sur le monde.

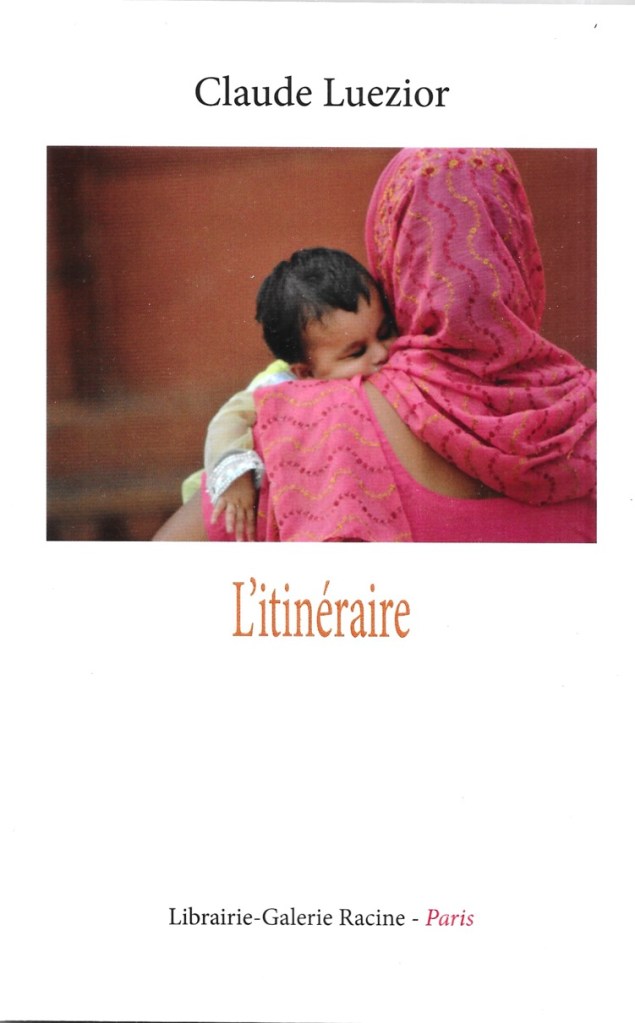

Le premier texte (Amour en héritage) nous renvoie à l’illustration de la couverture. Il s’agit d’un cliché réalisé en Inde qui représente un enfant (vu de face : le visage et une main visibles) endormi dans les bras de sa mère (vue de dos et donc invisible — imperceptibilité que renforce le port d’un ample voile couvrant) ; une photographie que son auteur commente ainsi dans le poème précité : L’Inde / sous les paupières closes / d’un seul enfant. Claude Luezior semble ici vouloir nous faire réaliser — en dépit de la distance terrestre qui le sépare de son pays et plus encore de l’éloignement de soi que procure la découverte d’une civilisation « autre » — que cette image (dans laquelle deux êtres tentent de s’approprier / leur infinie tendresse) révèle et illustre, et ce malgré une présence charnelle en partie occultée, le concept universaliste de l’amour humain.

Pour pouvoir témoigner de ses errances, l’écrivain, même s’il maîtrise la technique photographique, a besoin d’un outil manuel et portatif. Claude Luezior aime à remonter le temps (autres pérégrinations) et rappelle que les premiers écrits furent effectués par des scribes qui usaient de roseaux taillés pour graver des tablettes d’argile. Avec l’apparition de l’encre, ils purent tracer leurs signes sur le papyrus puis le papier. L’écriture n’aurait pu exister sans le calame, la terre et le tanin. Aujourd’hui encore et toujours l’encre s’impose : encre / indélébile / noire de mots / qui désormais / hante mes fibres / et qui dévore / ma cervelle / à petite cendre (page 9).

Ainsi « armé » de sa plume — ce prolongement qui se veut peut-être « séculier » de la main et du bras —, le poète va parcourir les rues de différentes villes, certaines confondues dans l’anonymat de la modernité, d’autres identifiées : Helsinki, Amsterdam, Marrakech, d’aucunes, enfin, si familières qu’il ne sert à rien de les nommer.

En cours de route, le poète observe, s’émeut, aime, s’indigne, prend pitié, se moque… Il va user de tout l’arsenal du langage : ironie, amusement, émotion, clairvoyance, pitié, colère… Les activités humaines constituent pour lui une source permanente d’étonnements, de sujets de réflexion et d’objets de raillerie. Autant d’ « arrêts sur images », de vignettes précises, de « zooms » allègres, de « travellings » révélateurs…

Ainsi, dans une brasserie, faisant montre d’une verve rabelaisienne, il s’étonne et s’écœure de la surabondance de nourriture, quand convives et compères bâfrent d’importance : s’exclament par tablées / les veilleurs de bombance (page 13).

Question restauration d’ailleurs, Claude Luezior, que l’on devine gourmet, dénonce avec humour les supercheries exotiques. Dans Pas si chinois ? après avoir énuméré les nombreuses spécialités proposés, il annonce : le chef de ces très chinoises chinoiseries / le chef, mais oui, est un Italien (page 48).

Ailleurs, dans une Onglerie d’Helsinki, il souligne la frivolité d’une femme : elle ressort, la silhouette reste grise, / mais ses mains devenues orchidées / et ses ongles resplendissent / désormais d’une suédoise royauté (page 15), tout aussi bien que l’attitude futile d’un homme dans un Salon de coiffure où tout se fait au nom d’une religion / celle du bien-paraître (page 33).

L’auteur s’attarde encore dans une parfumerie, paradis des artifices : eau de senteur / en embuscade / écrins et ivresses / d’illusions graciles (page 16)

Il manifeste une certaine complicité avec une mercière dont le chat dort dans […] un panier / empli de mohairs et de cachemires (page 35) rendant celui-ci invendable ou bien encore montre de l’affection pour une fleuriste chez qui l’éphémère ne peut que s’accorder avec la beauté (page 45).

Mais la ville est aussi un vaste espace de recel où des conservateurs, épris des vestiges du passé, animent de bien secrets musées : l’antiquaire / polit / ses vieilleries / en jachère / mais le Grand Siècle veille / avec ses bougeoirs, guéridons / feuilles d’acanthe et lustres (page 26).

Il cède aux mirages d’un souk mais demeure rétif aux sollicitations des agences de voyage : le vendeur d’archipels / vous ensorcelle de pépites / escapades très gourmandes / et routes sans pollution (page 42).

Certains artisans bénéficient de son admiration, à l’instar des horlogers : les garde-temps et leur savoir-faire / tout d’or et de couronnes en titane / leur donnent des airs de princes / domptant les secondes précieuses (page 51). Mais aussi une vendeuse de journaux ou un joaillier.

Les pharmaciens n’échappent pas à ses sarcasmes. Un commerce comme un autre ? Certes pas quand il s’agit de santé. Cette course au bien-être laisse pourtant parfois perplexe : les croix vertes ont-elles remplacé / les Christ en croix de nos cathédrales ? / qu’importe, on va de suite s’occuper / de votre porte-monnaie bien rempli (page 55). Comme il assassine les banques où courent les espèces / comme rats apatrides (page 21).

L’écrivain ne cherche pas non plus à éviter les zones nocturnes aux vitrines peuplées devant lesquelles autour de minuit maraudent les phantasmes et les paumés (Minuit, Amsterdam).

Il porte encore un regard réjoui en baguenaudant dans un vide-grenier où l’on peut trouver pêle-mêle : sabres pour corsaires / et dinosaures à la retraite (page 60).

Ce même regard malicieux et bienveillant s’attache à observer les plus humbles : un vieillard, un poivrot, un bouquiniste, une kiosquière, cette concierge de la ville (page 57), etc.

Claude Luezior est captivé et rend captifs ici un paysages, là une vitrine, tout un kaléidoscope de personnages et puis des rencontres d’exception.

L’itinéraire, cette suite de fragments, trouve en cela son unicité de devenir un livre unique qui est le livre d’une vie. La vie de Claude Luezior, l’existence d’un « honnête homme » (au sens classique). Cette itinérance n’est pas errance puisque tous les chemins empruntés convergent vers l’essentiel : l’amour de la vie — malgré tout. Même si l’amertume — un sentiment peu familier chez l’écrivain — pointe son museau gris au détour d’une page : au comble de la solitude / je n’ai pas réussi / à joindre les deux mots / pour féconder / les lumières de la ville (page 63).