Une chronique de Marc Wetzel

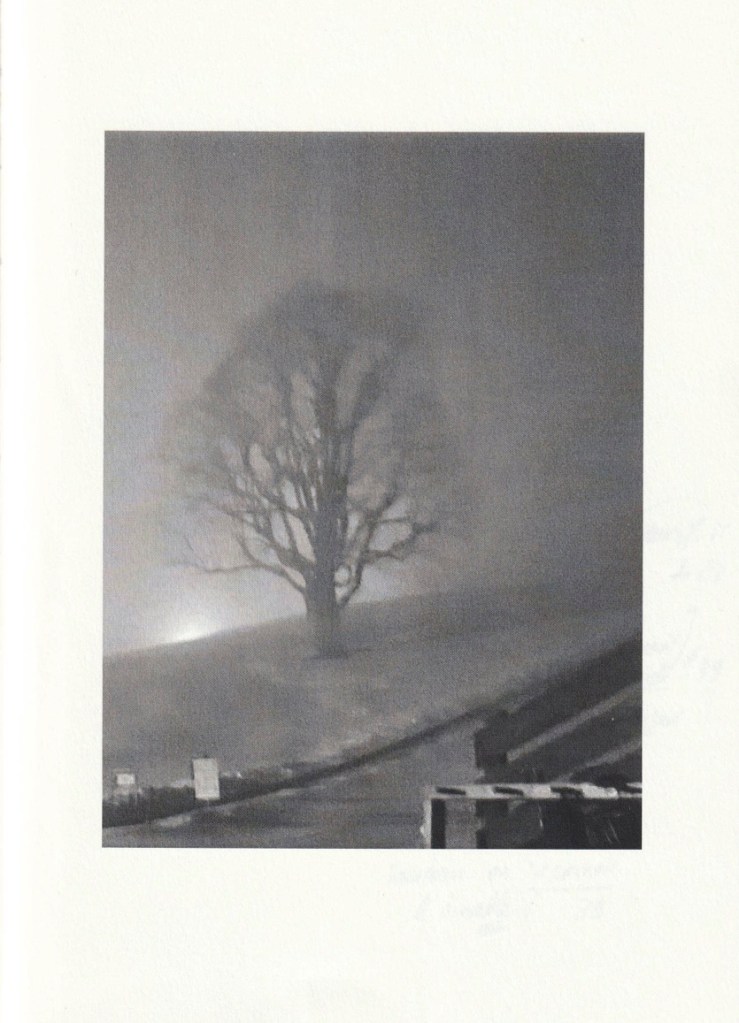

Janine MODLINGER, Ce Bruit d’Univers, en frontispice, une photographie par l’auteure, Le Taillis Pré, 90 pages, 2025, 16€

« Contre l’insensé du monde, la mer et ses coulées de nacre.

À la terrasse, même parmi les bavardages, elle demeure immobile, elle écoute le silence et la mer, retirée au loin, délaissée parmi les sables.

Cet horizon de lumière lui suffit. Elle rencontre la plénitude. Revenue là, sur ces sables, entre mer et ciel, dans la présence » (p.45)

De ce « bruit d’univers » qu’évoque, en son titre, cette poète presque octogénaire, on la sent convaincue de deux choses : d’abord qu’il l’appelle à lui répondre sans qu’elle sache bien de quoi il est fait (et sans du tout qu’elle souffre de l’ignorer), ensuite qu’elle y discerne une sorte d’indication de beauté et d’apparition de bonté que son écriture peut transcrire et veut partager. Les quatre parties de ce petit livre sont autant de lieux de réception, des sortes de studios naturels d’enregistrement de cette rumeur de la Présence (successivement : Essaouira, la Turquie, Trouville et l’Eiger suisse), mais notre voyageuse est d’une saisissante et délibérée lenteur (« Quand on voit des choses en courant, elles se ressemblent beaucoup« , disait le jeune Alain), et, malgré l’acuité des notations, le carnet touristique reste vierge (plutôt que penser en voyageant, elle paraît préférer voyager en pensant – même si elle profite de l’univers accessible pour s’aérer, justement, la pensée). Elle ne regarde si bien les choses que pour en être prise et portée, elle dit exactement : traversée. C’est du monde même qu’elle attend ses idées, soucieuse seulement de se placer à l’endroit où l’apparition du monde à lui-même (car dès qu’il fait jour, les choses s’apparaissent mutuellement comme vous et moi, fidèles usagères et interprètes du bain de lumière générale) peut s’intercepter. Un bref avant-propos de l’auteure le dit nettement et suffisamment :

« Il ne s’agit pas de voyager, encore moins de faire du tourisme. Il s’agit d’aller dans le monde en se laissant traverser par lui. Le dehors rejoint le plus intime.

Ainsi sera suscitée la rencontre, car on rencontre un lieu comme on rencontre un être humain.

Il y a un éclair, une re-connaissance immédiate.

Ici et là aura lieu pour nous un jaillissement, une parole secrète, venue du profond. Une révélation.

Ces pages en sont la trace » (p.11)

Ce qui ne pourrait être ici que des mots (rencontre, révélation, monde, ou reconnaissance …), un simple dépliant d’âme, atteint pourtant tout de suite l’essentiel : d’abord, oui, l’espèce humaine seule rencontre le monde (ou les lieux comme autant de visages du monde), parce qu’elle prête à ce monde l’unité de style et l’inépuisabilité d’horizons qu’elle sent être celles mêmes de son esprit. Et une rencontre est une sorte d’affrontement sélectif, d’expérience de visitation, d’entrevue qui isole l’intéressant (une intonation éclatante, une boucle graphique propre, un geste de présence du monde même) et abstrait le significatif (rencontrer n’est pas nécessairement affronter quelqu’un ou quelque chose, mais quelque chose de leur présence à déterminer mieux, oui !). Ainsi est révélation toute rencontre qui change la présence particulière qu’elle dispense en quelque chose du Tout, comme une annonce précise et pertinente de « plénitude » (p.45). Enfin, « rencontre » dit très bien à la fois la fortuité (tout lieu du monde n’est qu’un partenaire de rencontre, comme l’évolution des choses partout en dispose) et la nécessité (le lieu nous traverse, avec un sillage d’immensité incomparablement laissé en nous, qui devient irremplaçable car il nous offre sa similitude, qui fait grandir. Un trait de présence imparable vaut nécessité pour la cible qu’il trouve en nous). Ce « bruit d’univers la grandit » (p.55) en l’assimilant à lui.

« Peu à peu, nous ressemblons au lieu. Il nous sculpte, nous élargit, découvre notre vrai visage » (p.48)

Ces exercices de présence émeuvent, et instruisent, quand ainsi rapportés, ils offrent leur expérience même d’un séjour, d’une stèle naturelle, d’une liberté d’aller et venir dans les allées et venues mêmes du monde : celle d’abord d’un séjour réussi, qui n’est pas subsistance oisive dans un englobant confortable, mais plutôt maintien du pouvoir contemplatif de son propre corps, qui est, si l’on peut dire, son unique pièce possible de vie, le seul moyen (monoplace, et mortel) de séjour réel dans le monde, insubstituable jusque dans une téléportation ! Et, dans le monde même, sur un rivage normand, cette autre expérience d’une stèle d’eau et d’air dressée, à la Rothko (cité p.56) comme le monolithe doublement bleu et vertical des éléments, immuable malgré leurs fluidités, puisque tout semble, dans l’onde comme dans le ciel, recommencer pareil, ce qui arrive effaçant toujours la particularité de ce qui venait d’arriver (les nuages se dissipent indéfiniment les uns les autres, les vagues n’ont pas le temps d’avoir un âge, la marée dispose de ce que l’homme aurait changé au sable). Janine Modlinger bouleverse par la simple indication que « le ciel et la mer, on dirait un Rothko« , parce que Rothko savait transcrire infailliblement ce quelque chose dans la présence qui lui fait, en retour, mériter de durer, mais aussi parce qu’il en est mort, s’est lamentablement un jour ouvert les veines : il avait, on le sait, confiance en les besoins de l’esprit – mais c’est justement parce qu’il avait perdu la force de les évoquer et de les satisfaire qu’il a arrêté de pouvoir vivre et tailladé l’exclusif outil de son séjour. Enfin, une troisième expérience, celle du créneau de pure (particulière, risquée, libre !) initiative humaine, est relatée, face à l’inertie des choses installées comme face à la normativité des appareillages collectifs, à l’immense agenda ou diagramme de la vie des machines :

« Rien n’est plus bouleversant que l’arrivée ou le départ d’un bateau. Elle ne sait dire pourquoi. À l’horizon, les navires immenses attendent. Un peu plus loin, la falaise, les phares, puis le port du Havre … » (p.55)

Ce qui bouleverse, en effet, dans l’initiative locale, artisanale, jamais complètement justifiable, de quitter un port ou d’y rentrer par exemple, c’est l’aller et le retour, l’un et l’autre insaisissables, de chaque entreprise, la naissance et la mort particulières d’un risque humain.

« Se laisser traverser, c’est cela vivre. Côtoyer l’abîme tout en regardant la beauté. Ce sont les deux bords de toute vie« , écrit-elle p.52. C’est que se donner à traverser quelque chose, se faire soi-même accéder à la présence – ce serait ne côtoyer que l’abîme (capricieux, auto-confirmé) de son propre vouloir, et ne pas se laisser traverser serait éviter ou refuser d’être changé par la beauté (qui n’est elle-même, disait Simone Weil, que ce qu’on ne peut pas vouloir changer !). Seules des mains féminines, on le sait, peuvent accueillir en laissant l’hôte continuer à disposer de lui-même (« J’ai choisi/ ces mains de femme/ Pour m’unir/ à l’univers« , p.23), et savent reconnaître en toute présence finie qu’elles soulagent et remodèlent son « voyage unique entre deux portes » (p.20). La nature est ainsi assez grande fille pour, là où, dans l’invivable pour nous, elle sait subsister où nous mourrions de résider, être sa propre suffisante hôtesse, et loyalement célébrer, par et pour elle-même, son caractéristique écho d’univers :

« Déserts, hautes montagnes, steppes, nappes polaires.

Mais ces terres sont-elles vraiment à l’abandon, comme j’aurais tendance à le croire, ont-elles vraiment besoin d’être saluées par l’homme pour s’ouvrir à leur plénitude ? » (p.41)

Saluer un être est en effet, dans ce si sensible petit livre, lui ouvrir et rendre son bruit d’univers. Et, s’il y a « un au-delà du temps, un au-delà de notre vision limitée, partielle, quelque chose d’apaisé, de tranquille, qui dépasse la frontière de la vie et de la mort« , c’est que, à l’ami Héraclite assurant, comme on sait, que « Conflit guerrier est le père ou le roi de tous les êtres », sa mère, son épouse ou sa fille (?) pourraient rétorquer, ici, que l’Infini est en paix, puisque toutes les guerres sont choses finies. La guerre fait certes aussi son bruit, mais c’est celui, socio-historique, du pet de nos s’entre-dévorant ignares d’Univers.

©Marc Wetzel