Une chronique de Marc Wetzel

Joël-Claude MEFFRE, Aux alentours d’un monde, Photographies et dessin Heba-Raphaëlle Meffre, Tituli, 122 pages, 2020, 23€

« Mes vagabondages n’avaient de sens au fond que parce que je voulais m’entourer de cette paix accordée au silence des lieux … » (p.52)

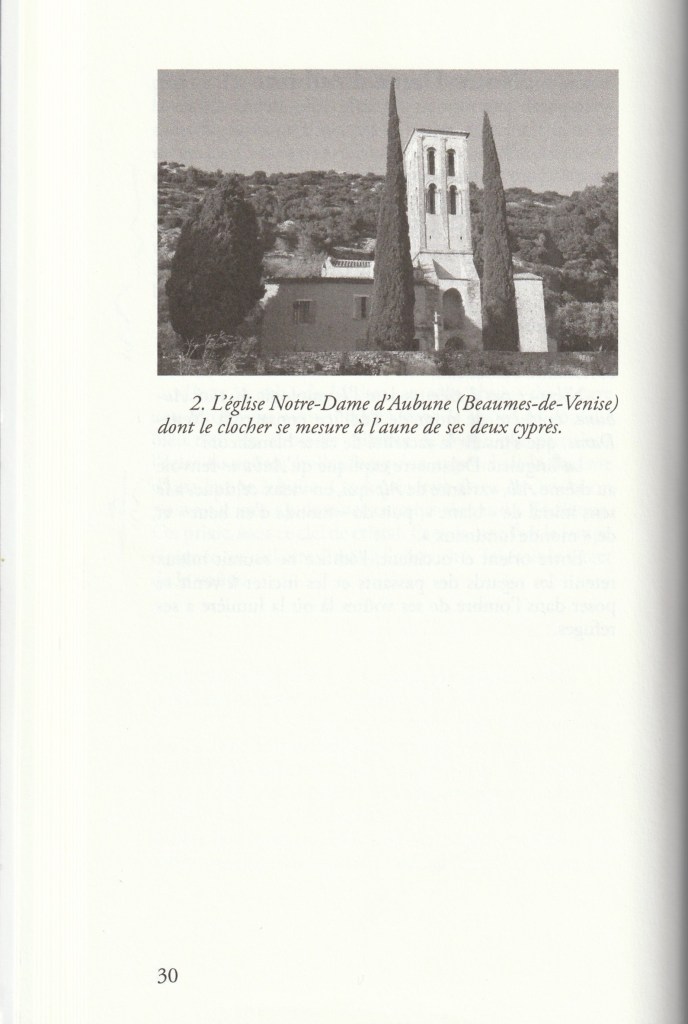

Les archéologues sont, ordinairement, peu vagabonds; et réciproquement. C’est que les premiers s’affairent longtemps là où il faut forer tout un passé (en sédentaires, à chaque fois, du révolu); les seconds ne tirent d’un lieu que de quoi en atteindre un autre, et ont l’idée d’en changer sans cesse : ils n’errent que de présent en présent, car un pur passé n’abrite ni ne nourrit en rien. Et puis, parfois, un archéologue errant (archéologue de profession, errant d’inspiration) est poète, et promène sa parole partout où son origine l’a lui-même établi. Aux alentours (toujours relancés, inépuisables) d’un monde (natif et restreint); en l’occurrence, le Nord-Vaucluse (entre Ventoux et Dentelles de Montmirail), c’est à dire l’Ouest de la haute-Provence, où Rome, l’Oc, un doigt d’Islam septentrional, une Papauté française et quelques troubadours de l’idée (Gassendi, Vauvenargues, Massillon, Sade, Sièyès et Giono) nous y auront, peu à peu, fait (et fait faire ?) la paix des vignes et des oliviers à l’Ouest des Baronnies.

Aucun alentourisme ici, quoi qu’il en soit ! « Alentours d’un monde », cela veut dire : lieux voisins d’un même monde (qu’arpente le poète né là), mais aussi : lieux constamment visités autour d’un monde central inaccessible (qu’on frôle toujours, qu’on ne pénètre jamais). Un monde qui serait la source insensible, immémoriale, indérangeable, des lieux qu’on en découvre. C’est « l’âme d’un pays » toujours confuse, partiale et ambiguë – puisqu’en pur repos (qu’aucun mouvement ne peut donc rejoindre), sans souci de son être propre (déjouant donc, par principe, tout calcul, toute invite, toute pression), et, peut-être, sans dimension physique (un monde auquel on ne peut arriver du dehors ! un monde muet qui n’estime pas spécialement – ni n’encourage – ses ventriloques ! un monde impassible et abrupt qui laisse seules les intelligences face à ce qu’il leur inspire !).

Joël-Claude Meffre dit ce qu’il fait, et le fait seul. Pour comprendre son pays, il ne compte sur aucune collaboration d’autrui. Les usages et usagers actifs de ce monde existent, certes, mais leur témoignage est indirect, leur concours est incertain, car ce sont : les animaux, les morts et les noms (des lieux traversés). L’auteur les devine et s’en inspire, mais sait leurs limites : les animaux, ici comme partout, pensent, mais sans pouvoir, eux, se parler à eux-mêmes (leurs marques sont sans archives, leurs ressources sans comptes, leurs drames sans arbitres); les ancêtres enterrés furent bien campés là, mais ce « là » n’est plus guère qu’un gris et flasque sillage de monde (absurde et triste comme un gymnase désaffecté !); les noms des lieux disent bien quelque chose, mais sont plutôt confuses confidences de leurs baptiseurs d’alors que sceaux objectifs de présence. Ainsi, ce que nous voudrions apprendre d’eux : des états réels de ce monde que nous suggèreraient, précieusement, bêtes, défunts et toponymes … ne leur est rien ! Notre urgence reste hors de leurs agendas, notre ordre leur est fumeux labyrinthe, notre demande sonne creux dans leur muette complétude.

Trois passages, respectivement, suffisent à le saisir :

« Parfois, ces marques d’animaux viennent incidemment recouper les sentiers des humains. Les bêtes se hâtent alors de les passer; elles ne sauraient s’y aventurer, car ces sentiers sentent trop la fourberie des humains. Quant à nous, si nous empruntions leurs tracés (dans la mesure où nous pourrions rapetisser nos corps à leur échelle) ils ne nous conduiraient qu’à des impasses, des culs-de-sac« . (p.17-18)

» Ces terrasses étaient nées de la faim des terres à une époque où les paysans avaient aménagé les pentes des montagnes en charriant la terre là où elle faisait défaut, superposant des quartiers de rochers arrachés au relief pour former des soutènements construits à sec derrière lesquels on avait accumulé, en guise de drains, des cailloux roulés, remontés du fond des ruisseaux (…). Ce chemin à ornières que j’ai retrouvé semble aujourd’hui venir de nulle part et conduire nulle part. Il appartient à des lieux où s’est accompli l’insensible effacement de tout travail humain … » (p.32-33)

» Le plus souvent, les noms des lieux périclitent ou se dissolvent dans l’indifférenciation. L’esprit de la nomination est chose obsolète. On ne dénomme plus. On renomme encore moins. (…) Seule, l’appropriation destructrice a lieu » (p.107)

Mais ce triple obstacle, ici, ne signe aucun échec. L’observateur de sa région, à la fois rigoureux et délicat, rend en effet justice à la pensée des bêtes, des morts et des noms d’endroits, en circonscrivant mieux, pour nous, les enjeux de leur pouvoir. Meffre n’explore ce monde à la voix que pour mieux le chanter, et fait en nous réfléchir ce chant.

Ainsi, des bêtes. L’animal, suggère-t-il, privé de toute espérance historique (puisqu’il n’a pas en lui, contrairement aux hommes, de quoi faire muter son rapport au monde) est aussi, par là, épargné de toute crainte historique : la décadence d’efforts non-consentis par lui, l’abandon de ce qu’il n’a jamais pu se donner … ne le concernent pas. Ses frontières ont, comme les nôtres, un tremblé (à négocier ou défendre), mais pas d’âge (à discréditer ou dignifier) : l’animal ignore tout possible agenda de ses ancêtres; il connaît mieux les moeurs de ses proies et prédateurs que celles de ses ascendants ! Peu importe, par exemple, à la couleuvre (p.94-95) le sens des ruines qu’elle hante. Et à d’autres animaux comment la foudre a renversé (p.32) dans le torrent les troncs lui servant de passerelle !

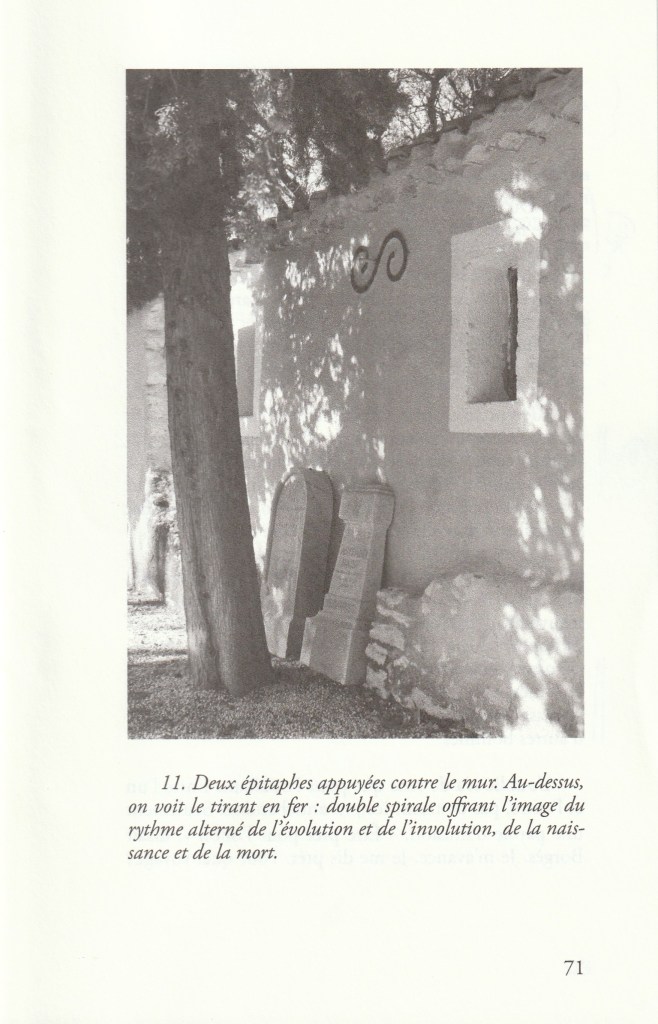

Ainsi des indigènes de jadis, des autochtones enfouis. La nostalgie de l’auteur est, en arpentant leur terroir perdu, aussi réaliste qu’eux le furent; car, si ce sont bien leurs rêves, alors, dont il relève les traces, ce furent avant tout de simples rêves de travail, d’effort, de répit, de soulagement de justesse. Rêves (le plus souvent restés vains) de pouvoir un jour ne faire que rêver (en trouvant dans la terre de quoi s’évader d’elle, en aspirant à pouvoir contempler ce qui jamais ne cessait pourtant de les requérir et obnubiler !).

Et qu’importe enfin que l’usage même des vocables s’estompe avec celui des sites et reliefs qu’ils fixaient. Un nom s’éloigne, se déleste de son sens, devient comme un mantra sans chair, perd sa motivation vitale … mais sa désuétude est comme un juste retour d’oubli de la part de la chose, faisant perdre, avec son nom, ce que sa nomination même avait jadis mutilé d’elle. L’oubli du terme refamiliarise opportunément avec l’inconnu de la chose (comme le suggère le préfacier Yves Ouallet) !

C’est, en effet, une sorte de paradoxale (et fine !) familiarité avec l’inconnu qui est visée dans ce recueil, car ce sont bien des leçons d’étrangeté (p.72) que l’auteur vient prendre auprès des choses, et jusque dans sa « propre parole ». Mais les choses se perdraient, sans nous, sans une indifférence qu’elles ne peuvent témoigner qu’à nous, dans l’oubli total – qui est, non l’absence progressive à des esprits, mais l’absence, inéluctable, puisque sans témoins conscients, de la réalité à elle-même – comme si la poignée ou l’anse d’existence que fut le présent de la chose se « rétractait » et ré-entrait pour jamais en elle ! Le devenir réel perdant une à une toutes les prises qu’il eut pour s’obtenir de lui-même ! « L’enclos (de l’être) se refermerait sur lui-même, insensiblement« , dit l’auteur (p.75)

On lira, dans le dernier numéro de la Revue Phoenix (n°40, hiver 2024), un dense et lumineux dossier qu’André Ughetto a consacré à notre auteur, saluant particulièrement l’importance de ce livre, et les remarquables qualités littéraires (et spirituelles) de la méditation qu’il poursuit.