Une chronique de Marc Wetzel

Cécile A. HOLDBAN (et trente poètes), Machines, le Réalgar, mai 2024, 134 pages, 23€

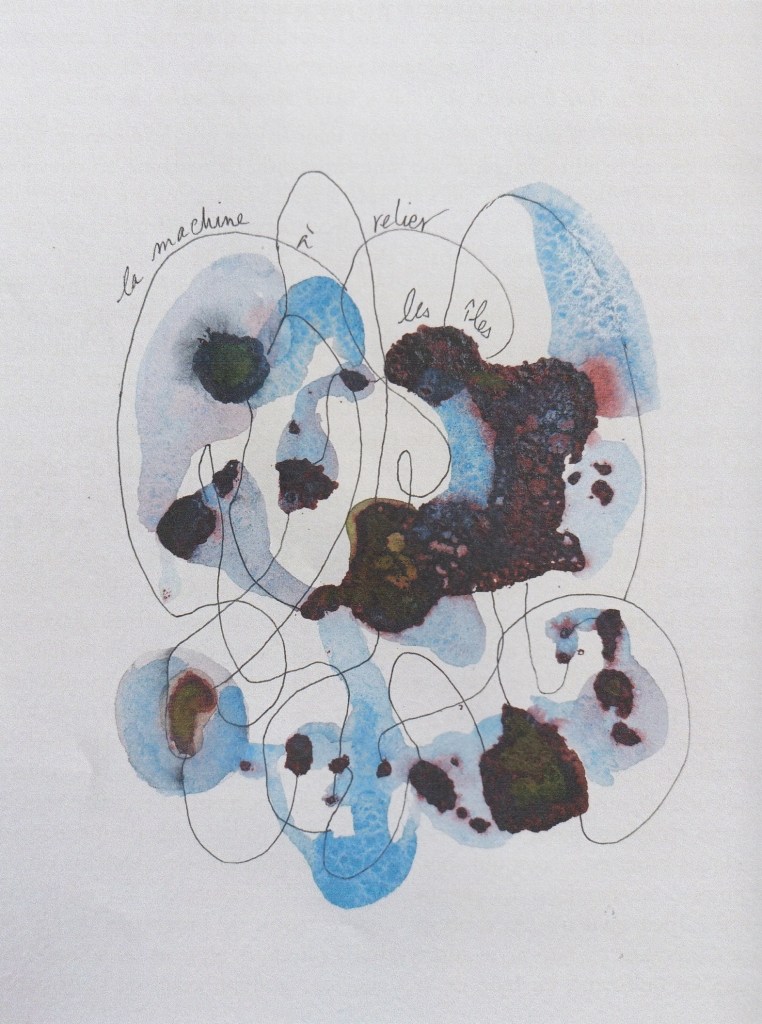

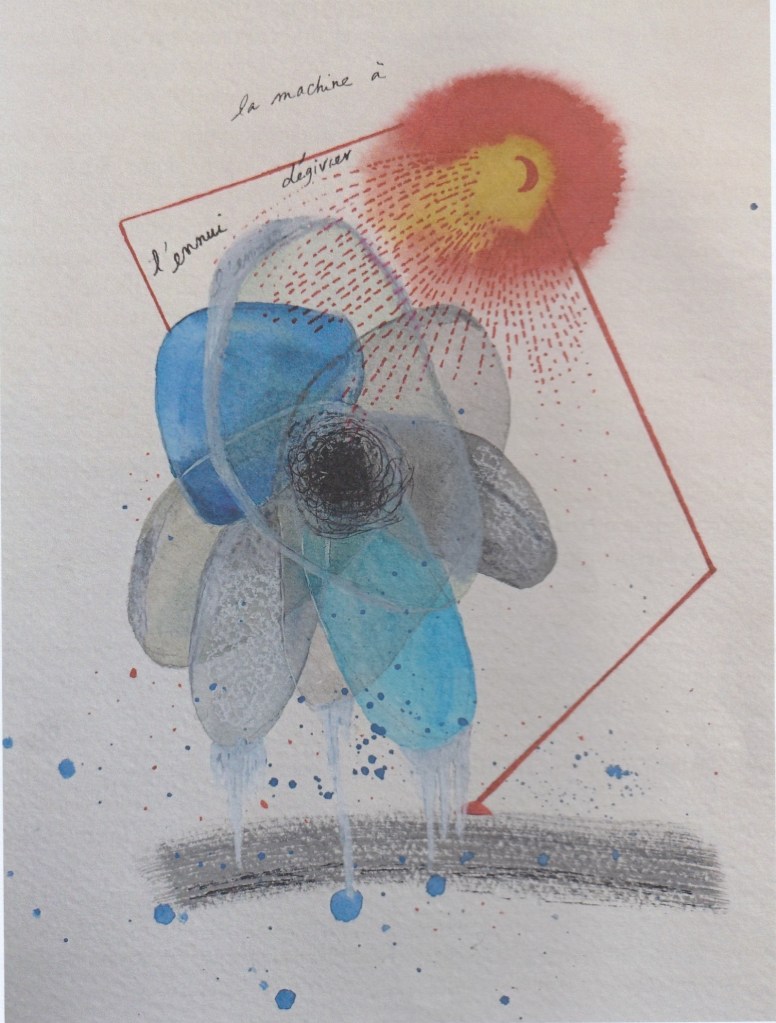

La peintre-poète Cécile Holdban dessine (au lavis) une trentaine de « machines » – chacune légendée et reproduite – qu’elle propose à autant de camarades écrivains de prolonger-commenter d’un récit de leurs choix et façon. Ce que ces vingt-neuf hommes et une femme font (à la fois fantaisistement et scrupuleusement), « poursuivant » – comme elle le leur demandait – « par leurs mots ce que l’image de la machine leur soufflait« (p.8)

L’unité d’inspiration et d’élaboration des trente images est forte et belle. Cécile Holdban, dans un utile et très bref avant-propos, nous précise : des machines créatrices, et non pas productrices. Un goût d’industrie ludique, qui remonte à l’enfance, et mêle exploration de rapports inventés au monde et déploiement d’une certaine force motrice onirique. Rapports inventés, qui « dérogent » certes au réel, mais souhaitent en retrouver l’élan fondateur même (« un état d’innocence face au mystère » – et un état bien vécu, un mystère bien réel !); force motrice, certes onirique (où il n’y a que des images, tirant substance les unes des autres, nées d’une inspiration se sachant sous influence, et d’une âme créatrice qui rêve des autres âmes et désire les faire rêver d’elle !), mais déterminante : une force qui « va » (à ses résultats), et qui, pour parler franchement, sait y aller. Cécile Holban est d’une virtuosité rare et d’une fécondité non-feinte, qui tout de suite nous fait parcourir avec respect et jubilation son atelier de l’imaginaire.

L’expression « atelier de l’imaginaire », qui est la sienne, mérite de convenir. Imaginaire parce qu’une inlassable force de prendre formes est là, à la fois inquiétante (toute en hantises) et souveraine (qui décide d’elle-même) – comme une antichambre commune du sens et du réel, où leurs rôles respectifs vont encore se jouer. Atelier parce que trente artistes (plus une, elle !) sont ensemble au travail dans le lieu de ce livre, mais aussi parce qu’en Cécile Holdban elle-même, cela, littéralement, paraît grouiller de collaborateurs – devanciers, inspirateurs, prophètes – groupe de travail épuisant et posthume, comme sommé d’annoncer ce qu’elle exige d’eux, comme des idoles (en elle) au garde-à-vous (devant elle) ! Maîtres oeuvrant à présent en elle, et ouvriers aimés devenus, de gré ou de force, agents et éléments de ses machines.

Oui, machines : dispositifs à la fois dynamiques et stables (comme disait Canguilhem, le mouvement dans une machine ne l’empêche pas de retrouver périodiquement sa configuration, de repasser sûrement par les états que son fonctionnement vise à obtenir). Trente fois ici, « une machine à … ». Une, en effet : toute machine est une certaine disposition cohérente des parties qui la composent; à … parce que l’énergie qui la traverse est faite pour travailler, pour obtenir efficacement les résultats attendus d’elle. Une par l’élaboration ingénieuse qui mène à elle, opérante par l’astucieuse efficience qui provient d’elle. Bien distinctes : entre les machines non-poétiques (la brouette, le ventilateur, la catapulte, la boussole, le broyeur …), on ne se mélange, d’évidence, ni les structures, ni les finalités. Mais même les dispositifs poético-symboliques de Cécile Holdban méritent ce nom de machines, car chacune répond sans délai ni ambiguité aux deux questions liées : « quelle est la disposition de tes organes ? », « que résulte-t-il de ton action ? ». Même si bidimensionnalité et picturalité les réduisent à leur propre schéma coloré, ces machines poétiques « fonctionnent » : certes, le processus y est sans mouvement réel, sans mathématisation des lois qui l’organisent, sans frottements ni usure matériels, mais il y a, en chacune, une unité logique de ses forces, qui va ou vient causer ce qu’on attend (et garantit) d’elle (« suspendre le ciel », « ressasser l’écho », « comprendre les nuages », « repousser la marée », « poudrer les ailes » …).

Bien sûr, aux amis littérateurs chargés du commentaire (de l’histoire savoureuse et baroque que ou qui, par eux, raconte la machine), la tâche requise est ardue. Parfois impossible (comme la machine à se soulever, à léviter, dont, p.93, hérite Serge Núňez Tolin, folle comme un pari de s’alléger de soi, devant cauchemardeusement lever l’engin de levage même), souvent délicate (comme la machine à relier les îles, dont souffre malicieusement, p. 109, Gilles Ortlieb : comment les joindre sans les désenclaver ? comment les quitter sans à l’inverse larguer leurs amarres ? comment voguer sur une mer qu’on aura dû, justement, assécher et faire se retirer pour les rejoindre ?), toujours paradoxale (comme la machine à fabriquer du temps : comment ne pas avoir aussitôt consommé le temps passé à en produire ?!!). Antoine Boisclair, chargé de la chose, l’énonce – comme on le lui demandait ! – poétiquement :

« Les adultes qui en font usage doivent être supervisés par les enfants. Consommés sans modération, les produits du temps sont hautement cancérigènes« , p.17).

Parfois, ces machines travaillent sur la matière intérieure (celle des humeurs, des affects), c’est-à-dire se chargent de transfigurer directement le sentiment de la vie. La méthodique efficience de ces véritables engins sublimatoires porte alors, superbement, sur l’ennui (« à dégivrer »), l’angoisse, l’incompréhension, l’isolement ultime … Quatre brefs extraits, successivement, de Laurent Albarracin, Christian Viguié, Camille Loivier, Howard McCord le diront :

« Il ne faudrait pas croire que la machine à dégivrer l’ennui serait là pour autre chose et qu’elle serait allégorique de je ne sais quoi. Non. Elle est là pour elle-même. Elle se sauve de son propre ennui en le dégivrant, tout à fait comme si elle tirait des écharpes de couleur d’une grise habitude » (L.A., p.25, machine à dégivrer l’ennui)

« C’était pendant la guerre (…) La neige s’était mise à tomber et masquait ce qu’il y avait autour de nous. Les premiers flocons que je recueillis dans mes mains s’évanouissaient en me livrant le nom des morts et de ceux qui ne survivraient pas. Petit à petit, j’appris à mieux les lire et découvris qu’ils désignaient aussi le nom de ceux que la faucheuse n’attraperait pas … » (C.V., p.64, machine à nommer la neige)

« Quand on collait son oreille contre la terre (il n’y a pas que les coquillages dont les vides vibrent d’interférences) on entendait un craquèlement. Une fine rayure se libérait, se dessinait, se multipliait, l’avancée lente du trait comme un chemin bordé d’oublis, d’ombrages. On s’y reposait. De cette craquelure, coquille soulevée par une naissance au monde, une langue déchirait l’enveloppe fine qui nous enfermait dans le dedans du dedans, on s’éloignait du vide, on touchait aux choses palpitantes sous nos doigts. On n’aurait plus peur du vent, on courrait vers lui » (C.L., p.37, machine à dompter les signes)

« J’ai dénoué le néant avec mes doigts dans la nuit, en les pointant vers la fenêtre où se cache le monde, et en faisant briller les étoiles lointaines. Mais des ailes fondent sur moi des nuages et volent autour de mon visage. Je parle à un ange dans une langue que j’ignore, mais l’ange me répond clairement d’une voix pareille à une cloche au son parfait, et les syllabes sont aussi douces et serrées qu’un whisky avec une goutte de miel. Puis je ressens une vive douleur sur le côté, et l’ange soudain grimaçant brandit une dague ensanglantée, il hurle et bondit par ma fenêtre sans briser le verre. Je reste à saigner de la lumière par ma blessure, et dehors, de grands chênes soupirent dans un choeur en mineur un prélude à l’obscurité. Je saigne de la lumière jusqu’à l’aube » (H.McC. p.53, machine à annuler le néant)

Parfois, enfin, ce sont machines métapoétiques, permettant effets salutaires sur la vie poétique elle-même, comme les machines à démêler le poème (Gérard Purnelle, p.33), à broyer le noir … de l’érudition (Thierry Gillyboeuf, p.89), à zébrer le silence ( « Je ne sais plus quelle est cette fleur dont on dit qu’elle possède dix langues, cinq pétales et cinq sépales, mais qu’elle ne s’en sert pas », Jean-Baptiste Para, p. 81), ou même à faire hennir l’illumination du Verbe hors de sa Caverne (Jean Rouaud, p.65, dans la continuité de son étonnante « Splendeur escamotée de frère Cheval »).

Toutes, décidément, Machines ingénieuses et fraternelles, qui visent à produire – non, comme leurs homologues pragmatico-physiques, à la place de l’homme, ou contre sa nature, mais – depuis la place qu’en lui-même le spectateur et liseur charmé voudra bien leur faire, et lui faisant retrouver la nature même de sa pensée (puisque construire est le plus sérieux des jeux, et comprendre est la plus belle et blanche des magies : transpercer de notre attention l’effigie d’une machine pour en sauver et bénir l’impact).

Comme Tristan Hordé, partant, à pied, à 86 ans, marcher au fond de la mer (« sans le secours d’une machine, ce n’est plus nécessaire« , p.101), pour y arpenter ce monde sans nuages, oiseaux ni arbres, ce rêve qui n’a pas besoin de nous (« Rien de spectaculaire, la beauté ne l’est pas« ), en pantin noyé et serein, petit « moulin à aubes » (p.7) à l’abri désormais de tous les naufrages, et n’obéissant plus, là, qu’aux courants vrais, qui l’actionnent et le saluent.