Une chronique de Marc Wetzel

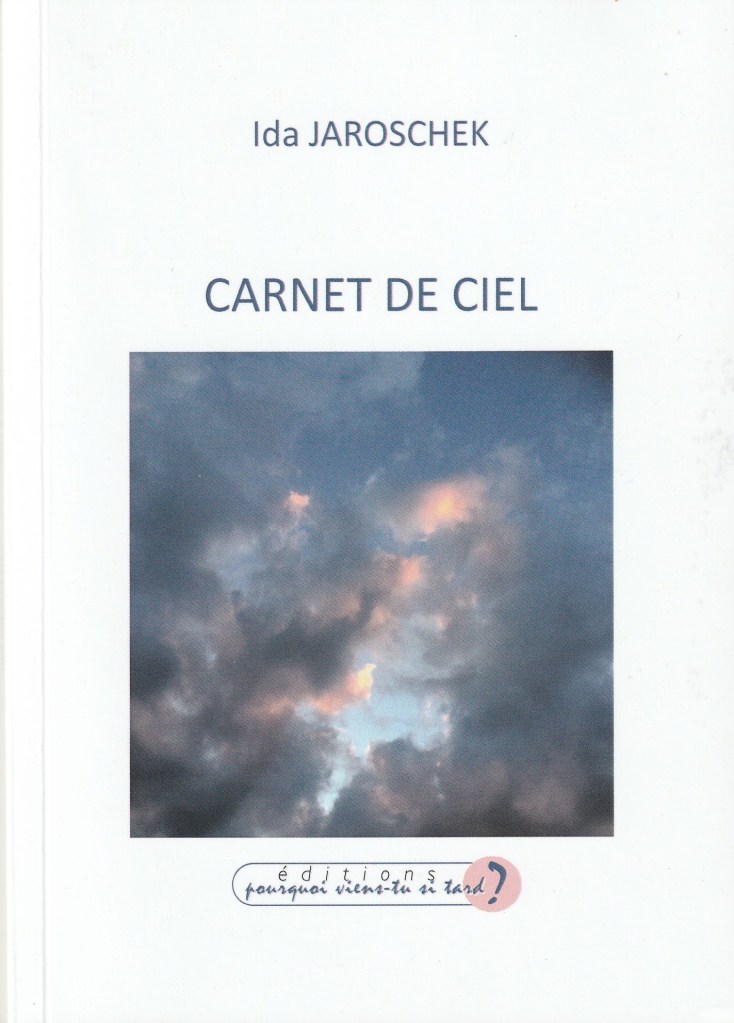

Ida JAROSCHEK, Carnet de ciel, textes et photographies de l’auteure, préface de Jacquy Gil, Éditions Pourquoi viens-tu si tard ? , 94 pages, juin 2025, 13€.

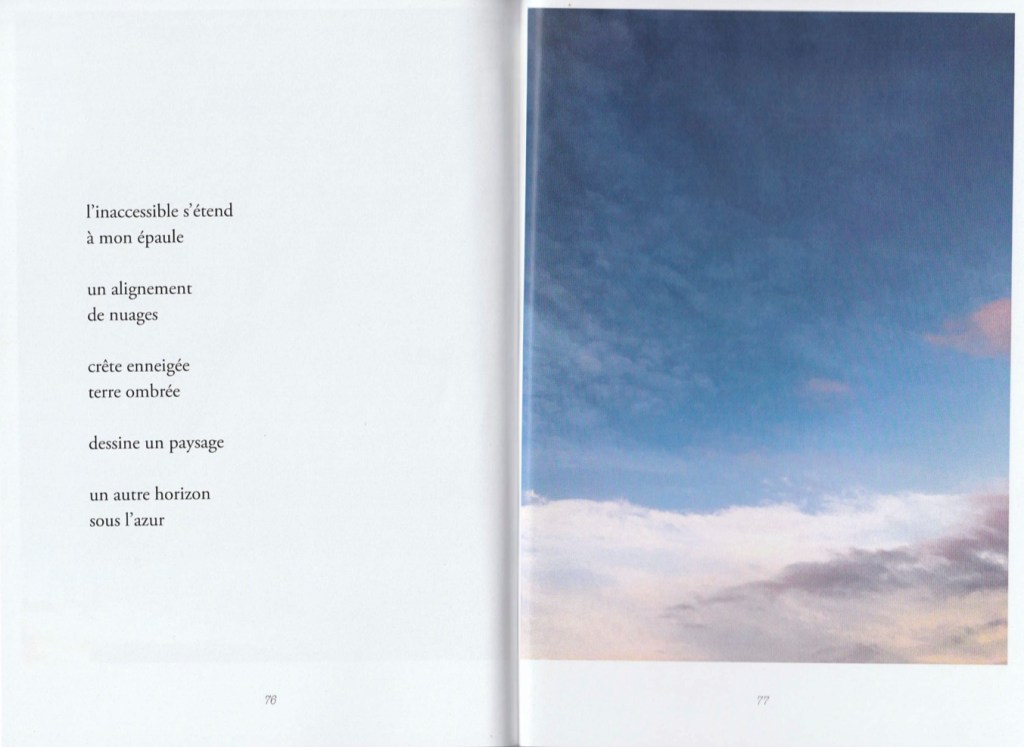

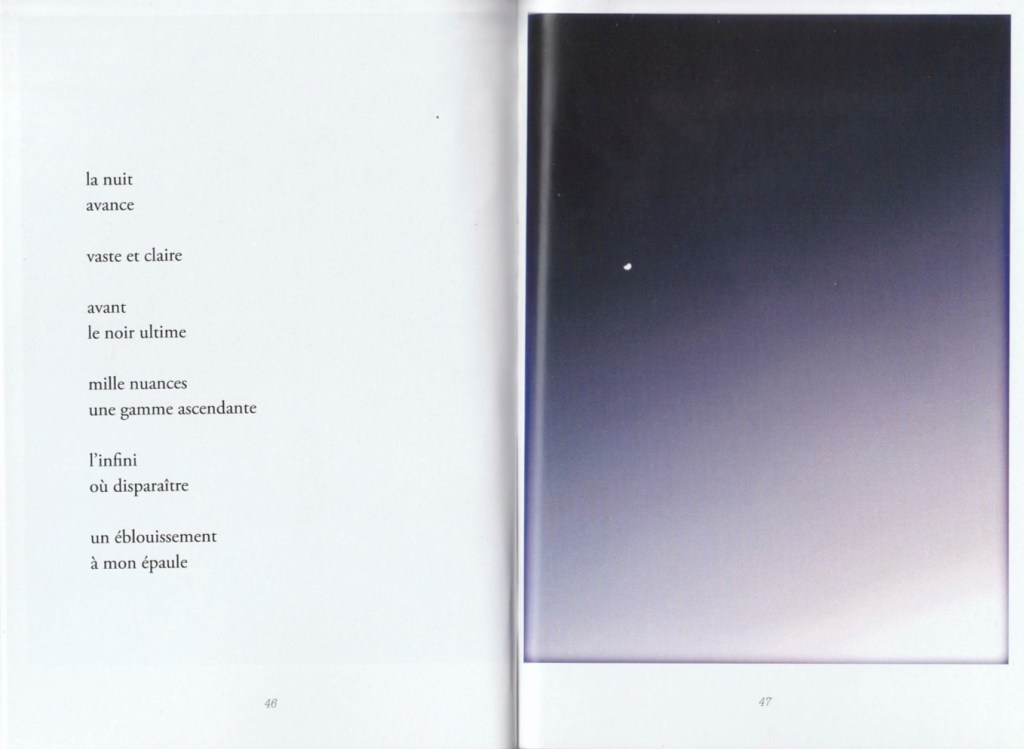

L’épaule salement blessée, et douloureuse – voilà ce qui maintient longtemps l’auteure dans sa chambre d’hôpital, où – par un hasard qu’il faut saisir – une fenêtre haute, de bon angle et sans vis-à-vis s’ouvre, jour et nuit, sur un vaste ciel qu’elle peut, vaille que vaille, photographier. Et de très courts (parce que le geste d’écrire n’est pas aisé ?) poèmes viennent, qu’elle note : voilà tout ce petit livre, qu’un éditeur associatif veut bien recueillir et soutenir ; et qui intéresse et émeut.

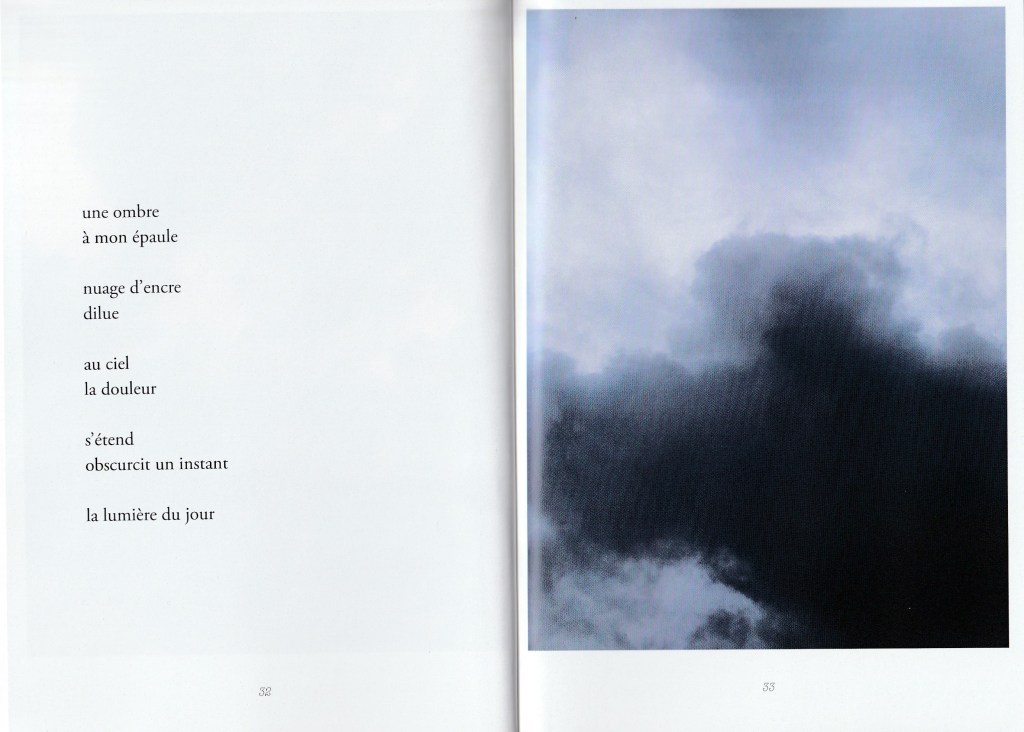

La poète n’y décrit nullement sa douleur, pourtant incessante. Elle ne la juge pas, elle ne l’esquive pas, elle la visite seulement avec des mots et la compare aux humeurs du ciel qui passe. Car le ciel, évidemment, ne cesse de changer, comme les accents et les degrés d’agitation d’une douleur qui continue, mais elle aussi toujours autre, malheureusement toujours nouvelle, sans cesse d’actualité, comme si la chair ne se lassait pas d’avertir de son mal. Comme la volupté est l’exacte, intense et bonne contemporanéité sensible du corps avec lui-même, la douleur en est la mauvaise. Car avec elle, la douleur, (et l’on n’est avec elle que toujours aussi en elle !), adieu l’insouciance, attention exclusive portée à l’impuissance propre, et bonjour l’humilité forcée – oui, on est par elle littéralement tenu de crier « Vive l’humilité », tout en sachant bien, comme dit Comte-Sponville, qu’on ne saura en faire une vraie vertu que trop tard, à l’arrivée du soulagement, au retour de la santé !

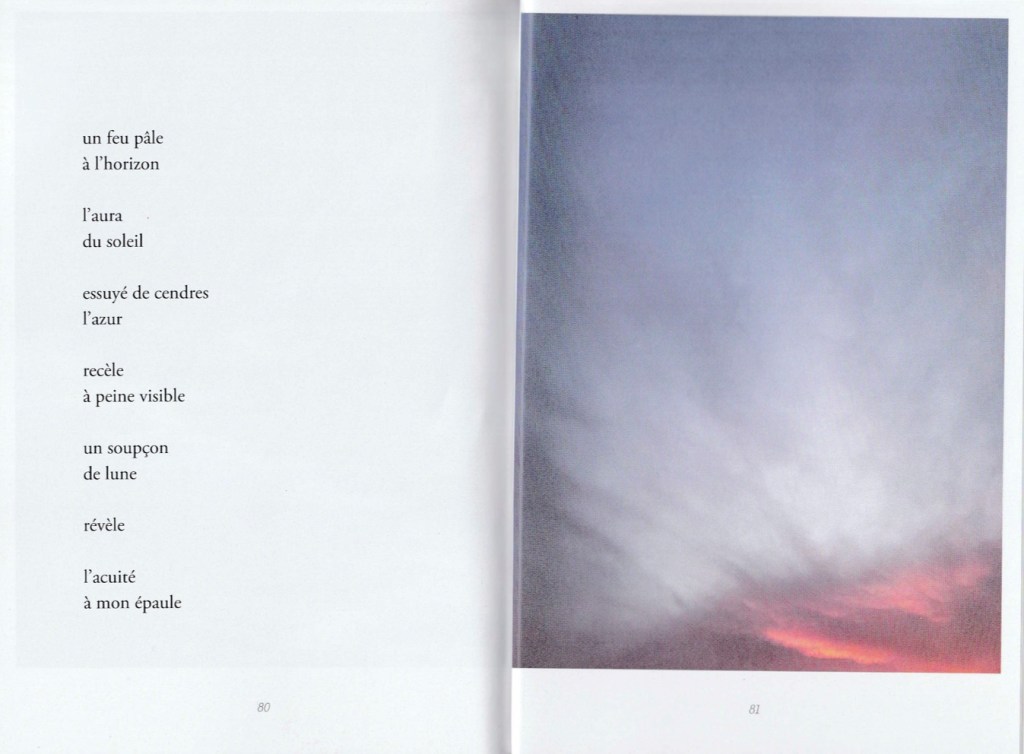

Cette humilité imposée devant la douleur (qu’Ida Jaroschek traduit sobrement et précisément par un « l’exigence du peu / à mon épaule« , p.40) n’est pas la seule leçon tirée. La poète a le mot absolument exact pour dire l’ambiguïté de sa souffrance (« quelque chose couve à mon épaule ») : cette inquiète et studieuse couvaison renvoie – comme l’est, en effet, la stagnante irradiation de la douleur, son prélassement suspect, son insistance sans fard (« des nerfs nus agissent contre des nerfs nus, et bientôt la douleur naît » disait Diderot dans sa Physiologie) – autant à la maturation d’une vengeance ou la formation d’un complot qu’à la consécration d’un développement. Là encore, deux mots suffisent : « poids ou adoubement » (p.16) pour dire cette pression souveraine de l’élancement sur l’organisme, qui le vêt solennellement de son cilice, comme un chevalier de son armure ! Mais c’est peut-être l’acuité (page 80) de la peine qui formule le mieux la pointe fine de la douleur, qu’on reconnaît infailliblement puisqu’elle se distingue aussitôt de tous les autres événements de notre chair, et que pourtant, dans son intense ténuité, on ne peut pas du tout se représenter ! Aussi imparable qu’indéchiffrable, ainsi avance, de son immense piétinement en nous, une douleur dont la poète souligne la « délicatesse » (mais privée de toute douceur !), la « porosité » (mais sans abandon, complicité ni tendresse !) et l’envol insituable et insidieux – que dit cette autre parfaite expression (« être ce corps/ où commence le vent« , p.20), comme si l’apaisement n’allait lui-même venir qu’en un battement de son « aile noire ».

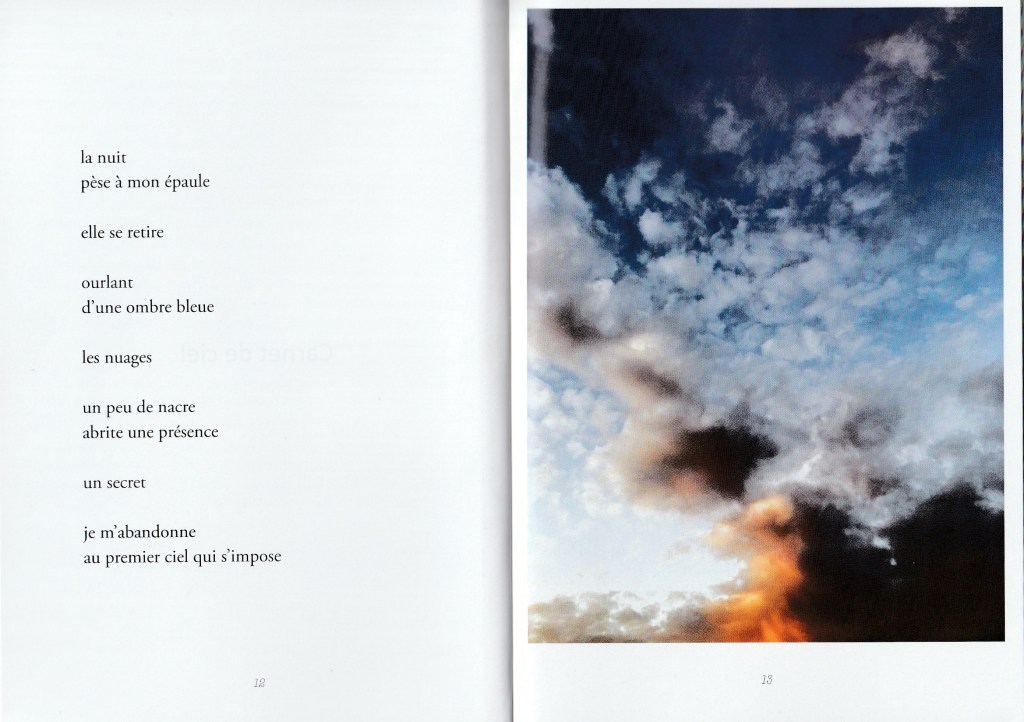

Les teintes toujours fluctuantes du ciel, la course entremêlée des nuages, les courts embrasements de l’aube et du soir sont pourtant là en témoins représentables, eux, dans la sorte de malicieuse compensation, là-haut, d’une gymnastique (devenue, elle, évidemment impossible à l’alitée !) sans articulations ni sol, et d’une dansante et infatigable diplomatie (que la non-négociable douleur, elle, ignore) des nuées qu’aucun trouble n’arrête, qu’aucun pouvoir ne menace, qu’aucun échange n’indispose. Dans le corps couché, souffrir moins est le seul remède à la douleur; dans le carré d’atmosphère étendue à la fenêtre, au contraire, d’indéfinies nuances ne cessent de s’arranger entre elles, les humeurs de là-haut vaquent (même dans le pire orage) à leurs loyales et ouvertes transformations, aucun usage par le ciel de ses propres éléments ne mettra, lui, sa propre existence en cause : là où il n’y a pas du tout quelqu’un à demeurer et sauver, aucun compte à rebours ne s’enclenche, aucun sursis ne pose de conditions, rien ne menace une mise en œuvre toujours absente : alors un corps de chair, si diminué soit-il, peut se doter, sans indiscrétion, illusions ni trahison, d’une inarrêtable et silencieuse « façon d’être au ciel » :

« rien

ni un regard

ni un mot

n’arrête

la course des nuages » (p.50)

Et:

« l’azur

s’invite à l’horizon

tout est là

dans ma façon d’être au ciel

l’imaginaire

à mon épaule » (p.58)

Jacquy Gil, dans sa remarquable préface, souligne, légitimement, l’exercice d’exorcisme sans mensonge (sans sorcellerie, avec les simples arts de bien voir et de bien dire) et de « transmutation » sans leurre ni déloyauté, opérés dans ce livre par une danseuse-née – résiliente, infiniment sensible et résolue – qui, par mots et images, aura su se redonner le cours même des gestes d’elle disparus. Oui, ainsi qu’il l’écrit :

« Une belle et double victoire pour Ida Jaroschek, – sur elle-même : après celle de l’esprit, celle du corps. La douleur qui peu à peu s’estompe, les gestes qui retrouvent leur mobilité, voire une plus grande amplitude, comme au temps où elle prenait un immense plaisir à accompagner la lecture de ses textes de quelques pas de danse » (p.9)