Une chronique de François Folscheid

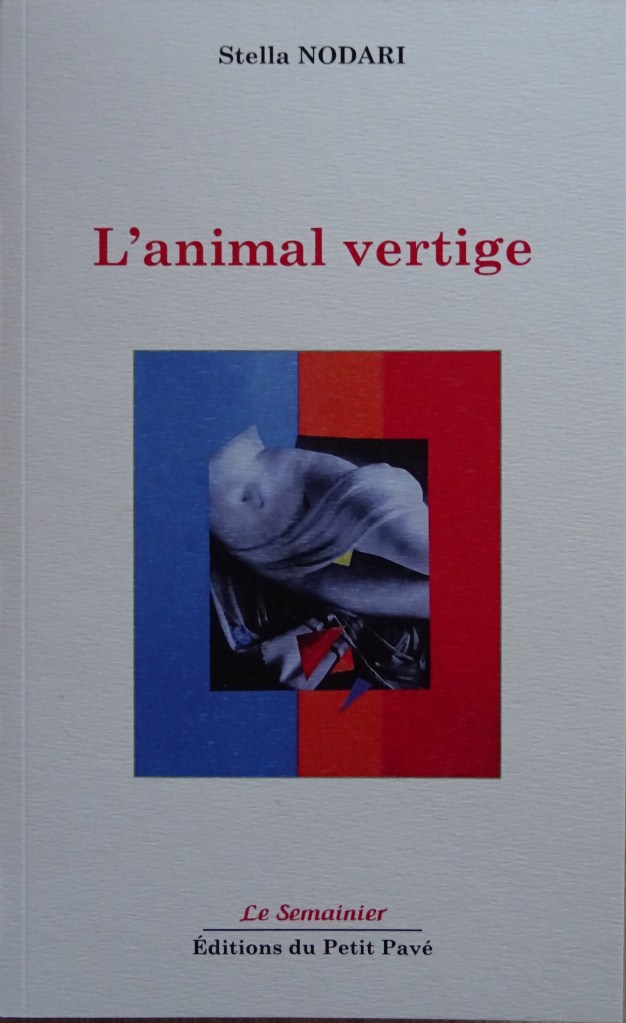

Stella Nodari, L’animal vertige, Éditions du Petit Pavé, Le Semainier.

L’animal vertige. Une ode à l’amour charnel, au désir en son incandescence paroxystique. Aller jusqu’au noyau de feu de la chair désirante pour toucher l’absolu de la présence. Présence qui se fait absence submergeante quand la béance du père absent étend son ombre sur les brandons du jouir (l’auteure n’aura jamais connu figure de père, évacuée dans le non-dit et le rejet maternels).

Combat entre la volupté et la nuit, la soif indomptée de vivre et le mystère térébrant d’une origine censurée. Point ici de plaintes ni de larmes, ni même de mélancolie, mais la lame chauffée à blanc du désir pour résilience. Une poésie jaillissante, aux métaphores venues tout droit du brasier des entrailles et du geyser du sexe. Une poésie qui carillonne à pleine sève mais sait la ténèbre des profondeurs et, surtout, la menace mémorielle d’une enfance victime d’un « détournement de candeur ». C’est alors une poésie qui transperce, tel le cri de l’hermine les nuits de pleine lune.

Contre toute attente, l’envolée érotique qu’est L’animal vertige s’achèvera sur la maladie et la mort redoutée de l’amant priapique, s’exacerbant toutes vannes ouvertes puis se recourbant en méditation de détachement.

Dès la première lecture, à l’effleurement même du texte, on sent la présence de cette chose mystérieuse qui habite les œuvres inspirées : le souffle. Les mots ici sont comme traversés et soulevés par une brise marine – houle du verbe qui s’enivre de lui-même jusqu’aux confins du lyrisme, mais sans jamais sombrer dans la dislocation du sens. Une poésie ni “classique” ni “avant-gardiste”, mais qui a intégré l’audace, la liberté de celle-ci et l’harmonie, l’intelligibilité de celle-là.

Une ode au dieu Éros, non pour s’enfermer dans l’alcôve rutilante du sexe, mais pour éprouver, au cœur et au-delà de la chair, le « fin vertige d’exhaler sa propre lumière », pour « toucher le limbe des astres humains » et, au bout de l’illusion « apprendre à perdre ce qui finalement ne s’étreint jamais/ ce qui finalement ne s’éteint jamais ».

Quelques perles parmi d’autres :

« au couteau/ de mes baisers/dans d’immenses bouffées de soleil jetées/sur les draps/de satin » ; « mordre la pêche blanche de ta chair/qui sent/la colle à l’amande » (au couteau de mes baisers) ;

« l’essence de ta présence je la promène légère/mais sertie d’une pierre/sous mes pas elle crie reliance » ; « lever mon identité brume d’opalescence/sur les cendres du masculin/nié comme un vide d’air/ » (transpérance) ;

« sache que l’essence du grand galop/est solitaire/vise le très haut amour/ta seule alliance » ; « l’or blanc d’être/le propre repère de sa mouvance/ » (id) ;

« laisser les anges descendre dans la cheminée » ; « regarder le corail de l’aurore se lever » (le nous révélé) ;

« crever le jaune des mimosas/dans l’encre absolue de nos regards » (désenclave-moi) ;

« de l’eau du baptême à l’extrême onction il n’y a qu’une eau au fil des peaux/du presque mort au presque en vie il n’y a que la blancheur d’un lit » (apprendre à perdre éperdument).

Extraits

boire à ton âme

comme à un coquelicot écorché

trop rouge trop attisant

boire à ta langue

comme à de l’eau de fou de feu

de l’eau de foutre au ras du puits

[…]

(moi boire à toi)

[…]

oui arpéger ma joie sur ton épine dorsale

l’archet de ma bouche sur tes cordes fébriles

jouir jusqu’à l’extrême pointe de nos âmes graves

où la beauté se déploie en lumière nue

[…]

(comme un avant-goût d’éternité)

{…]

l’idéal sur le front un cri d’exigence

le fin vertige d’exhaler sa propre lumière

l’or blanc d’être

le propre repère de sa mouvance

royaume planté

entre le lierre et l’éphémère

[…]

(transpérance)

[…]

légèreté délurée confrontée au cerf qui brame

alors que c’est

pour un lien impalpable que je plaide

[…]

(ma liberté taillée dans le vif)

|…]

trouant l’étincelant silence jusqu’à la moelle

ton sexe rageur clameur surgissant des abysses

encanaille mes seins pleins jusqu’à l’in extremis

vas-y jette ton froc et dévolu

sur ma nuit primale

[…]

(nuit primale)

|…]

nul ne possèdera ma flamme

le soleil d’or dans mes mains

nul n’étouffera ma source béante

lune régénérée

quand le jour se lèvera sur l’absolue pureté

je pourrai

toucher le limbe des astres humains

[…]

(ma liberté taillée dans le vif)