Une chronique de Marc Wetzel

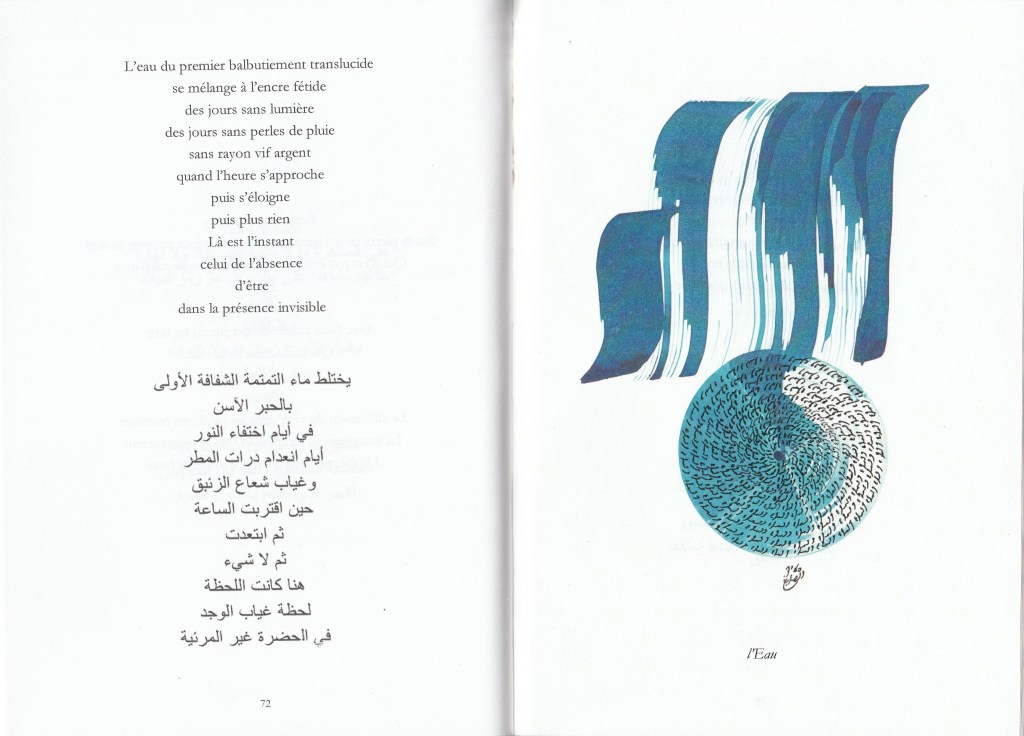

Saïd SAYAGH, De l’ombre (poèmes et calligraphies), Edition bilingue français/arabe, Mars-A publications, 94 pages, 2025, 20€.

Voici un étonnant chef-d’œuvre – que j’ai eu l’honneur et la joie de préfacer il y a peu – que je me permets (en quelques lignes, et avec quelques-unes de ses images) de signaler et caractériser ici .

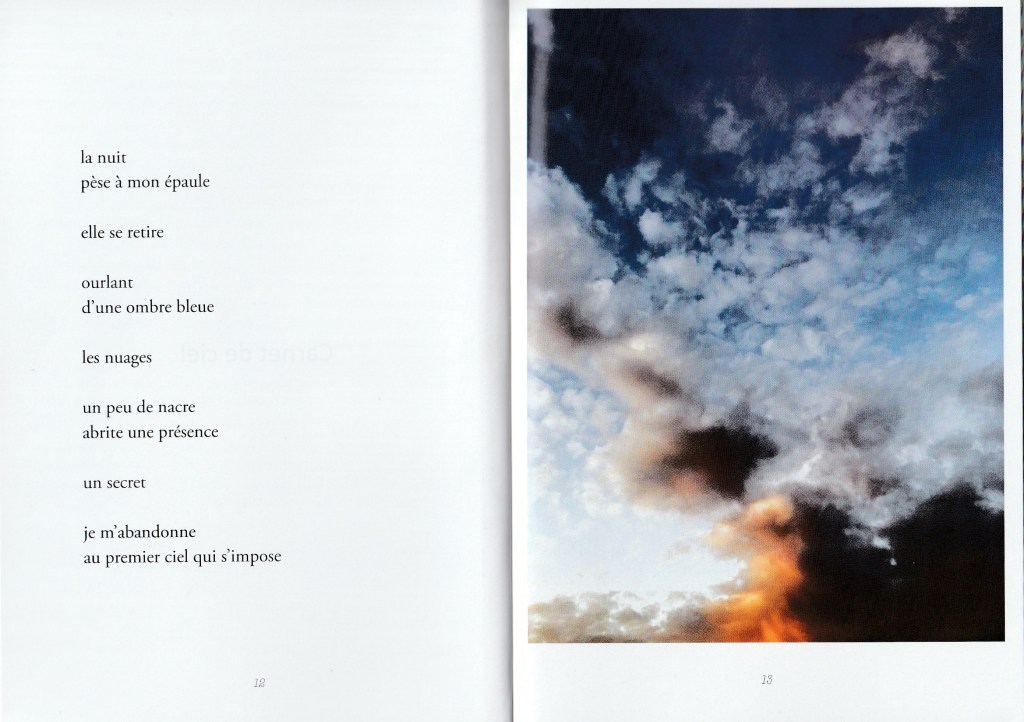

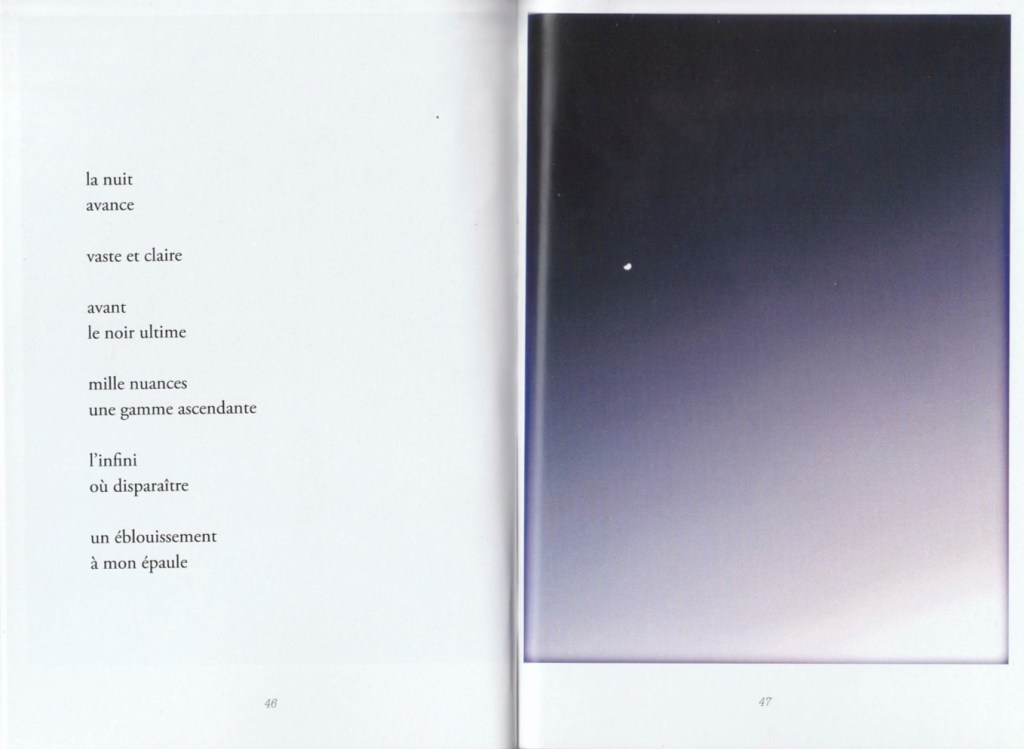

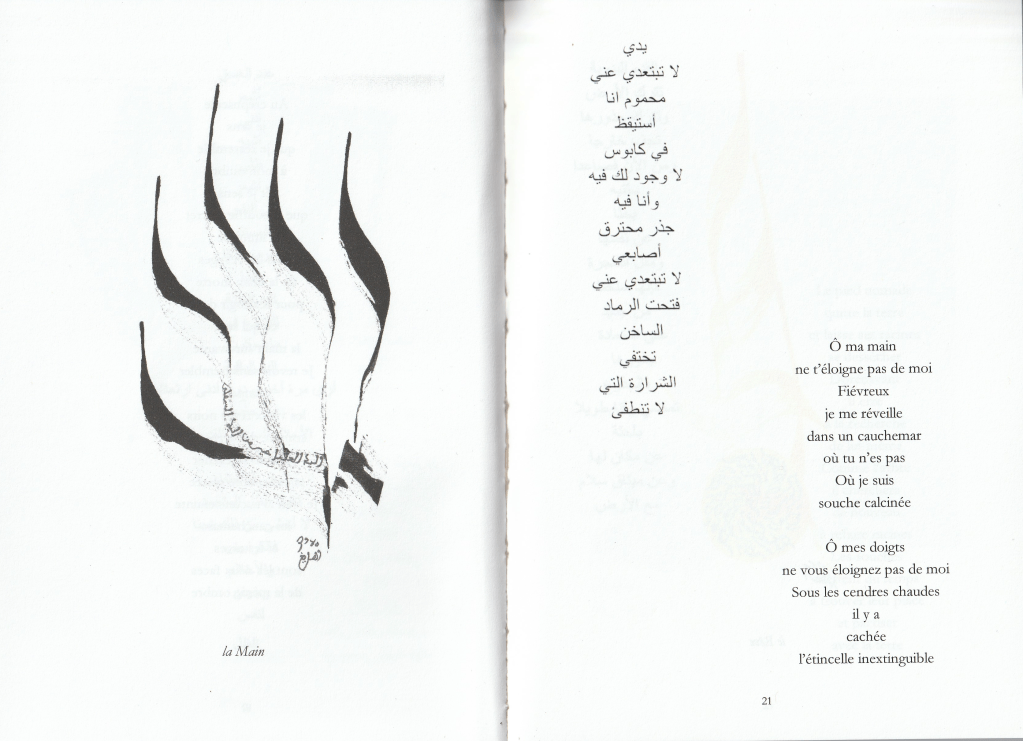

C’est un recueil conçu sur un lit d’hôpital, dicté au téléphone par quelqu’un de très affaibli (la septicémie gagne le corps, une main malade risque d’être perdue, diverses affections annexes se déclarent). Ce n’est donc pas un texte drôle, divertissant, ce n’est pas l’heure d’avoir de l’humour, de feindre de se réjouir, de rire ou de faire rire de ce qui nous arrive. Car ce qui arrive, c’est la fin. Alors c’est grave, et le ton est grave. Ce n’est donc pas non plus un texte virtuose, sûr de soi, astucieux ou malin, mais un texte laborieux et modeste (car survivre est un travail, et cette survie s’obtient de justesse. Un travail, c’est une force de vie qui doit se déplacer d’urgence, s’appliquer autrement, improviser là où on ne sait pas faire). Et enfin ce n’est pas un texte achevé, définitif, auto-suffisant : c’est le contraire d’un testament, parce que dans un testament il n’y a pas de points de suspension, et il n’y a pas d’images. Là, il y en a : le texte hésite sans cesse, et des calligraphies s’offrent comme des appuis, des haltes, des sortes de garde-à-vous rassurants pour une pensée dont les mots, eux, courent dans tous les sens et risquent de s’égarer, et de tout perdre.

C’est donc un livre tragique (le corps lâche prise, il ne peut plus assurer : la machine à vivre se grippe et s’enraye – et comme un corps est le seul moyen d’être au monde, quand le corps perd tous ses moyens, adieu le monde !), tragique, mais noble. Noble car le corps signale que, chargé normalement de nous défendre de tout, il ne peut cette fois même plus se défendre de lui-même, et voilà que Saïd Sayagh 1, loin d’en vouloir à son corps, le comprend. Il comprend que son corps était resté dans l’ombre (la plupart des humains se servent toute leur vie d’un corps dont ils ne devinent pas le mystère, un mystère qui leur veut du bien, ou, en tout cas, qui fait ce qu’il peut), et que la maladie est justement le moment où le corps ne peut plus rester dans l’ombre : la structure anonyme se réveille, se dévoile, s’expose avec éclat(s), et la salle des machines ne peut plus être traitée en passager clandestin ! La noblesse, ça consiste à saisir qu’un corps, c’est si compliqué que vient le moment où il ne peut plus s’arranger de sa propre complexité : il n’arrive plus à produire et faire durer cette lumière qu’on appelle la vie, et l’ombre se fait. L’ombre s’avance et prend la main. L’écrivain-calligraphe, noblement, sait alors qu’il devait tout à sa main, et que sa main, elle, devait tout à son corps, et que ce corps le fonde et le dépasse. La noblesse, c’est alors la fidélité à ce qui nous fonde, et l’hommage rendu à ce qui nous dépasse. Noble veut dire « bien né », et ce texte est vraiment bien né, il est né là où la valeur et le mérite se trouvent, dans la souffrance, dans l’urgence, dans la gratitude, dans la confiance.

Et c’est alors parce que ce livre est un hommage au moyen général de vivre qu’est un corps, que ce moyen était resté dans l’ombre, et qu’il risque bien de n’en sortir que pour nous y replonger fatalement avec lui, que ce livre est profond. L’ombre dans laquelle notre corps passe sa vie menace logiquement de venir nous chercher pour nous y rapatrier. Ce n’est peut-être que justice. Car l’ombre a une vie ingrate : elle est plate, elle est passive, elle est terne, elle est grise, elle traîne partout et ne retient, ni ne détient, ni ne soutient, rien …

Mais c’est justement cette ombre difficile que ce texte chante et que ces calligraphies célèbrent. L’ombre est privation de lumière mais aussi protection contre elle, elle est à la fois une éclipse et un abri. Elle n’est pas du tout un morceau de nuit, car la nuit avale aussitôt toutes les ombres. L’ombre est visible, elle n’est d’ailleurs que visible (l’ombre d’un corps qui hurle est silencieuse, celle d’un corps qu’on parfume ou qui pue est inodore), elle est la pure visibilité, car si je ferme les yeux, il n’y a plus d’ombre, et c’est l’ombre de mes paupières, alors, qui tombe sur mes yeux. De même ici, dans ce profond et fraternel livre, c’est l’ombre de la vie (non celle de la mort) qui est tombée sur un corps, et l’a illuminé. L’ombre de l’enfant s’allonge, devant lui, dans la lumière du soir, mais c’est pour lui montrer, justement, le chemin de grandir.

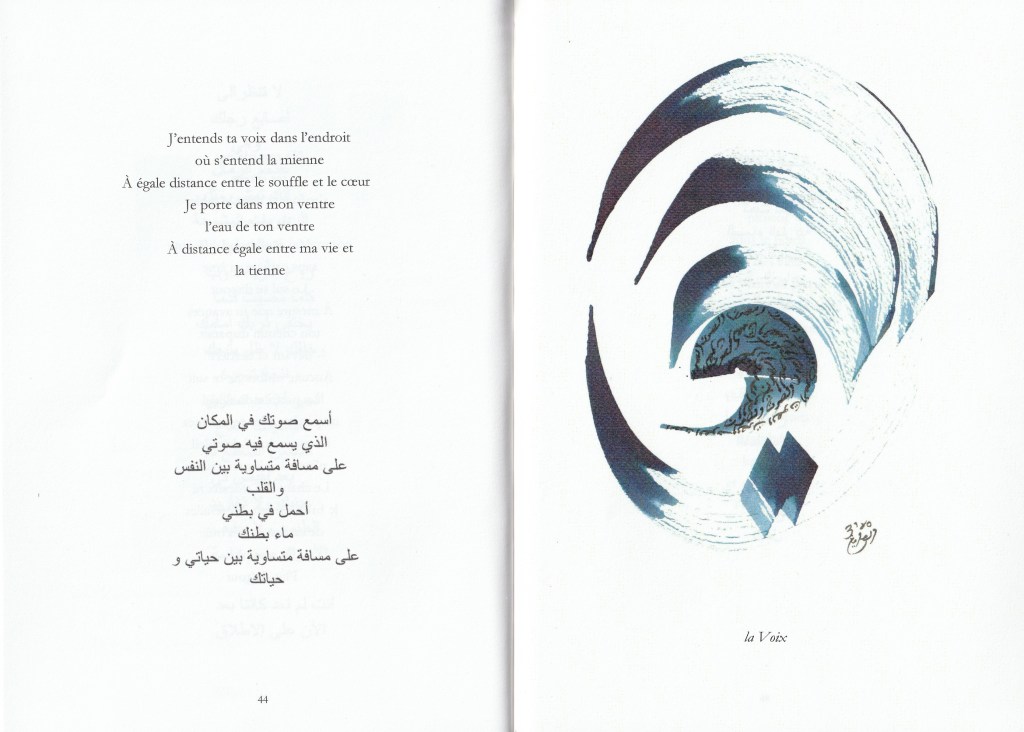

Les calligraphies, merveilleuses de netteté et d’énergie, sont aussi des hommages de la main (de l’artiste) aux mouvements bienfaisants du monde qui l’auront sauvée. Leur force singulière vient de ce que ces calligraphies sont autant d’autoportraits des diverses puissances de la vie. Car qu’est-ce que la vie ? C’est de l’eau qui se serait un peu compliqué les choses. Un organisme n’est qu’une citerne alerte et sophistiquée de fluides blanc et rouge. La cellule vivante est une eau structurée, circonscrite, compartimentée, sachant s’opposer à elle-même, une eau prodigieuse qui fait naître d’elle un nageur. La calligraphie de l’eau le montre ici, avec ce flux bleu faisant tourner sur lui-même le disque qu’il est aussi, et qu’il devient, et – comme un cyclique moulin à courants – en est renouvelé à son tour. Un peu comme la voix (autre image ici) est un vent articulé, un souffle qui se subdivise et délimite, se fait tinter et retentir lui-même, et qui relance en retour la pensée qui l’anime. Et le même corps humain est voix et silence – voix des formes et silence des fonctions. Il est aussi, superbement, à la fois la maison et le chemin.

Décidément, comme le montrent le texte et l’image de « L’Esseulé » (fin du livre) : Dieu, à jamais sans corps (et donc sans ombre !) doit se sentir bien seul ! (2)2

© Marc Wetzel

- Né à Meknès, Saïd Sayagh est docteur en Histoire, agrégé d’arabe, écrivain, poète, traducteur de poésie, calligraphe. ↩︎

- De nombreuses remarques s’inspirent ici de l’excellent petit livre de l’essayiste et esthéticien (et ancien professeur de microbiologie !) Philippe Boutibonnes (né en 1938) : « La Lumière offusquée – De l’ombre » (L’Ollave, 2009) ↩︎