Une chronique de Marc Wetzel.

Joseph-Antoine d’ORNANO, Instantanés sereins, (21 tableaux et 25 poèmes), Éditions L’inventaire – 64 pages, août 2023, 12€.

Un tableau et une page d’écriture ont peu de choses en commun (à part d’être, devant nous, réalités silencieuse, immobile et durable), et talents pictural et littéraire sont, de fait, rarement réunis (malgré Blake, Hugo, Cocteau ou Michaux), car la force d’un écrivain est d’être une âme qui nous touche par les signes de ce qu’elle pense, alors que celle d’un peintre est plutôt dans un toucher parlant au coeur par ce qu’il dispose en images. Les deux arts contribuent normalement peu l’un à l’autre (l’écriture ne « peint » qu’en imprimant mots et textes, dont l’encre sèche sur le support des pages façonnées; la peinture « n’écrit », marginalement, qu’en fixant des signes ou ajoutant des notations de pensée), et l’on est alors d’autant plus surpris et ravi (comme chez Cécile Holdban ou Marie Alloy) de rencontrer un(e) poète-peintre qui n’a pourtant pas deux âmes. Joseph-Antoine d’Ornano (né en 1949) est un seul talent, en deux manières distinctes – ses textes ne semblent pas là pour commenter ses oeuvres, pas plus que celles-ci pour illustrer ses textes. Sa démarche est plus secrète et profonde, comme si ces deux arts étaient nés ensemble en lui, comme jumeaux de sa formation d’esprit – familiers l’un de l’autre, mais séparés, peut-être pas même complémentaires (comme une peinture viendrait montrer ce qu’un texte ne peut dire, ou un poème dire ce qu’un tableau ne peut montrer).

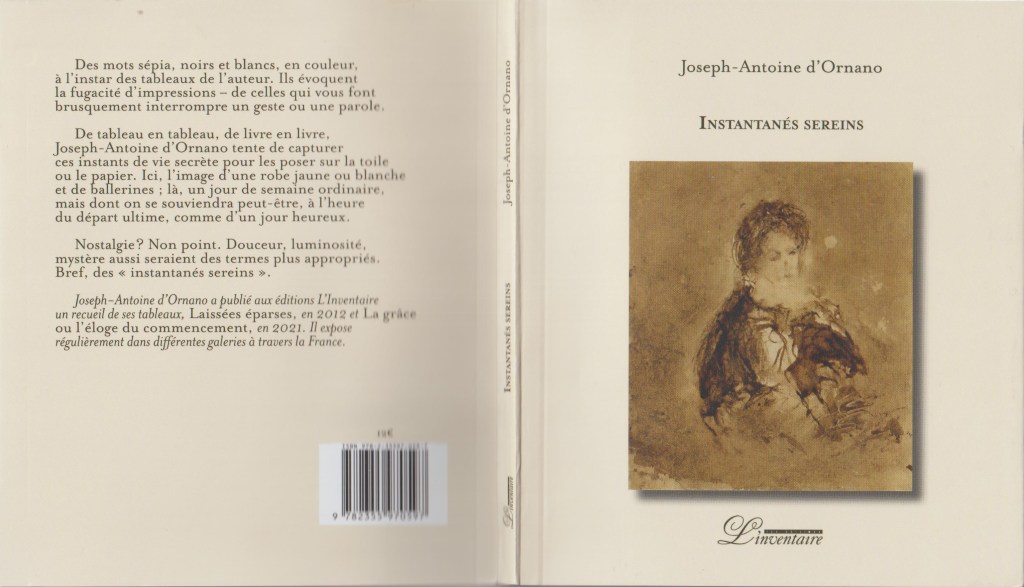

Par exemple, dans la première double page du livre, le texte contient trois éléments qu’une peinture, même fidèle, ne pouvait ni ne pourrait montrer : le passé (ici, le passé composé, en ligne 2) ; le secret (la dérobée des choses, le port clandestin de soi, comme « l’en douce » de la ligne 4) ; le mouvement (l’enchaînement des gestes, la « danse » de la ligne 6). Réciproquement, que nous montre le tableau, inaccessible au pouvoir de tout texte ? Bien sûr, l’espace (la variété des places); l’instantanéité (la présence conjointe des choses ou des êtres sous le regard); la lumière du monde (le jeu de ses lueurs). Mais s’agissait-il ici, pour l’auteur, d’ajouter des caractéristiques à d’autres, et de produire une réalité, en quelque sorte, affichant complet – de saturer ainsi (mots et images) la présence proposée ? Tel ne semble pas son but, car textes comme peintures frappent par leur double fragilité, leur évidente pudeur, et semblent plutôt vouloir souligner et confirmer (que chercher à masquer ou compenser) ce qui leur manque !

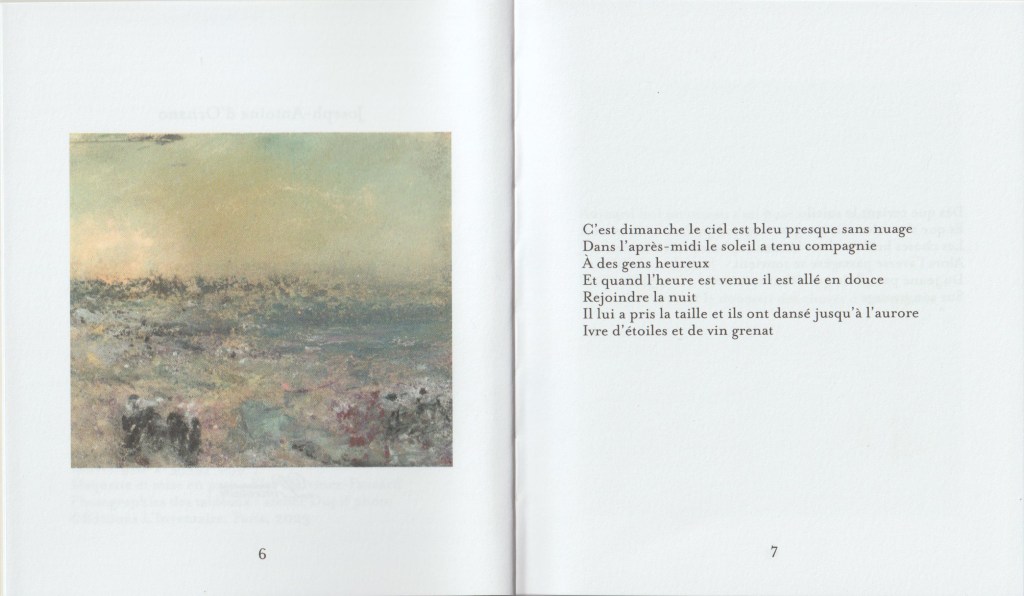

La dignité nostalgique qui émane des petits tableaux – il y a en eux la grâce un peu triste des ambiances (de monde) et des présences (humaines) – est comme un rêve retombé. Deux rêves retombés, surtout : celui d’une immensité protectrice (mais comment le serait-elle ? Toute immensité s’échappe, et se retire d’elle-même comme de nous, elle ne peut former aucun abri !), celui aussi d’une intimité sacrée (et comment le serait-elle ? le « sacré » est ce qui est séparé, ou plus précisément ce qui n’est là qu’en délégation d’un autre monde, et aux conditions de cet au-delà. L’intimité est l’inverse : une complicité dans l’en-deça partagé, un secret gardé par quelques-uns, qui ne peut pas les déborder !). Si cette impression est juste, alors on comprend ce que l’écriture poétique peut fournir de remèdes à cette double impossibilité picturale : la parole peut rabattre l’immensité sur elle-même (comme si l’Absolu venait y faire ses propres confidences), et, à l’inverse, peut rapatrier dans l’âme humaine la source du sacré – comme on le voit dans un serment, une promesse solennelle. Mais la tension, malgré le merveilleux effort lyrique, reste : il n’existe pas, quelle que soit la virtuosité du poète, d’immensité harmonieuse, comme il n’y a pas d’intimité impartiale !

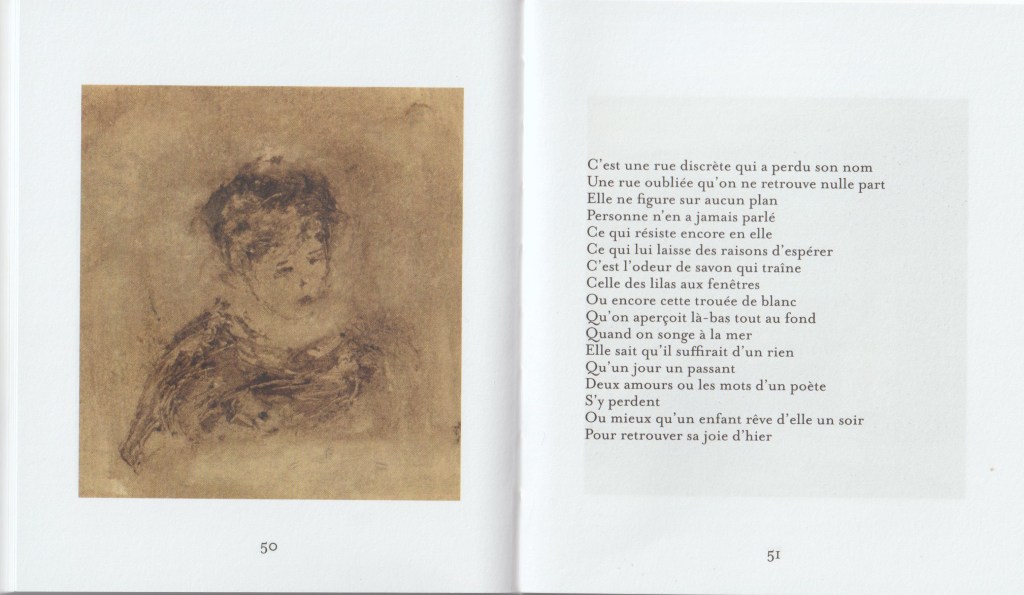

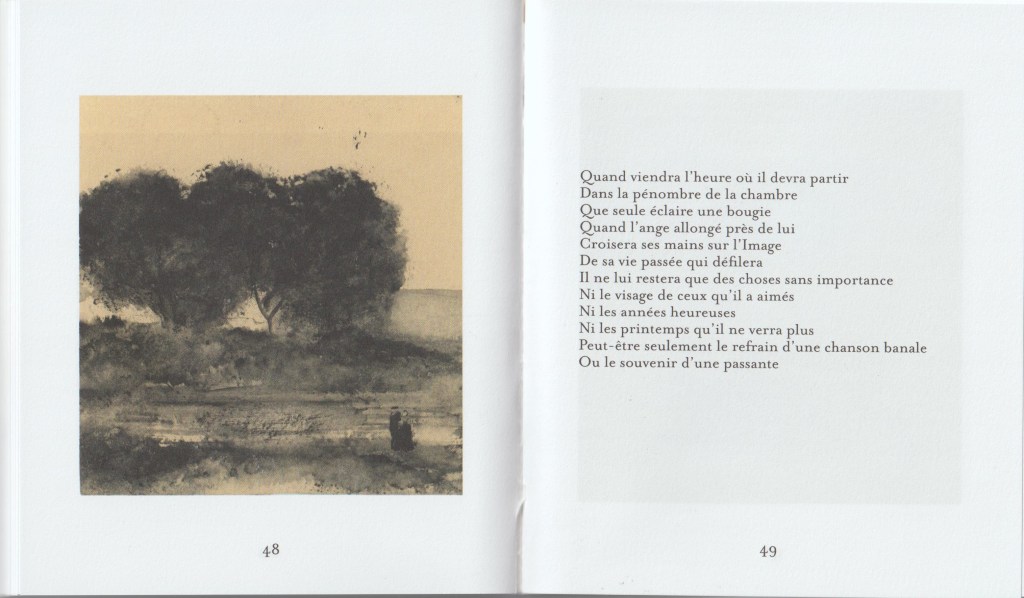

Ce que permet en retour la voix poétique (et qui est inaccessible à la peinture), c’est, on le sait, le récit (les états successifs d’une histoire sensée), et la leçon d’un texte (une fable inclut sa morale, un message général tiré du poème peut être formulé dans le poème même, alors qu’une peinture ne peut expliciter son sens possible). Cette double capacité d’intrigue narrative, et de généralisation proposée se lit dans les poèmes sobres et délicats de d’Ornano. L’intrigue est souvent une sorte de « mise au point » intérieure de son destin de la part de quelqu’un; la généralisation est constante : ici (p.12), tous les chagrins se ressemblent; là, (p.15) ce sont les visages de ceux qu’on quitte qui se ressemblent; là encore (p.22), les femmes qui « songent à un enfant » fredonnent un même murmure; ou bien (p.31 et 49) les jours ordinaires sont le souvenir le plus poignant des derniers jours d’une vie … Là où la peinture (dans ses vignettes parfaites) restait en arrêt devant l’immensité, ou gardait l’intimité muette, la poésie (dans ses récits évocateurs) s’explique mieux nos ressorts de vie; elle fait comme arriver en mots ce qui nous anime, et indiquer des directions non-spatiales à notre liberté. Mais la généralité garde toujours son ambiguité (par exemple, si tous les chagrins se ressemblent, faudra-t-il déplorer qu’en en éprouvant un, tous analogiquement viennent sur nous – ou au contraire se réjouir qu’en vainquant un de nos chagrins, on guérit un peu de tous les autres ?).

Ce qui touche dans cette poésie délestée de toute violence (l’oiseau, l’enfant et la maison y sont seuls aux commandes de cette réalité sauve !), c’est d’une part un appel constant à la mémoire et même au témoignage ou à la confiance d’êtres non-conscients, animaux et éléments, comme s’ils pouvaient merveilleusement attester, à leur façon, des choses humaines (comme des pigeons voyageurs nous feraient mieux comprendre nos voyages, les migrateurs nos orientations, les fleurs nos propres manières d’éclore ou de nous fâner etc.) – mais l’échec est là : la mémoire des êtres non-humains (malgré la fraternelle prosopopée) reste inhumaine. Et d’autre part, le récit pourra nous submerger de promesses (des visages nous y attendent, des envols et élans nous y convient, des ressorts de peur, d’envie et d’humiliation sont brisés dans l’innocente vacance des êtres naturels …), la réalité revient : toute histoire vit, donc meurt. Ou bien : une joie ne dure que tant que le sens d’une situation la porte et la justifie, pas davantage ! Une fête véritable honore ce qui la dépasse, mais la mort (vue de nous, en tout cas) dépasse tout ce qui nous dépasse !. Face à ces deux sublimes impasses de toute poésie, que peut à son tour cette peinture ? Tout est solidaire dans son espace (formes humaines et non-humaines semblent y témoigner ensemble !), tout est perpétuelle relance dans son expression (l’éternité de vie d’une Trinité est dans ce cadre suffisant où trois êtres se font inlassablement vivre les uns les autres. L’admiration mutuelle est, on le voit alors, comme l’absolu remède à l’arbitraire d’autrui).

La dignité tragique de l’oeuvre de Joseph d’Ornano tient à l’aveu d’un possible double échec de la peinture (il n’y aura pas d’image définitive de notre vie) et de la poésie (il n’y en aura pas davantage de texte parfait, de formulation infaillible); mais ensemble, pourtant, elles assurent la possible complétude d’une conscience humaine, exceptionnellement apte à dire ce qu’elle fait voir, et montrer ce qu’elle nous fait nous dire. Oui, la conscience est tragique, puisque son attention à la présence est toujours aussi attention à l’absence; mais elle est immortelle car même cette attention à sa propre absence signale et relance – à la fois énigmatiquement et effectivement – la présence même, dans le monde, de notre attention à lui !