Une chronique de Jaqueline Saint-Jean

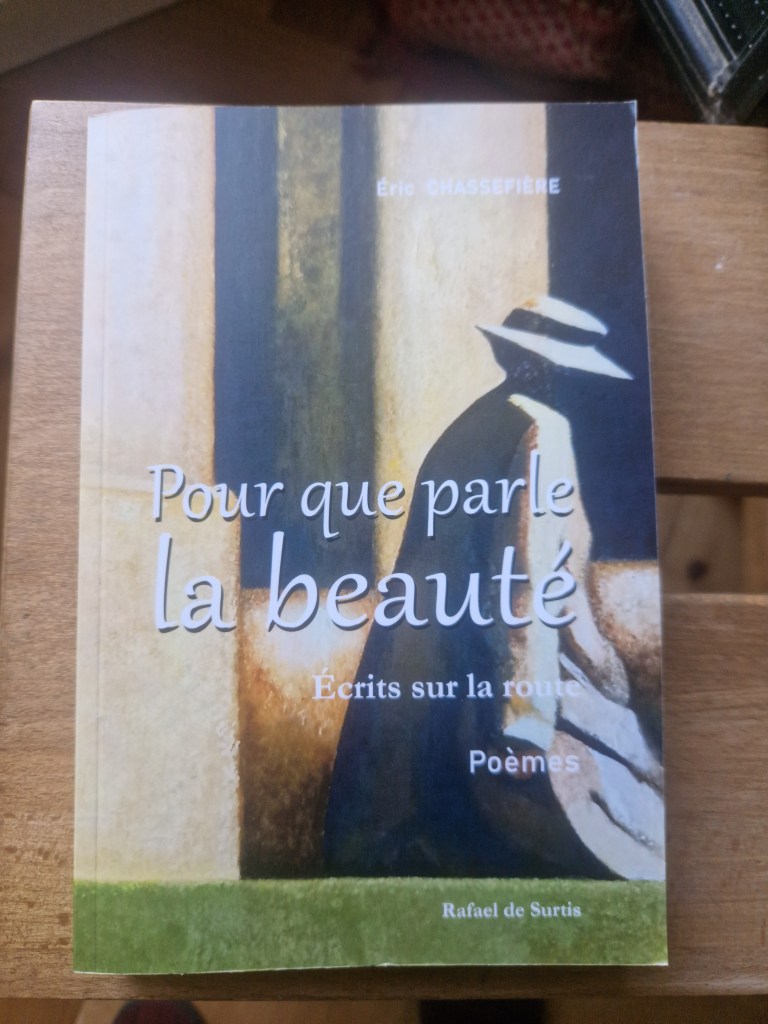

Éric Chassefière, Pour que parle la beauté, Rafael de Surtis éditions, 2025.

À part un inédit consacré au Cambodge, Éric Chassefière rassemble ici ses récits de voyages, la plupart déjà publiés à Encres vives, aux éditions de l’Atlantique, Alcyone ou Sémaphore. Le livre est dédié à Michel Cosem, qui l’encouragea en cette voie d’écriture.

Le titre résonne à la fois comme un choix d’écriture, et peut-être un appel à percevoir, accueillir la beauté de la Terre en ces temps obscurs. La beauté pour l’auteur nait de la saisie par les mots : « ce n’est qu’en cherchant à nommer / créer l’étincelle sur la pierre / que nous accédons à la beauté ». À l’instar d’André Breton, il préfère l’image « tournée au possible vers la santé, le plaisir, la quiétude, la grâce rendue… Elle a pour ennemis mortels le dépréciatif et le dépressif ».

Surtout attiré vers l’Orient, l’écrit sur la route garde toujours la même approche des lieux, des cultures et des êtres, pleine d’attention et de tendresse. Le corps se laisse pénétrer par les formes, couleurs, senteurs, musiques, cuisines, il en garde des éclats, « flamme étincelante d’un sari » ou « vieille peau craquelée de la terre »…

Les pores traversés de brume ou de lumière, l’être s’ouvre à l’esprit des lieux, temple ou montagne, sacré ou profane. « Celui qui sait que voir / exige l’effacement / la douceur de la présence » se tourne vers l’autre, intense et fugace relation tissée à travers les regards, les sourires, la grâce d’une serveuse, la plongeuse aux yeux plissés, le pope photographe ou ce vieil homme assis face à la mer … Rien de touristique en cette approche, « le voyage est à l’intérieur ». En quête d’instants d’éveil au monde, à la présence, où tout soudain s’illimite dans l’espace et le temps. Réveille la mémoire personnelle ou collective, passé d’oppression ou de misère. L’écriture se fait sensible au ruissellement incessant des apparences, à l’infinie mouvance de la vie. Parfois le monde flotte, vibre, tourne, vacille, glisse, s’efface…Une prose souple et fluide épouse le multiple, avec la conscience lucide du risque d’émiettement si le fil ou le souffle ne relient plus le flux. On y perçoit le musical retour de motifs de l’œuvre, arbre, lac ou jardin d’enfance.

Écrire son voyage, ici, c’est s’amplifier, s’unir à toutes les formes du vivant, dépasser sa propre vie, « sentir couler en soi le sang de la montagne », « battre de la brûlure des pierres », sentir jusque dans son corps vibrer la terre…Plus encore, c’est « le sentiment d’atteindre au merveilleux, à l’inexplicable »