Une chronique de Lieven Callant

Daniel De Bruycker, Passeports pour ailleurs, Poésie mémorielle Wu-Sun, L’Arbre à paroles, 291 pages, 2018, 18€

Tout livre de poésie est une aventure. Aventure de l’écriture, aventure de la traduction ou de la transposition, aventure d’autant plus périlleuse quand il s’agit de composer une anthologie rassemblant les poèmes des Wu-Sun, peuple nomade de l’Asie centrale.

L’aventure de cette anthologie est une histoire presqu’irréelle que raconte fort bien Daniel De Brucker dans la présentation. Presqu’irréelle car il a fallu quelques hasards heureux, des rencontres magiques, la perspicacité et la ténacité de quelques férus comme le linguiste d’origine croate, Ilan Precjev-Ilan (1927-2015). Rassembler les poèmes des Wu-Sun est le travail d’orfèvre de quelques chercheurs passionnés, de quelques rêveurs acharnées, de quelques poètes chanceux. Pour traduire les poèmes du tokharien au français, les deux auteurs de ce livre se sont aidés de plusieurs langues afin de saisir et de s’enseigner mutuellement les nuances à ne pas perdre dans la traduction et dans le but d’établir des analogies possibles avec le français.

« Toute écriture est célibataire, chacune attend, depuis toujours et pour autant de siècles qu’il le faudra, l’âme soeur dont elle rêve en secret: le lecteur qui la fera chanter. »

Est la phrase que garde à l’esprit depuis longtemps, Daniel De Bucker et qu’il attribue au professeur Ilan-Precjev-Ilan. C’est par elle que commence la présentation de l’anthologie car le poète en a fait une maxime qui le guide dans le travail de l’écriture et qui peut nous servir à nous lecteurs qui recevrons les poèmes à nous interroger sur leurs naissances, leurs voyages, leurs silences.

Appelé sur le site d’un ancien cimetière sogdien près d’Arpa, à 2800 mètres d’altitude au coeur des monts du Ferghâna, Ilan Preciev-Ilan découvre un peu par hasard dans la niche d’une sépulture très ancienne, une pochette de cuir contenant ce qu’il croyait être une « panoplie d’herboriste ». C’est en voyant dans un musée, d’autres panoplies du même type mais réalisées à partir du cuivre qu’il comprend que ces assemblages sont les signes d’une écriture tokharienne.

En étudiant de plus près ces panoplies et leurs copies réalisées par les héritiers Wu-Sun, Ilan Precjev-Ilan découvre qu’il s’agit d’un poème, l’unique et ultime poème qu’un membre de la tribu Wu-Sun dédie aux siens. Chaque membre de la tribu sera un jour appelé à rédiger le sien dans une langue qui finalement ne sera plus que dédiée à cela. Cette découverte bouleversera la vie du chercheur: il la consacrera à rassembler et traduire la quelque centaine de poèmes que les Wu-Sun ont su garder précieusement comme un secret.

Le dernier poème que les membres de la communauté Wu-Sun écrivent à l’approche de leur mort, ne se limite à n’être qu’un passeport pour l’au-delà, le futur défunt dresse un portrait de lui-même et de son bref passage sur terre en réalisant un mœñawidha à partir de feuilles de chanvre pliées de différentes manières réparties sur 9 cordes et entrecoupées par des brindilles et des baies, les cordes sont ajustées sur l’abaque.

Les « panoplies les plus anciennes datent à peu près du quatrième siècle de notre ère. Mais le rituel serait bien antérieur. « le poème-abaque devait être suspendu au dessus de la tombe contenant l’urne funéraire, frémissant au vent- puis quand on eut remplacé le chanvre par des éléments métalliques tintant comme un carillon-, et rester là jusqu’à qu’une tempête le disperse ou qu’un voleur s’en empare. C’était le signe que le message était « passé » ou que les contingences de la vie-d’ici bas avaient cédé le pas à celle de l’autre vie.» Plus tard, l’usage d’en réaliser des copies écrites, conservées au sein du clan, a sauvé de l’oubli ce rituel si singulier.

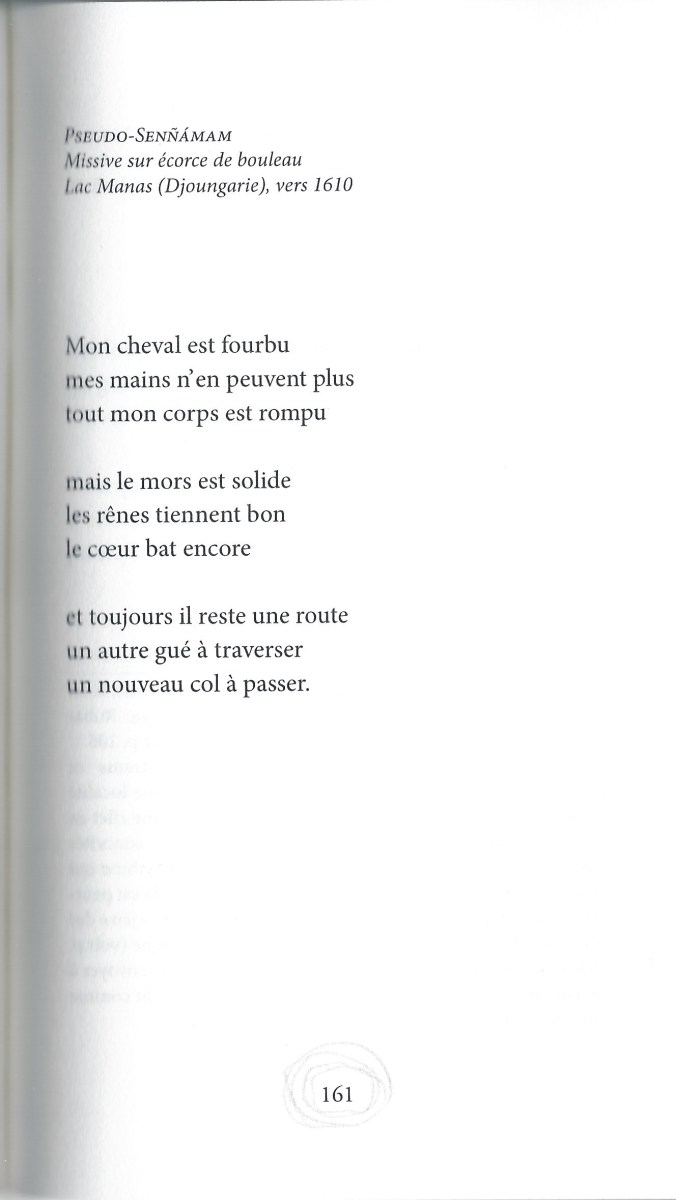

Le poème comporte neuf vers répartis en trois strophes. La plupart des poèmes recueillis sont l’oeuvre d’auteurs anonymes et sont comme des testaments spirituels. Le rite qui consiste pour le futur défunt à réaliser son mœñawidha « le geste lui-même a perduré presque sans changement, y compris la langue -qui bientôt limitée à ce seul emploi, s’est figée en son état ancien- et aussi l’alphabet qui la note(…) les signes de cette écriture reproduisent fidèlement la forme des éléments métalliques enfilés sur les fils de l’abaque eux-mêmes modelés d’après les feuilles, les segments de tige et les graines de chanvre d’antan. »

Pour bien comprendre les Wu-Sun, il faut pour Ilan-Precjev-Ilan se « faire une idée du traditionalisme presque maniaque de tout cela, quand vous ressentirez avec quelle rigueur ces gens se sont accrochés depuis trente siècles à la perpétuation de ce rite, ultime témoin de leur identité, et quand vous mesurerez l’espoir paradoxal attaché à ces minuscules testaments, oeuvre de mourants résolus, à l’approche du trépas, à se définir en tirant la leçon de leur existence alors je vous ferai lire les poèmes » Dit-il à Daniel De Bruycker.

« Le message était pour le vent, pour le ciel et rien d’autre. Les cendres étaient pour le sol et le temps, sans plus. Seul le souvenir, supporté par le mœñawidha, revenait aux hommes, à ceux du clan, à la descendance. La mémoire des leurs: pour eux, je crois bien que c’était plus sur que les tombeaux. »

Quand on prend conscience de ces particularités, des efforts combinés, on observe d’un autre regard la poésie. On ré-interroge sa singularité. Son pouvoir pour certains, ses limites pour d’autres. Son apparent déclin, son abandon ou au contraire sa magie retrouvée. L’essence ultime de la poésie se résume peut-être en cela: elle nous aide à vivre comme elle nous guide vers la mort tout en nous enseignant le caractère éphémère et presque vain de toutes nos gestes. Elle nous apprend à lire en creux, entre ses lignes, entre les signes qui bien vite s’évapore.

Tous les poèmes de ce livre ne sont pas dus à des poètes de métier, ils sont le dernier, l’ultime et souvent l’unique poème d’un homme qui tente dans ce dernier geste de se faire le témoin de tout un peuple que les guerres de conquêtes déciment, détruisent. En même temps que d’être une révolte, c’est aussi une voix qui s’éteint. Lucide.

Notre longue histoire de conquêtes et de guerres a fait disparaitre bien des peuples et leurs secrets, a englouti des langues, des traditions, des arts, des connaissances, des sciences et des savoirs. Á cause de notre aveuglement ou plus simplement de notre désintérêt, de notre lassitude. Á cause de nos angoisses et notre peur de l’autre. J’ose croire qu’il faut à l’humanité un poème pour la sauver, pour éclairer sa conscience et ce poème germe en chacun d’entre nous.

Daniel De Bruycker, accompagne chaque poème d’une remarque explicative et termine l’anthologie par de belles notes éclairées sur les Wu-Sun, sur la langue et ses supports, sur l’écriture unifiée d’un peuple dispersé.

En dehors de la singularité de chaque poème dans une langue qui ne propose pour ainsi dire pas de forme rigide et rigidifiée qui enfermerait dans sa rigueur toute la spontanéité et relative simplicité des messages, au delà de l’appel lancé à l’infini d’un être humain qui acquiert soudain la notion de la brièveté de sa vie, de sa maigreur, il subsiste malgré tout le sentiment aveuglant des pouvoirs mystérieux du poème. Au moment où il s’écrit, on croit tenir un pendant de vie, quand il se lit on n’en perçoit plus qu’une trace qu’on peine à reconnaitre. La recherche de l’ultime poème occupe une vie.

Voici quelques extraits :

© Lieven Callant