Une chronique de Marc Wetzel

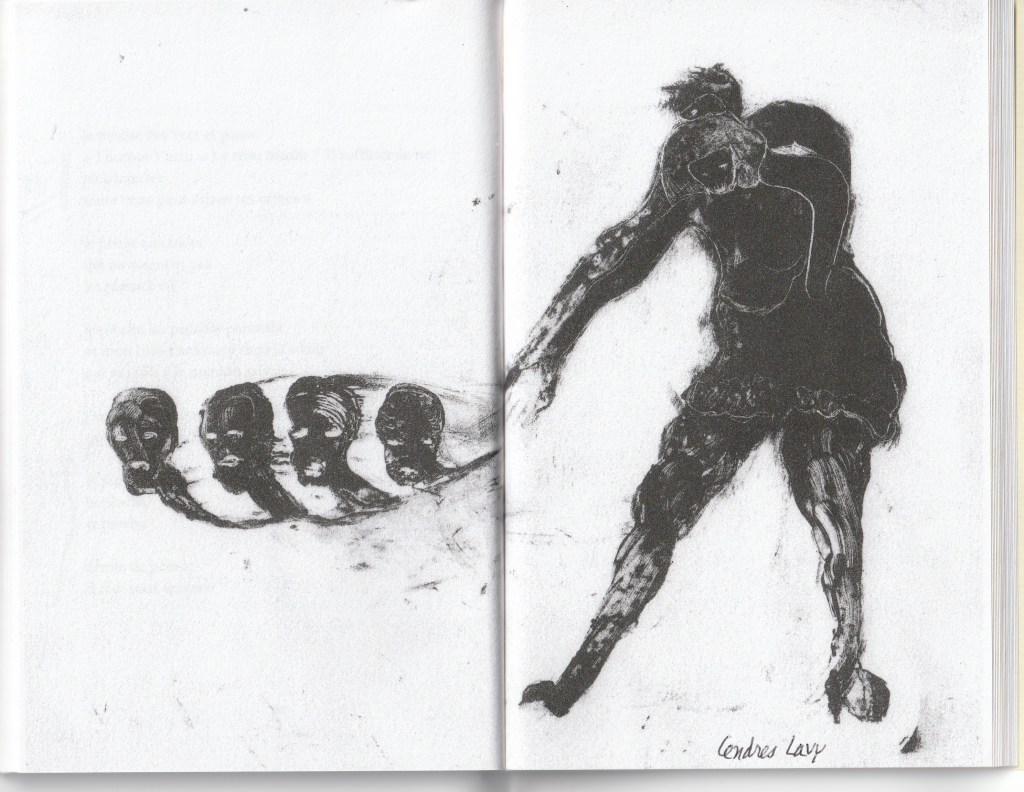

Murièle MODÉLY, User le bleu, suivi de Sous la peau – Lithographie de Cendres Lavy, Éditions Aux cailloux des chemins, 100 pages, septembre 2020.

« User le bleu » – titre étrange – trouve son sens dans un poème page 25-26. La scène est un métro (chargé) dans lequel une fille pleure à gros sanglots, mais sans gémir ni vouloir déranger. Son désespoir est massif, irrésistible, mais discret (« ses hoquets ravalés ne faisaient aucun bruit »), et humble (elle « respectait » le droit de ses voisins « de jouir, d’être seul »). C’est un raz-de-marée (« on sentait juste les vagues silencieuses ») privé, navré d’avoir lieu, sans issue ni remède. L’auteure, alors – dit le poème – esquisse, en sortant de la voiture, un bref geste de réconfort, s’entend absurdement demander « ça va ? », et ne récolte qu’un regard silencieux. Alors, écrit-elle (p.26), « j’ai ramassé ses yeux pour en user le bleu/ tout le jour au bureau ».

Traduction : l’auteure a emporté avec elle (et, sur son lieu de travail, remâché jusqu’au soir) sa miséricorde en échec, sa compassion bredouille. Que veut dire donc « user le bleu » ? Quelque chose comme : comprendre comment et pourquoi une autre personne, soudain, ne peut plus accepter ni assumer ce qu’elle comprend d’elle-même. Derrière le bleu de ces yeux noyés, quoi ? L’essorage d’une grâce, un charme sabordant sa propre vitrine, l’iris ironiquement profond (bleu) d’une mélancolie. Voilà notre poète.

L’auteure est – tous ses textes ici le disent – une femme vive et précise (d’une troublante et assez souriante acuité), qui travaille dans une administration (entreprise culturelle ?) en subordonnée scrupuleuse et affable, mais d’une rare indépendance (« Je dois écrire ces chefs/ qui ont compté sans moi/ qui ont compté sur moi« , p.31), et, dans sa vie de chair et son destin personnel, d’une dérangeante franchise : Réunionnaise montée en métropole, traitant la couleur de sa peau en « goutte d’encre dans le coeur du buvard » (p.92), décortiquant autour d’elle les blancheurs instituées qu’elle feint de servir, maman conjointe et comblée d’une fille, mais mère célibataire de son oeuvre – la « poésie » comme un enfant qu’elle fait à sa table (p.88-9), ou qui, en tout cas, ne trouve assise et croissance que sur sa planche d’écriture !

Le titre de l’autre partie (« Sous la peau ») campe, en effet, comme physiologiquement, un rapport à soi inattendu et peu compris. Elle avoue le malentendu page 84 : elle est devant autrui réellement assez preste, organisée, responsable, réactive, bref : évidemment et efficacement sociable pour que, dit-elle, ceux des lecteurs qui la connaissent par ailleurs ne croient tout simplement pas qu’elle soit l’auteure « triste, déprimée, obsessionnelle » qu’elle assure être. Derrière les lèvres lyriques, joyeuses et libres, une « bouche profonde » (p.84) veillerait donc, toute en amertume et ruminations ? La raison de cette distorsion : Murièle Modély voit trop (trop bien, trop souvent, trop rudement) la réalité des vies, alors même qu' »écrire de la poésie passe par l’oeil » (p.82). Sa naturelle intelligence des dysharmonies, couacs et impossibilités croisées du monde humain est si intense, si immédiatement sur le pont, qu’elle décourage bientôt le chant, corrode l’empathie, humilie le sentiment, empoisonne l’espoir. Pour le dire clairement, Modély est aussi cruellement lucide qu’une influenceuse, mais aussi naïvement intègre qu’un ange : une périlleuse et impérieuse noblesse d’âme paraît la priver de toute ressource cynique (parasitant les insuffisances d’autrui) et de toute opportuniste dignité (réclamant des droits qu’elle n’aurait pas d’abord mérité d’obtenir). Cette femme sans illusions n’a nulle envie de se jouer de celles d’autrui. Seules armes qu’elle s’autorise : l’humour (« j’ai ce sourire-là, je dois l’avoir toujours sur moi », p.69), qui permet à son altruisme de supporter l’ingratitude qu’il génère, et la patience (qui voit bien qu’une crise quelconque n’a aucun intérêt à sa propre résolution). Subtilité, sang-froid, résolution – un riche remède de cheval pour lutter contre la pauvreté extérieure, socio-matérielle ! Subtile : souveraine dans l’allusion utile, le rappel suffisant, comme une reine du « Psitt !… » (l’art de ne pas révulser l’attention qu’elle sollicite); maîtresse d’elle-même (riant devant lui – assez vaillamment ! – du nom de la maladie que lui révèle son dermato, p. 10); et bien décidée à décider d’elle-même (à son arrivée, étudiante, en métropole, dans un quatre mètres carrés sans cris ni saveurs, elle s’impose à son plan de vie même. « Je savais que je ne reviendrais pas / qu’il me faudrait creuser de nouvelles empreintes/ qu’il me faudrait trouver de nouvelles phrases et je pleurais … » p.77. Et précise aussitôt après (la part inarticulée de l’âme « pleure », oui, mais l’autre part se relève et ragaillardit à ce qu’elle se dit !) : « je pressentais que tout serait/ beau/ ardent/ et triste à la fois/ que je devrais essayer d’autres peaux/ moi, qui avais la peau noire comme un naevus/ pour pigmenter mes mots » (p.78).

Voilà une poète juste et décisive. Son secret ? Elle sait lire la bêtise dans le texte (même avec la sienne propre, présente ou passée, pas de quartier, on se dénude) ! Sottement tatouée dans sa jeune et svelte rébellion, elle constate froidement, dans un coin de miroir, que l’ancien lézard du haut-fessier gauche est devenu un « chat obèse », p.16. Elle sait lire la bêtise et sait la dire (tel collègue, ahuri enfermé dans les limbes de lui-même, est parfaitement résumé : « sa bouche pue le sommeil »). Elle sait dire aussi le secret d’en sortir (à un collègue étroit et mesquin, qui ne cesse de vitupérer contre les chefs, tous, selon lui, bavards, hypocrites, insensibles et oisifs – elle fait rétorquer à une stagiaire en reconversion un improbable et imparable : oui, mais eux, « ils lisent » ! p.50). Des sortes de mots d’ordre implicites courent d’ailleurs, salubres et vrais, dans cette prose sobre et vive. Non seulement, oui, la lecture pense; mais aussi : l’authenticité paye. Et même, dans les moments les plus ordinairement difficiles : une inconnue fait une crise d’épilepsie, un canard égaré traverse les rails du tramway, un peuple qui est le nôtre vote « déverser d’un coup sa coulée brune » (p.44), ou : les conditions d’une bonne marche de l’entreprise se révélant d’un coup : (« l’entreprise marche/ tout fonctionne, tout roule/ moi, sur ma chaise à roulettes/ lui, dans sa chaise à roulettes/ l’exécution annuelle de notre ronde labile/ et je ne comprends toujours pas pourquoi/ la bonne marche de tout ce bordel/ nous fait faire du surplace/ comme des bêtes/ dociles/ dans une cage » (p.12-13) – quelque chose d’étonnant est pensé : Dieu nous fait confiance; oui, s’il y a un chef du Tout, nos vaillants (et parfois suicidaires) « surplaces » ont un sens. Et s’il n’y en a pas, l’Intelligence de l’immense Affaire est la nôtre. Usons donc le solitaire bleu de notre Ciel ! Gardons ainsi physiologiquement, dit cette magnifique auteure, « la mer en bouche » :

« Un jour quelqu’un enlève le sourire gravé

sur ma peau comme une cicatrice

quelqu’un accepte le flou du derme, des termes

mon visage mouvant comme la mer

un jour quelqu’un m’aime

et embrasse au-delà des lèvres

au-delà des dents

jusqu’au plus profond de ma mâchoire

jusqu’à la moelle

quelqu’un voit

ma petite âme

et la lèche

dans le salé d’une larme

dans la sueur sur l’aile d’une narine

dans le flot d’humeurs dans la gorge

un jour quelqu’un m’aime

pour ce que je sécrète » (p.70, La mer en bouche)

———-

©Marc Wetzel

Nota : Je ne découvre qu’à présent (juillet 2024) l’existence de cette maison d’édition – par sa présence au Festival des Voix Vives de Sète. D’où ma recension bien tardive de ce premier recueil de la collection, paru en septembre 2020. Mais d’autres recueils intéressants ont paru depuis. Signalons le dernier (bon !) volume en date : « D’ordinaires cascades » de Thierry Roquet (Aux cailloux des chemins, donc, mars 2024) – d’un auteur malicieux et tendre, non sans affinités avec le monde de M.M., dont voici la page 82 :

« Le téléphone a sonné.

Une voix de femme

a demandé à parler à Albert.

J’ai dit y’a pas d’Albert ici.

Elle a insisté pour parler à Albert.

J’ai répété que c’était une erreur

mais elle a répondu que je mentais

et qu’Albert devait sûrement

se cacher quelque part.

La voix de la femme

est devenue un long sanglot

alors je lui ai juré qu’Albert

était parti de bonne heure

en pensant très fort à elle

qu’il finirait bien par rentrer

qu’il ne fallait surtout pas s’en faire

mais que je devais raccrocher à présent »