Chronique de Xavier BORDES

Guillaume APOLLINAIRE – Alcools (Ed. Gallimard – coll. Livres d’art – coffret.) illustré par le peintre Marcoussis (fac-simile).

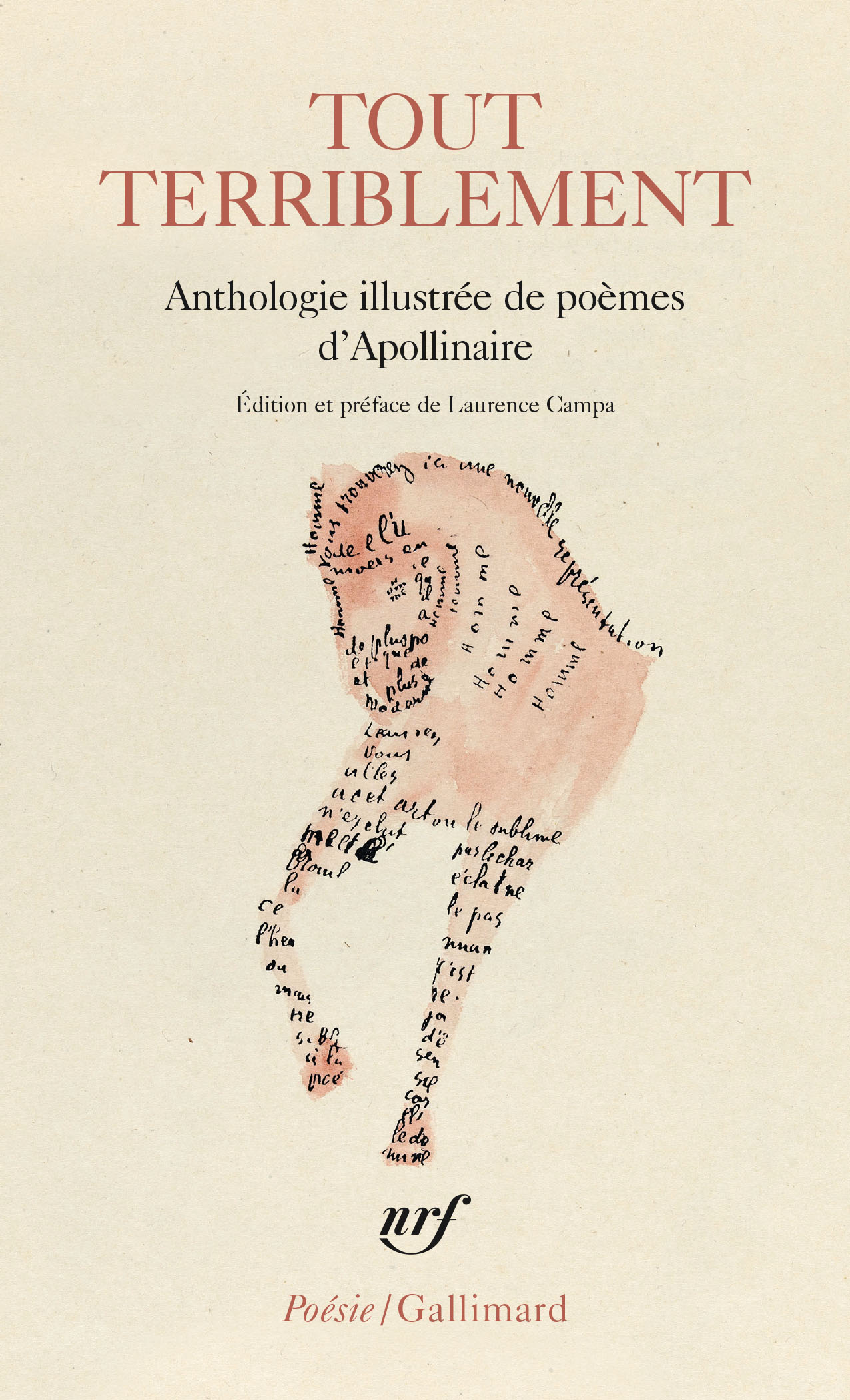

Guillaume APOLLINAIRE – Tout terriblement – (Anthologie illustrée – Coll. Poésie/Gallimard)

Guillaume APOLLINAIRE – Tout terriblement – (Anthologie illustrée – Coll. Poésie/Gallimard)

Trois livres paraissent pour le centenaire de la mort de G. Apollinaire (le 9 novembre 1918), aux Éditions Gallimard : trois livres qui passionneront sûrement les amateurs de ce poète considérable et avant-gardiste en son temps. Le premier consiste en une édition d’Alcools, le premier recueil fameux du poète, où se prépare une mutation qui fera entrer la poésie dans sa modernité. Il s’agit d’une version en fac-similé d’un exemplaire d’origine qui a été illustrée par le peintre cubiste Marcoussis.

Légende ou réalité, on se souvient peut-être qu’Apollinaire recevant les premières épreuves de son livre y découvrit non sans surprise que toute la ponctuation en avait été omise. Plutôt que de s’en plaindre, il y trouva semble-t-il tant d’intérêt qu’il décida que le recueil paraîtrait ainsi, non ponctué. Et depuis, d’innombrables poètes ont suivi son exemple, ponctuant ou non, parfois complètement, parfois partiellement, souvent pas du tout, comme si le poème était un espace de liberté dans la langue et qu’il était intéressant parfois d’y introduire un peu de confusion, ou du moins d’hésitation, pour que les signifiés des mots et des vers déteignent, en quelque sorte, les uns sur les autres afin de créer un tremblement du sens, une incertitude, une atmosphère plus propice à l’évocation, à la rêverie poétisante. Cela, complété par une libération plus ou moins affirmée de la versification, chez Apollinaire tantôt relativement respectueuse des formes et de la métrique, tantôt complètement libérée de ces contraintes jusqu’au “calligramme”, a produit un effet de “nouveauté” puissant et, associé au blanchiment “capricieux” entre strophes comme entre vers, devint un signe de distance du poème à l’égard de la “prose ordinaire”. Le ton poétique devenait autre chose. De ce fait, le poème nouveau exigeait de nouvelles manières de lire, une nouvelle aptitude du lecteur à collaborer au sens ; jusqu’alors en effet, le lecteur n’était pas libre d’exercer largement son interprétation singulière à propos du poème : la lecture s’y organisait de façon à ce que l’imagination soit canalisée dans son déchiffrage du texte, mise sur des rails. Par exemple chez Baudelaire, on peut rester pensif après avoir lu le sonnet “La vie antérieure”, soit au sujet de l’arrière-plan culturel, soit des idées et concepts implicites, mais il n’y a pas de trouble quant à l’exacte compréhension des vers. Le lecteur n’hésite pas. Tandis que dans un poème d’Apollinaire et de ceux qui suivront (notamment les Surréalistes, de durable infuence), des équivoques grammaticales peuvent être ménagées, des mots “voisiner sans crier gare” en produisant des effets qui deviendront systématiques chez Reverdy, Tzara, puis Éluard ou Breton (etc…). Le langage poétique s’y retrouve en quelque sorte revigoré, rafraîchi. Cependant avec l’inconvénient que la poésie pour un certain public s’est éloignée, est devenue plus difficile à lire, parce que plus troublante à comprendre : la part de responsabilité active exigée du lecteur (ou du récitant) s’y trouvant considérablement augmentée, ce qui n’est pas forcément du goût de lecteurs formés par des écrivains dont la tradition était de nourrir le mieux possible la passivité : la grande vertu de l’écriture classique – mot d’ordre: “ce qui se conçoit bien s’énonce clairement” – étant de délivrer un message d’autant plus valorisé qu’il était clair, “techniquement non-équivoque”. Sans aller jusqu’à l’exigence d’une appréhension aussi directe (pauvre et nécessairement sans grande portée pensive ou profondeur émotive) que les messages téléphoniques d’aujourd’hui, il fallait – au temps du Romantisme encore – bannir les erreurs ou les divergences d’interprétation possibles. C’est cela qu’Apollinaire plus ou moins consciemment va éroder (progressivement) en déléguant au lecteur une part croissante de sa liberté de créateur. Et c’est en cela que le recueil mémorable d’Alcools va faire école, ouvrant la voie également à tout l’art “moderne”, que ce soit celui du Douanier Rousseau ou celui de Braque, Picasso (ou Marcoussis). Ainsi, notamment, un poète déclarera que la poésie moderne saute les explications.

À cet égard, la petite anthologie “Tout terriblement” (devise d’Apollinaire lui-même) est une excellente initiation. Elle présente à la fois des poèmes majeurs, parfois quasiment prophétiques (“l’homme-colline” d’Apollinaire est celui qui “voit plus loin”), avec en regard des illustrations des oeuvres plastiques qui font écho à l’ambiance de l’art, en pleine effervescence créative à l’époque correspondante. Cette confrontation a souvent des vertus éclairantes, par intuition davantage que par raisonnement, certes. Et c’est cela sans doute qui contribue au charme de cette anthologie. Elle porte en elle non seulement l’état d’esprit poétique de Guillaume Apollinaire, mais aussi l’aura de son environnement créateur, plastique, amical ou sentimental (Marie Laurencin). On perçoit mieux comment cette sollicitation plastique a pu engendrer certains poèmes sous forme de Calligrammes. (Kalos / beau – gramma / écrit, en grec : mot inventé par Apollinaire sur le modèle de calligraphie.)

Et comment apparaît en germe ce côté, dont témoigne par exemple la “Lettre océan”, de l’individu moderne qui désire être “partout à la fois et tout le temps”, une envie que l’Internet et Google entre autres, la vision filmique depuis les satellites artificiels, mais aussi le développement des transports (l’avion que l’on voit sur la peinture du Douanier Rousseau, par ex.), ou du tourisme, ont en grande partie réalisée… Envie qui était aussi celle des cubistes, voulant représenter le réel dans les codes d’un langage intemporel qui se propose de représenter l’objet par toutes ses faces à la fois (donc le montrer en tous ses moments) sur l’espace d’une toile en deux dimensions. Envie que manifestera la littérature à travers certains livres de Robbe-Grillet (Dans le labyrinthe – Topologie d’une cité fantôme) ou de Butor (La modification – Trois cent mille litre d’eau), en usant du même système à base d’un récit à “facettes” mentales, qui devient en quelque sorte un récit “cubiste”, de même que “L’année dernière à Marienbad” tire aussi son étrange poésie onirique d’être un film “cubiste”.

En ce qui concerne les “Lettres à Guillaume Apollinaire” de Lou (la fameuse Louise de Coligny-Châtillon, aristocrate d’une lignée fameuse qui faisait rêver Guillaume de Kostrowitzky, lui-même fils d’aristocrates modestes : les choses sont compliquées à ce sujet !) ce n’est pas tellement l’art qui entre en scène, mais la pulsion érotique, certes trouvant en Éros “l’enfance de l’art” comme c’est généralement le cas: et ce sera le moteur des poèmes qu’on retrouvera dans “Ombre de mon amour”. On a longtemps glosé sur l’amour torride et relativement bref entre Lou et Guillaume. De fait, la liaison fulgurante ne pouvait être très durable, une fois l’acmé passée par une consumation follement ardente d’énergie vitale et parce que l’éloignement du conscrit Guillaume était imminent et inéluctable, et parce que Louise, femme très libre (comme la mère d’Apollinaire au demeurant, il n’avait donc probablement aucun sujet d’étonnement à ce sujet), entrenait en parallèle d’autres liaisons, dont celle avec le nommé Toutou, probablement assortie de certains avantages que le “pauvre poète” Apollinaire ne pouvait lui procurer. Si la liaison a été, les lettres longtemps ignorées des archives Apollinaire en témoignent sans fausses pudeurs, d’une intensité érotique violente et égale pour les deux amants, on voit qu’elle a été tout autant réelle de sentiments d’un côté que de l’autre. Et si les amants se sont éloignés après quelques mois, c’est sans doute que pour l’un comme pour l’autre il n’y avait plus grand’chose à vivre, une fois le carburant du désir érotique solairement – Apollon – tari : Apollinaire s’éloigne pour plusieurs raisons, principalement par cela que les circonstances de la guerre lui font vivre, c’est-à-dire une réalité en face de quoi la liberté, sinon la frivolité en amour, de Lou est en décalage. Il est affronté à ce que dit laconiquement tel poème du Guetteur Mélancolique :

Et toi mon coeur pourquoi bats-tu

Comme un guetteur mélancolique

J’observe la nuit et la mort

Manifestement, la nuit et la mort sont des questions plus graves, dans la dure condition de soldat des tranchées, que des affaires de flirts et de parties de jambes en l’air. Certes, optimiste volontaire, sinon incurable, Guillaume s’exclame “que la guerre est jolie !”. Mais sa joie fataliste n’a plus rien d’un jeu, fût-il amoureux. S’il s’applique à résister à sa situation par des transpositions de l’horreur en beauté (“Nuit d’avril 1915”, par ex.), ne nous leurrons pas, c’est un effet de sa volonté et non de son inconscience : d’inconscience, il n’en a donc plus à partager avec Lou. D’autant qu’il sait bien n’être pas le seul homme dans sa vie. Construire un couple durable ? Impossible à l’évidence depuis le début de leur idylle. Refaire le couple passager et passionnel d’avant la vie dans les tranchées ? Impossible quand est intervenue la guerre : la menace grave et permanente de la mort, l’existence difficile d’un quotidien de “poilu”, dans la boue et la vermine, sans rapports avec la vie civile d’une femme, à l’arrière.

Ce qui reste de leurs flamboiements réciproques ne saurait donc être qu’une amitié tendre qui va se déliter par la force des choses… Lou d’ailleurs vit le même processus, si l’on en juge par sa dernière lettre de janvier 1916 où elle l’appelle “mon vieux Gui”, et le sait parti en Algérie retrouver Madeleine Pagès : avec qui ça ne fonctionnera pas évidemment, car il est clair que Madeleine ne sera pas, n’est pas, l’instigatrice d’un partenariat érotique flamboyant comme fut Lou : Guillaume dans sa correspondance avec sa “marraine” s’était fait – vu la vie frustrante des tranchées – une idée que la réalité a balayée. De surcroît, il ne se sent plus tellement, lui fréquemment impécunieux, d’embarquer dans une vie d’homme marié avec enfants. D’autant qu’il a peut-être conscience que dans son état (convalescent blessé à la tête et trépané) l’avenir est incertain. Affaibli, la grippe l’emportera, de fait, deux ans plus tard. Bref, ce n’est pas ici le lieu de s’étendre, des livres abondants ont détaillé ce que nous savions de tout cela jusqu’à présent. Il reste que ces lettres de Lou, corroborées par celles du poète, déjà publiées, restaurent l’image d’un moment de passion amoureuse où les sentiments ont été mieux répartis qu’on ne l’a longtemps pensé, voyant jusqu’alors un déséquilibre où Apollinaire était juste un “mal-aimé”, et Louise une croqueuse de coeurs, jouant sur plusieurs tableaux et dépourvue de toute capacité d’éprouver davantage que l’attirance d’une frivole passade. Manifestement, elle a aimé le poète autant que l’homme. Et le poète-homme l’a aimée de la même façon, en utilisant quelque peu ce que cet amour lui inspirait pour nourrir son écriture, comme toujours ! En conclusion, même si cet amour fut le passage d’une comète entre eux deux, c’était une belle comète, une comète équilibrée, qui est survenue, a brillé, et s’est éloignée naturellement, sans “coupable” ni d’un côté ni de l’autre. Il me semble que cette publication des brûlantes Lettres de Lou retrouvées répare une injustice.

©Xavier BORDES (oct. 2018)