Une chronique de Lieven Callant

Catherine Andrieu, Des nouvelles de Léda?, Éditions Rafael de Surtis, 2024, 274 pages, 25€

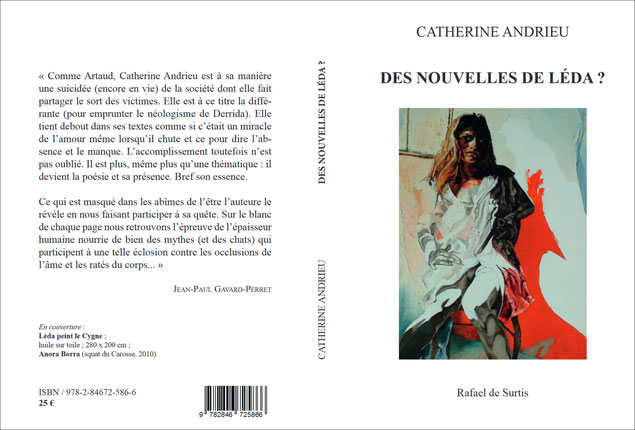

En couverture: Léda peint le Cygne, huile sur toile, 280X200, Anora Borra, (squat du Carosse, 2010)

Sous ce titre, sont réunis les poèmes de quelques recueils de Catherine Andrieu et préfacés par

- Jean-Paul Gavard-Perret, « Parce que j’ai peint mes vitres en noir »,

- Éric Chassefière « Piano sur l’eau »

- Nicolas Jaen « Refuge, journal de l’oubli » « Amours & jeux d’ombre »

- André Ughetto, « Le cliquetis des Mâts » « Le portrait fantasmatique d’Anora Borra, peintre aux oeuvres monumentales, profondes, érotiques. »

En fin de volume, on retrouve des entretiens de Jaqueline Andrieu, Étienne Ruhaud, Éric Chassefière, Jean-Paul Gavard-Perret avec Catherine Andrieu, sous le titre évocateur « Les vies Antérieures et intérieures de Catherine Andrieu ». Le livre se termine par « Des jours et des lunes, post-scriptum en forme de Cygne ».

Ce livre offre donc un bel aperçu de l’oeuvre poétique de l’auteur. À la page 169 On découvre la description du tableau de Anora Borra figurant sur la couverture. La poète s’adresse au peintre:

« Ton tableau Léda peint le cygne est porteur d’une telle singularité. Animal traqué, effrayé, Leda résiste à sa capture sur la toile. Elle refuse. »

On peut penser que Catherine Andrieu s’identifie à la femme Léda dont le tableau est le portrait. Elle répond à cette supposition « Léda ne peint rien du tout, le cygne, c’est elle » en faisant allusion aux multiples signes que la poète envoie à ses lecteurs et au post-scriptum en forme de cygne.

Anora Borra fait sans doute référence au tableau de Cesare da Sesto, qui est lui-même la copie d’une oeuvre perdue de Léonard De Vinci. Un autre tableau de Pierre-Paul Rubens « Léda couchée au cygne » repris d’après une oeuvre de Michel-Ange est sans doute plus évocateur de la sensualité érotique qu’explorent au travers de mythes de la Grèce antique, les peintres au travers des siècles. Le regard du peintre, de l’homme sur le corps féminin dans l’histoire de l’art s’interroge et se confronte au regard de la femme, peintre à son tour.

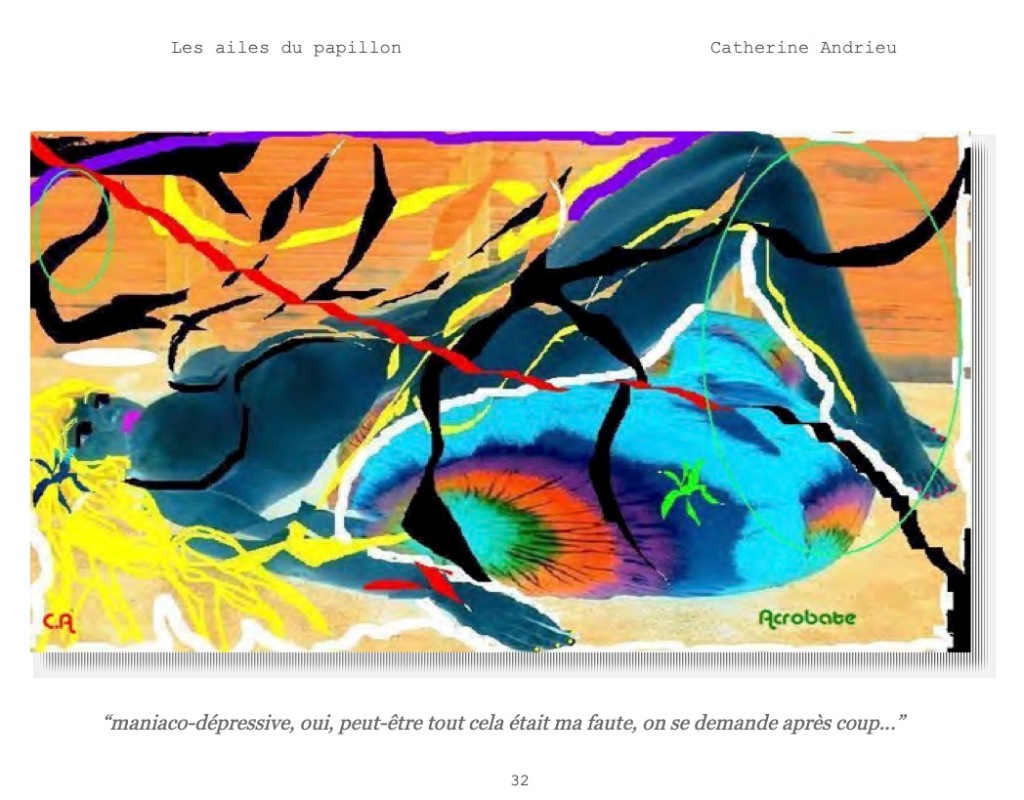

S’instaure donc ici et dans tout ce livre, grâce à un jeu de miroir, une interrogation sur le corps féminin, sa sensualité, son érotisme, sa nudité physique ou psychique, la force ou au contraire la faiblesse d’un corps sur-exposé et répondant aux exigences de beauté de la société selon les époques. Le corps, les corps de Catherine Andrieu sont offerts, consommés, violentés, abandonnés, reconquis, oubliés, aimés.

Elle dresse une galerie d’auto-portraits, des variantes d’elle-même ou pas, un peu à la manière de Cindy Sherman qui ne cesse de se mettre en scène, en n’oubliant pas les effets du temps, de la vie, de la maladie sur ce corps. Sous divers aspects, on découvre donc l’auteur et l’on découvre qu’elle est multiple, peintre, musicienne (piano), philosophe, malade, rêveuse et recluse, contemplatrice et actrice de son propre théâtre, jouant un rôle dans celui que la société nous donne. Quelqu’un se construit. Quelqu’un se déconstruit et meurt pour éventuellement renaître dans les souvenirs, l’imaginaire au gré des émotions intenses que l’auteur cultive.

Règne un mystère, une auréole lumineuse ou une ombre sur la personne véritable qui se cache et répond au nom de Catherine Andrieu. Mais à travers ses portraits, ses auto-portraits, elle dresse aussi une sorte d’auto-biographie de tout le monde, où comme dans le livre de Gertrude Stein, l’auteur s’interroge sur l’identité, l’image de soi, sa reconnaissance et sa disparition, à travers elle, se dresse le portrait des autres aux quels elle dédie ses poèmes en les désignant par leurs initiales, ou en les nommant.

Catherine Andrieu dresse des portraits, les peints grâce à ses mots colorés, précis, amoureux, elle offre un regard sur les tableaux d’Anora Borra, une lecture de l’oeuvre selon un schéma qui lui est propre et place l’être humain, la femme en particulier au coeur du propos.

Depuis longtemps, les chats tiennent compagnie à ceux qui écrivent et l’on trouve de nombreux exemples de poètes, d’écrivains ou d’artistes posant avec leur chat. Le félin ne perd jamais le sens de ses priorités, préserve sa liberté et celle de ceux qu’il accompagne.

Catherine Andrieu évoque sa relation amoureuse avec un chat en particulier: Paname. Cet amour dépasse de loin l’affection ordinaire que la plupart éprouve à l’égard d’un chat, d’un animal de compagnie. Quelque chose d’intense unit la poète à son chat aujourd’hui disparu mais aussi à la petite chatte Lune qui accompagne aujourd’hui la poète. Une connivence, une compréhension magique et réciproque s’établit, une confiance mutuelle naît mais au-delà de la vie. Les humains sont de nature à oublier, à tromper, à changer d’avis, à ne plus vous aimer sans oser vous le dire. Les chats jamais même s’ils vous quittent, ils ne se trahissent pas, ils ne vous trahissent pas. Un chat ne ment pas, il vous connaît, il décrypte ce que vous êtes incapable de dire, d’avouer à vos semblables. Il vous voit tel que vous êtes réellement. Sans artifices, sans condition. Il devient dès lors inutile de se mentir. Les poèmes de Catherine Andrieu ne mentent pas même ils ouvrent grand les portes de l’imagination. Pas étonnant donc que les chats se voient attribuer la place qu’ils méritent au sein de l’oeuvre de la poète.