Une chronique de Claude Luezior

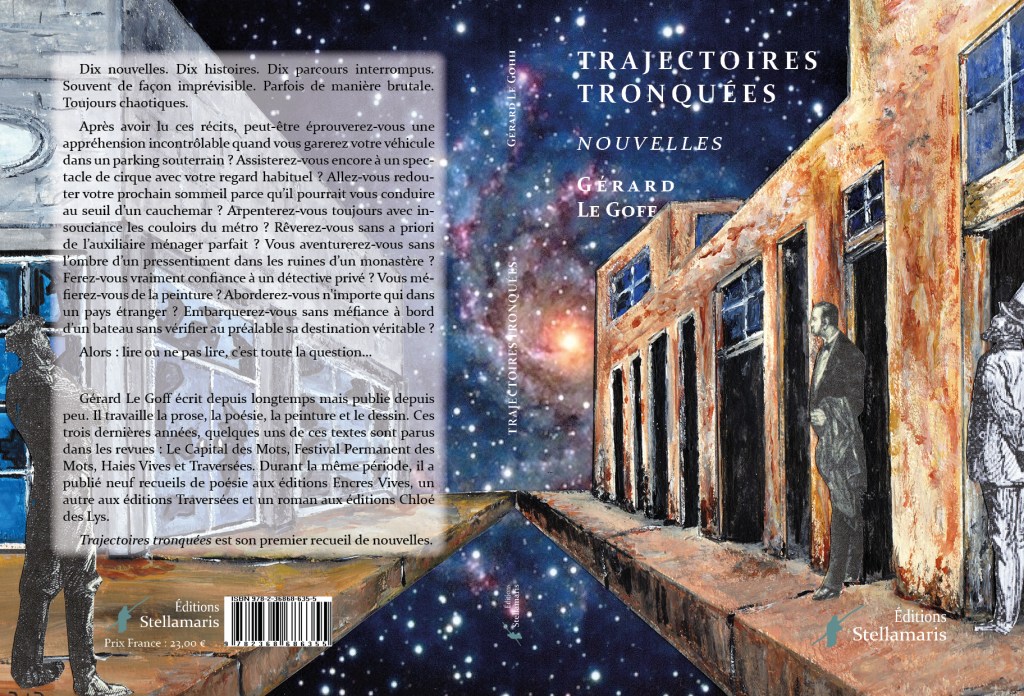

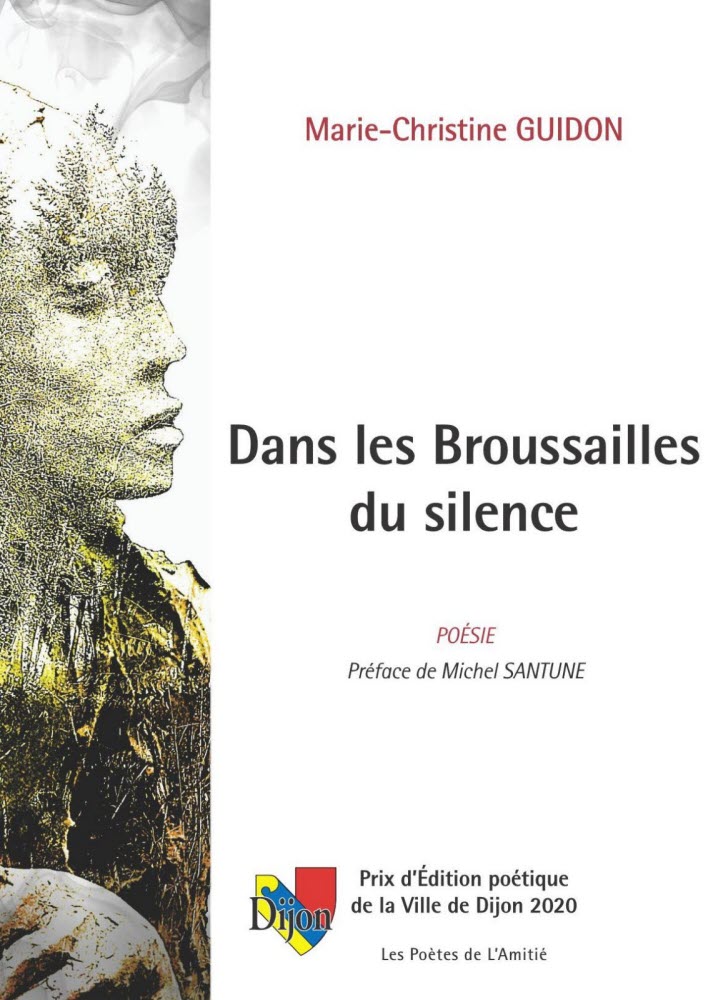

Marie-Christine Guidon, Dans les Broussailles du silence, Prix d’Édition poétique de la Ville de Dijon 2020, Les Poètes de l’Amitié, Préface de Michel Santune, 48 pages, ISBN : 978-2-917754-19-1

Fruit d’un concours de haute tenue dont le jury figure en photo à la fin du volume (pourquoi pas ? c’est assez inédit), ce recueil décline son élégance de manière dépouillée:

Des silences cousus

Aux ourlets de ton âme

Avec des fils de soi

Des lambeaux de passé

Peu à peu effrangés

Aux couleurs amnésiques

Poésie libre mais non débridée, de grande sensibilité mais canalisée par une parfaite maîtrise de la langue. N’allez toutefois pas croire que le propos est insipide : assez fréquemment, la plume se fait dague, par exemple pour décrire l’Etoile filante : Les nuits griffées (…) Les tympans éclatés (…) Les heures brûlées (…) Le regard éventré (…) Les soupirs lacérés (…) Mon cœur écartelé (….)

Ton grave, parfois : Ta présence maraude / En quête / De souvenirs froissés… Mots rebelles, rouleaux de suppliques, tourments… sur la grève meurtrie : Chateaubriand serait-il toujours d’actualité ? Ah, mon Bon Monsieur, tant que l’âme humaine sera présente…

Certes, l’on se méfiera des eaux dormantes… L’un dans l’autre, la démarche est de débroussailler le silence : serait-ce en définitive une constance du poète face à la nature, face à sa propre nature ? Une manière de transcrire la complexité du monde en paillettes de beauté :

À la flamme qui vacille

Dansent les mots

Farandole improvisée

Sur la page qui s’anime

Valsent consonnes et voyelles

Fantaisie intemporelle

Dans l’encrier qui bouillonne

Fusent rires et larmes

Carnaval imaginaire

Carnaval, charivari, danse, mais imaginaire. Comme l’écrit Michel Santune dans sa préface : Le silence est nécessaire à la création poétique car il permet, après l’effacement de la rumeur du monde, l’affleurement de l’invisible peuplé de voix, d’images, de souvenirs.

Il s’agit donc de chaparder le temps perdu :

S’envolent les serments

Dès les premiers frimas

S’évanouissent les mots

Car seuls

Les écrits restent

Verba volant, scripta manent. Une manière de poser son caillou pour un petit bout d’éternité.

©Claude Luezior